ゾウゲイロウミウシさんの薄紫に白のストライプが清楚!(改)ケラマ

- ゾウゲイロウミウシさんはサンゴ礁域や岩礁域に生息していて体の色は白色から象牙色になっていいてこれが和名の由来になっています・・・外套膜周縁部は極細い白色の線で縁取られていますがこの白い線くっきりしていてアクセントになってきれいですね・・・ゾウゲイロウミウシさんは通年観察できますが春季から夏季に見かけることが多いようです・・・暖かくなってくるとどの生物も活動的に動きだすんですね・・・象牙色の身体に薄紫色の顔とオレンジの触角が清楚な印象のゾウゲイロウミウシさんには失礼なんですけどお尻は何処なのでしょうか?・・・ミカドウミウシさんは二次エラの付け根の真ん中に肛門があるんだけど・・・種類は違うけどゾウゲイロウミウシさんも同じような形をしているのでおそらく・・・。

- ゾウゲイロウミウシさんの触角と二次エラは黄色で基部が赤紫色になりますが地域的な変異は多いようです・・・身体の大きさは45mm程度でハダイロウミウシさんとも言いますがこれは新参異名で学名読みはヒュプセロドーリス・ブロッキイさんといいます・・・ウミウシさんはひとつの個体の中に常にオスとメスの両方の機能が存在する同時的雌雄同体の動物だそうです・・・何かすごいと思いませんか?・・・両性生殖腺というひとつの器官で精子と卵の両方をいっぺんに作っています・・・両性生殖腺にある頃の精子はまだ活性化されておらず自家受精はしない仕組みになっているそうです・・・それではウミウシさん同志が出会うにはどうすればいいのでしょうか?・・・ウミウシさんの触角の根元には小さな眼点と呼ばれる眼を持っていますが明暗の差が認識できるくらいだそうです・・・ですから出会うためにウミウシさんは自分の這い跡に必ず匂いを残しその匂いをたどって他のウミウシさんが追いかけてお互い広い海で出会うのだそうです・・・この広い海の中で凄いですね・・・そして交接管をくっつけて互いの精子を交換しあいその両方が卵を産むという不思議と言うか神秘的な世界です。

あなたはトウモンリュウグウウミウシさん? ケラマ

- 見事にふさふさした二次鰓が3本見えますけど裸鰓目フジタウミウシ科クロスジリュウグウウミウシ属のトウモンリュウグウウミウシさんではないかと思うのですが如何でしょうか?・・・トウモンリュウグウウミウシさんは困ったもので背面の色が黄白色や赤褐色や暗緑色などと様々な方がいらっしゃいます・・・これだけ色が様々だと種類豊富なウミウシさんの世界なので同定するのが難しくなってしまいます・・・おそらくトウモンリュウグウウミウシさんも周りの状況に合わせて擬態するために体の色を変化させているのでしょうからトウモンリュウグウウミウシさんからしてみれば仕方のない事ですが私としては困ってしまいます・・・それにしても立派な角(触角)をしていますがこちらを威嚇しながら向かってくる正に闘牛といった印象ですね。

- またトウモンリュウグウウミウシさんの体表には褐色から緑色の縦線が細かく入っていて稀に赤色の盛り上がった斑紋が入っているものも見られます・・・またトウモンリュウグウウミウシさんの触角間と二次鰓の基部には白色から黄白色の斑紋が入り特に触角間の斑紋は十字架型になっていますので他種と区別がしやすいです・・・確かにこの写真のウミウシさんも触角間の斑紋が十字架型になっていますからトウモンリュウグウウミウシさんで間違いなさそうですね・・・それからトウモンリュウグウウミウシさんの触角と二次鰓は茶褐色から赤褐色をしていて大きさは40mm程度に達します・・・話は変わりますがウミウシさんの全長ってクチバシの先端から尾羽の先端までの長さで測りますがウミウシさんは伸びたり縮んだりしますよね・・・ウミウシさんの全長はどのタイミングで測るのでしょうか?

- トウモンリュウグウウミウシさんによく似た種類のクロスジリュウグウウミウシさんやオキナワリュウグウウミウシさんなどがいます・・・クロスジリュウグウウミウシさんは最大で約60mmほどで身体は乳白色をしており背面には黒褐色の縦線がたくさん入っています・・・またクロスジリュウグウウミウシさんの身体の側縁は青色で触角や二次鰓の基部は半透明の藍色から水色で先端は綺麗なオレンジ色をしています・・・それからオキナワリュウグウウミウシさんは身体の色がクリーム色で背面には褐色の線が縦走していたり斑紋であったりと変異に富んでいます・・・オキナワリュウグウウミウシさんの触角は赤褐色で先端が白くなっていて鰓も赤褐色ですが基部の色彩には変異があり口触手および腹足縁も青や紫色など変異に富んでいます。

トラフケボリダカラガイさんってタイガースファン?(改) 大瀬崎

- 普段タカラガイさん達は殻表を左右から外套膜で包んでいるので貝殻事態の模様ではありませんがこの外套膜は貝ごとに特徴的な模様があります・・・その外套膜の特徴によってそれぞれ名前が付けられていますがこのウミウサギガイ科のトラフケボリダカラガイさんは正に虎模様が特徴でたいへん目立つ色彩をしています・・・このトラフケボリダカラガイさんはフトヤギ類の近くで目撃されることが多くそこで擬態することで外敵から身を守ったりヤギ類についた餌を食べたりして生活しています・・・トラフケボリさんは非常に目立つ色彩をしていますが何故なのでしょうか?こんなに目立つ色合いで本当に擬態できているのでしょうか?・・・もしかしてこの黄色と黒の縞々が危険である毒をイメージさせて外敵から身を守っているのでしょうか?・・・それとも意外と海の中ではこの色彩は目立たずただの縞々にしか見えないのでしょうか?・・それにしてもきれいな黄色と黒の縞模様ですが阪神タイガースを想起させられるのは私だけでしょうか?

- トラフケボリダカラガイさんの大きさは2cm程度と小さいのですがこれだけ派手な色をしているので海の中でも結構目立ちます・・・もしトラフケボリダカラガイさんが地味な色をしていたらきっと私は一生お目にかかることは無いでしょうね・・・そんな事を想いながらトラフケボリダカラガイさんを眺めているとヨチヨチヨチヨチと少しづつではありますが何かを探している様に確実に進んでいました・・・そのトラフケボリダカラガイさんの姿が何となく虎模様をしていますが昔映画で見た巨大怪獣モスラの様に見えたのは私だけでしょうね!・・・こんな模様をしていますのできっとトラフケボリダカラガイさんは熱烈な阪神タイガースファンなんでしょうね。

頑張れ!産卵中のパイナップルウミウシさん!レモンイエローが映える!

- 小笠原のボニンブルーの海の中で2匹の綺麗なウミウシさんが何か愛を語り合っているようです・・・どちらがオス役でどちらがメス役なのでしょうか?・・・ご存じの通りウミウシさん達は雌雄同体の動物ですから常に雌雄両方の機能が存在しています・・・でも精巣と卵巣の両方を持っているわけでは無く両性生殖腺という一つの器官で精子と卵の両方を同時に作ります・・・自家受精はできませんからウミウシさんは配偶者相手に出会わないと繁殖はできないのです・・・だからウミウシさんはフェロモンの様な化学物質を這い跡に残して相手を引き寄せ交尾するのです・・・この2匹のパイナップルウミウシさん達は広い小笠原のボニンブルーの世界でお互い引き寄せられて偶然出会った仲なのです・・・これからの子育てについて語り合っているのでしょうか?・・・邪魔をしない様にそっと見守ってあげましょう

- 裸鰓目ツヅレウミウシ科モザイクウミウシ属のパイナップルウミウシさん達の身体の地色は半透明の白色で背面には先端が黄色から橙色の突起があり突起間の稜線部は黄色から橙色の線が入っています・・・この網目模様がパイナップルと呼ばれる所以ですが突起と稜線以外の部分にも橙色や黒褐色の線が入っていて触角と二次鰓は半透明の白色で黒褐色の斑紋が入っています・・・それにしてもこの2匹のパイナップルウミウシさん達は随分模様が違いますね・・・手前の方のパイナップルウミウシさんは黒い線が身体中にいっぱいありますが奥の方のパイナップルウミウシさんは背中にほとんど黒い線がありません・・・まさか違う種類のウミウシさんという事は無いですよね・・・お互いのフェロモンに導かれて出会った2匹ですから間違いは無いと思います!思いたいです!

- 身体の地色は半透明の白色でバックの岩の色と相反してなんとも綺麗な色をしている下の写真のパイナップルウミウシさんが岩壁に張り付いて動かないのですがどうしたのでしょうか?・・・働きすぎて疲れてしまったのでしょうか?運動し過ぎて息切れでもしたのでしょうか?よくわかりませんが疲れているのであればゆっくり休んでください・・・それから先ほども申しましたが個体差が激しい網目模様がパイナップルの網目に似ている事からパイナップルという名前が付いたとのことですが私としてはちょっと違うような気がするのですが如何でしょうか?・・・パイナップルウミウシさんの触角と二次鰓はふさふさした半透明の白色に黒褐色の斑紋が入っていて中には100mmに達するものもいるそうですがこの写真のパイナップルウミウシさんはそこまで大きくないですね・・・やっぱりウミウシさんは大き過ぎるとちょっと可愛くないですしこんなに小さいのにカラフルで可愛いと思える方がいいですね。

- ちなみに同じ属のモザイクウミウシさんも背面には網目状の隆起があり網目の接合部は鋭角的に盛り上がっていますがモザイクウミウシさんは隆起線および外套膜周縁部は黄色でそれ以外の部分は茶褐色になり白色の細点が入っています・・・モザイクウミウシさんの白色の細点は外套膜周辺部に近いほど細かく密になり尾の正中線上には黒褐色の縦線が入り触角と二次鰓は白色で黒褐色の線状紋が縦に入っています・・・同じ属なので形はよく似ているモザイクウミウシさんも綺麗なウミウシさんである事は間違い何のですがパイナップルウミウシさんの方が色的に綺麗に思えます・・・やっぱり茶褐色のモザイクウミウシさんの身体より白色にレモンイエローの筋が鮮やかなパイナップルウミウシさんの方が好きです・・・下の写真のパイナップルウミウシさんは海藻の陰に上手に隠れていますがレモンイエローの筋が鮮やかさを主張しています。

- 下の写真ではパイナップルウミウシさんが一生懸命卵を産んでいる様です・・・どれが卵かわかりますでしょうか?そうです!きくらげの様な青白いものがパイナップルウミウシさんの卵なのです・・・ウミウシさんの卵は海底に咲く花の様な卵塊になっていてこの中に数千もの卵が入っているそうです・・・ウミウシさんは種類によって産卵する時期や卵の形状が異なり渦巻状やきしめん状や紐状などの卵塊を産みます・・・ウミウシさんの卵は1週間から2週間ほどで孵化しますが孵化した幼生はベリンジャー幼生と呼ばれ浮遊生活を始めます・・・ベリンジャー幼生の時はウミウシさんの特徴である触角もありますが成体になると失われる巻貝の様な殻もあります・・・私はまだベリンジャー幼生を見たことないですが小さな巻貝の様な殻を付けてきっと可愛いんでしょうね。

ハナエニシキウミウシさんは小笠原の固有種ですか? 小笠原

- ウミウシさんは主に浅い海の海底で暮らしていて体長は数mmの小さなものから30cm程度の大きなものまでいます・・・形態は種によって非常に変異に富んでいてまた色も青や赤や緑に黄色やピンクなど鮮やかなものから地味なものまで様々です・・・触角は2対から1対で分岐するものや全く欠くものもいます・・・基本的にはウミウシさんは貝殻を持っていませんが痕跡的な貝殻を持つものもいるのだそうです。

- ウミウシさんの食性は肉食から草食まで幅広くホヤやカイメンなどを餌にするものが多いのですが中には魚の卵や他のウミウシさんを襲って食べるものもいます・・・かわいいイメージのウミウシさんですが獰猛な種類もいるんですね・・・また有毒な付着生物を食べることで体内に毒を蓄積している種も多いようで派手な色合いをしているウミウシさんは毒を持っていますよという警戒色ではないかと考えられています・・・一方でサンゴ礁領域などでその派手な色が隠ぺい色としてはたらくのではないかとも言われています。

- そんなウミウシさん達ですがその中でもニシキウミウシさん達はそれぞれ個性豊かな模様がありカラーバリエーションも豊富なので見ていても楽しいウミウシさん達です・・・いや本当に同じニシキウミウシさんの仲間なのかなと思うぐらい様々な色模様をしています・・・そんなニシキウミウシさん達にもそれぞれ同じ特徴があります・・・よく目立つ背中の二次エラがありますがまるでフワフワの花のように広がっているのが特徴の一つです・・・でもうっかり触れると引っ込めてしまうので決して触らないように注意しましょう・・・それから背中のエラの後ろには1個の大きく反り返った突起があり体の中央付近に左右に張り出した1対の突起があるのもニシキウミウシさんの特徴です・・・どれほど模様が異なっていてもニシキウミウシさんには必ず背中と体側に3つの突起があります。

- ニシキウミウシさんは成長すると10cmを超えるものもいてウミウシさんの中では比較的大きな部類に入るのかな?・・・そんなニシキウミウシさんの仲間にハナエニシキウミウシさんという体の色は赤く外套膜周縁と腹足縁は紫色の線で縁取られているものがいます・・・ハナエニシキウミウシさんの体表面には小さな白色の細点がわずかに散布することがあり触角は体色と同じ色で先端部は紫色で二次鰓は白色になっています・・・このタイプの模様は絶海の小笠原諸島でしか見られず逆に小笠原では他のタイプのニシキウミウシさんはいないとい言います。

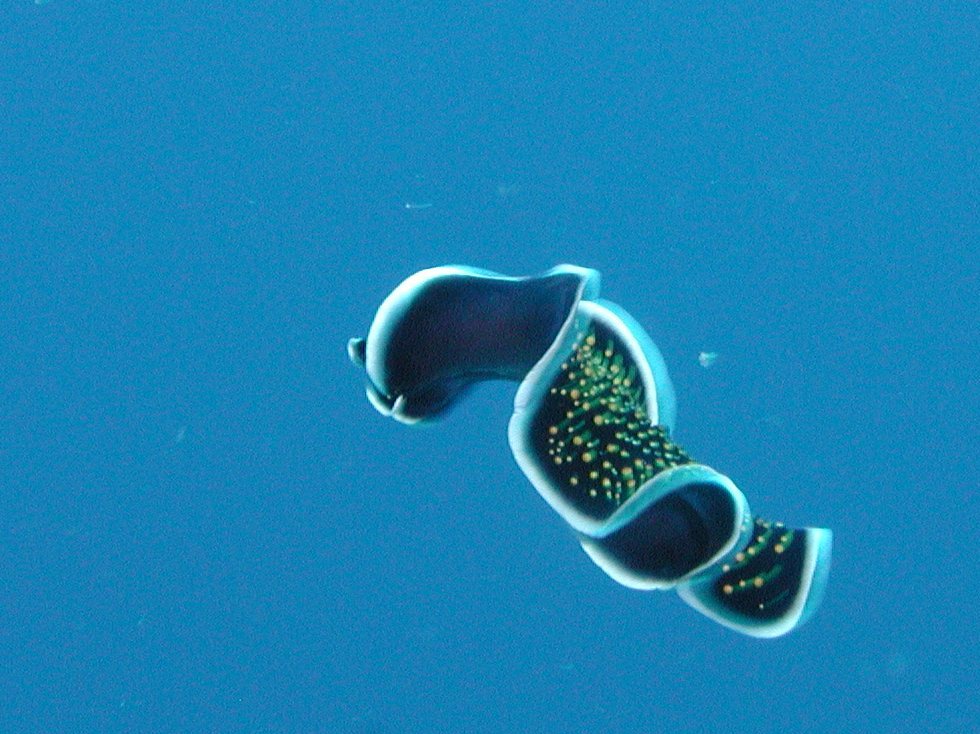

ヒラムシさんは恐怖のエイリアン!(改)与那国

- ヒラムシさんはその名前のとおり平たく薄っぺらい生き物で海底の岩の上などをスルスルと滑らかに這い回って生活する小動物です・・・ヒラムシさんはあまり動かないイメージがあるかもしれませんが腹面をうねらせて結構活発に岩の上を動きます・・・一部の種類のヒラムシさんは体をくねらせて水中を泳ぐこともあります・・・泳ぐ時間はそんなに長くはないのですが上手に泳ぐことができます・・・今回のヒラムシさんも一生懸命身体をくねらせて器用に泳いでいましたがあまり泳ぎが得意とは言えないかもしれませんね・・・写真の様にクネクネクネと泳いでいたかと思うと疲れたのかピタッと止まって休憩・・・また突然クネクネクネと一生懸命泳いではピタっと止まって休憩・・・その繰り返しで泳いでいきました・・・やっぱり遠出するには陸上を移動するより水中を泳いでいった方が早いのかな?

- ヒラムシさんは平べったくてウニョウニョしているだけであまり害が無いように見えますが実は見かけと違って獰猛な肉食性が多いのです・・・ヒラムシさんは体の扁平さをうまく利用して貝の隙間からスルスルと侵入して貝を食べてしまうのです・・・このように貝肉を食べるものや他の動物に寄生するものなども知られています・・・貝殻の中で鍵をかけて貝さん安心していたのに隙間から侵入してくるなんてヒラムシさんはなかなか怖い存在ですよね!・・・ヒラムシさんの大好物は小さなカニさんやテッポウエビさんだそうです・・・狭い岩の隙間にも自由自在に入り込めるヒラムシさんは逃げて隠れるカニさんやエビさんをどこまでも追いかけ追い詰めます・・・そして追い詰めた獲物の上にヒラムシさんは覆いかぶさります・・・ヒラムシさんは体の真ん中の下側にある口で獲物を包むようにしてから少しずつ消化していくそうです・・・カニさんやエビさんにとっては恐怖の生き物ですね・・・まさにエイリアン!!

フリエリイボウミウシさんの編み目は見事!(改)与那国

- フリエリイボウミウシさんの体の地色は黒色で背面には青灰色のイボ状突起がぼこぼこと散在しています・・・地色が青灰色で黒い編み目が入っているのかと思っていましたが逆なんですね・・・この突起は他の突起と融合しておらず一つ一つ単独で主張しています・・・背面中央部のイボ状突起は大きめで先端が黄色に染まっていて触角の黄色とよく似ています・・・触角が何処にあるかわからないようにカモフラージュしているのでしょうか?・・・色合いはちょっと地味目で体はぼこぼこしていますが黄色が入るとちょっとかわいい感じがしますね・・・よく見ると外套膜周縁部は青灰色の細かい点点が密に入る色帯がありま~す。

- フリエリイボウミウシさんの異名はタマゴイロイボウミウシさんといい45mm程度の大きさになります・・・タマゴ色という名前は背面のイボイボが目玉焼きのように見えるからなのでしょうか?・・・目玉焼きがたくさん背中に乗っていて美味しそうです・・・いやいやウミウシさんは毒を持っているものが多いので食べる人はいないと思いますが惑わされないように注意ですね・・・背面が灰青色になっていてフリエリイボウミウシさんによく似た他のウミウシさんがいます・・・でもフリエリイボウミウシさんは背面の黒色の線が見事な網目状である点によって識別することができます・・・確かにここまできれいに網目状のものは他にいないです・・・それにしてもほんとに目玉焼きのようですね。

コメント