スズキ目タカサゴ科のみなさんはおよそ23種いて上あごは伸ばすことができプランクトンを摂取するのに適していて大きな獲物は取らずプランクトンを食べて暮らしています。成魚の全長は最大で60cmにも成長しますが大半は30cmほどで頭部が小さく体は前後に細長い紡錘形をしていてほっそりした体型をしています。

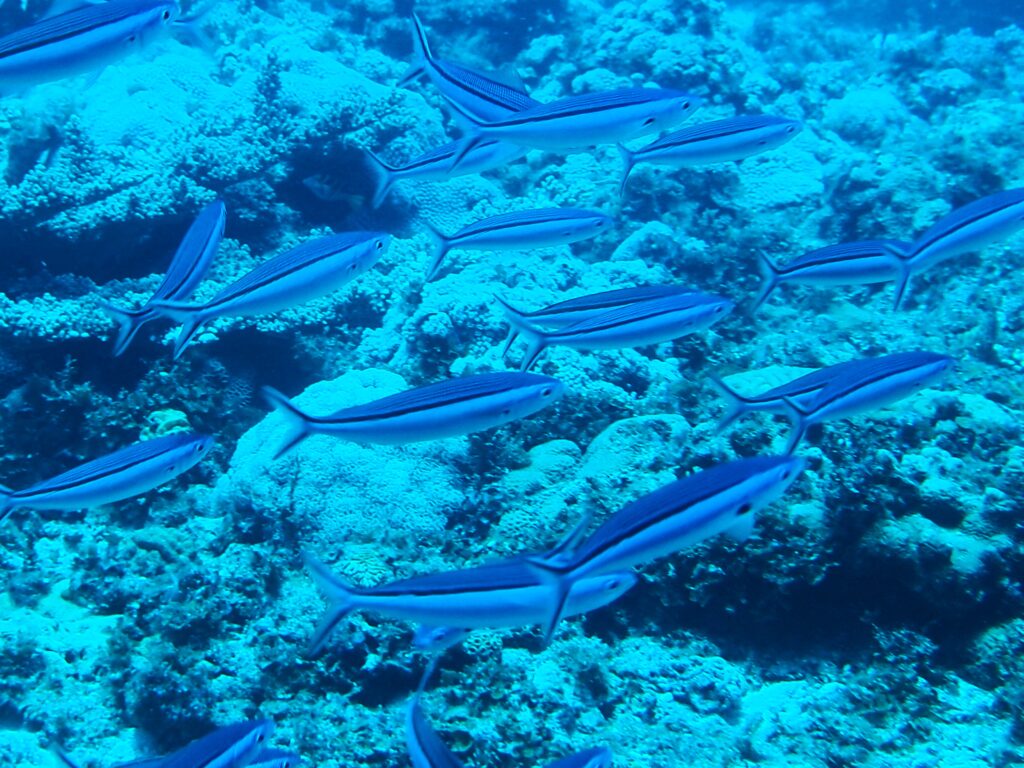

レモンとブルーの絶妙な色の組合わせが素晴らしいウメイロモドキさん!

- 今日もアカヒメジさん達やノコギリダイさん達と仲良く群れを成して泳いでいるいつ見ても眩いスズキ目タカサゴ科タカサゴ属のウメイロモドキさん達ですがサササっと動きが速いのでピントが合わせにくい困ったちゃん達なのです・・・ウメイロモドキさん達は種を超えて当然の様に差別も無くアカヒメジさん達やノコギリダイさん達と一緒に過ごしている平和主義者なのです・・・ウメイロモドキさんは体長が40cm程度まで成長する写真の様に見事な紡錘形の姿をしたお魚さんで尾鰭は二股に分かれていて口は小さく突出していますが餌を飲み込むために前方にニューっと伸ばすことができるのです・・・やっぱりウメイロモドキさんもお腹がすくと口を伸ばしてでも食べたくなるのですかね?・・・ちなみに沖縄県ではアカジューグルクンさんと呼ばれ他のグルクンさんと同様に食材として親しまれています・・・ウメイロモドキさんは背の色がコバルトブルーとレモンイエローですが若いウメイロモドキさん首または背鰭の前部から対角線上に尾柄の下部まで黄色くなっています・・・でも年をとったウメイロモドキさんはこの黄色の部分が背鰭と尾柄に縮小してしまいますが確かに体が大きいウメイロモドキさんほど黄色の部分が狭いですね

- ウメイロモドキさんはスズキ目フエダイ科アオダイ属のウメイロさんと似ていますが胸鰭の基部で区別できます・・・ウメイロモドキさんは胸鰭の基部に黒斑が有りますがウメイロさんにはこの黒斑がありません・・・ちなみにウメイロさんは全長が約45cmとウメイロモドキさんより若干大きくウメイロモドキさんは紡錘形ですがウメイロさんは頭が丸く身体は楕円形で尾鰭の後縁が深く切れ込んでいます・・・ウメイロさんは背中の胸鰭上部辺りから尾鰭にかけてが明るい黄褐色になっていてそれ以外の部分は青い灰色をしています・・・ウメイロさんは背鰭や腹鰭や尻鰭はスケルトンになっていて暖海系ですがやや低い水温が好きなようでウメイロモドキさんに比べ深いところに住んでいます・・・その為ダイビング中に見る機会は比較的少ないようですがウメイロさんの名前は熟した黄色い梅の実の色からつけられていてウメイロさんもウメイロモドキさんもとても美味しいお魚さんです。

- ウメイロモドキさんはタカサゴ科に属していますがフエダイ科のウメイロさんに似ていることから科が違うのにこのような名前が付けられたそうです・・・ウメイロモドキさんは「もどき」と付けられてどういう気持ちなのか聞いてみたいものです?・・・ウメイロモドキさんは胸鰭の基部にはっきりとした黒色の斑が見られるほか背鰭や尻鰭が鱗で覆われていているところがウメイロさんとの違いなのですがダイビング中は胸鰭基部の黒い斑はわかりそうだけど鱗の違いなんてわからないですよね・・・ウメイロモドキさんの艶やかなブルーとイエローなのですが死んでしまうと濃い紫色に変色してしまい釣りあげられたウメイロモドキさんは全く別の種類のお魚さんにみえます・・・ウメイロモドキさんは水深5~50m程の沿岸のサンゴ礁域や岩礁域で動物プランクトンや小型の甲殻類などを食べながら大きな群れを作って生活しています。

- ウメイロモドキさんは昼行性の生物で上の写真の様に集団で生活していますがイエローバックフュージラーさんなど他のタカサゴ科のお魚さん達とも群れを成します・・・結構いろいろなお魚さんと仲良く泳いでいますが弱い者同士生き抜くために力を合わせて知恵を絞っているのでしょうか?・・・ちなみにイエローバックフュージラーさんはモルディブなどではよく見かけるお魚さんでウメイロモドキさんによく似ていますがウメイロモドキさんの様に黄色の部分が魚齢によって変化はしません・・・イエローバックフュージラーさんは目の間の前額部から尾鰭・背鰭まで黄色になっているつまり黄色の帯が頭まであるまさにイエローバックなのが特徴になっています・・・下の写真のウメイロモドキさん達はグルクンさん達と仲良く泳いでいますね。

- グルクンさんは大きくなると30cmほどの大きさになりますが体型は細長くスマートで体に2本の線が入っていて2つに飛び出した尾鰭の先が黒いのもグルクンさんの特徴です・・・グルクンさんは揚げ物や塩焼きにしてもとても美味しいのですが刺し身でも食べることができます・・・でも身の痛みが早いお魚さんなので刺し身はグルクンさんが穫れる場所の近くでしか味わうことができません・・・ グルクンさんは見ての通り海の中で泳いでいる時は青いお魚さんなのですが釣り上げられるとその体は赤くなってしまいます・・・これはグルクンさんが釣り上げられたことで興奮している証拠なのですが知らないと赤いので違うお魚さんと思ってしまいます・・・でも色が違うからと言って違うお魚さんということではないのです。

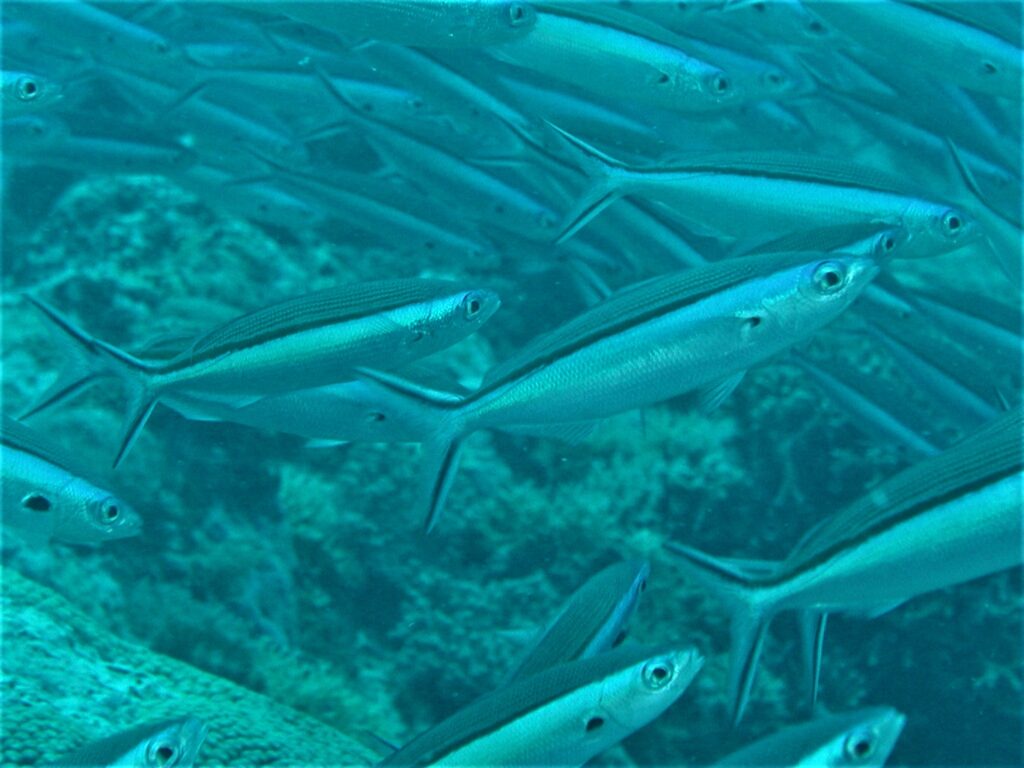

統制の取れた青い軍団クマザサハナムロさんが赤の軍団になるのは?

- 気持ちよさそうに集団で泳ぎ回っているのは水中では背側が青く見え腹側は白く見えるスズキ目タカサゴ科タカサゴ属のクマザサハナムロさんです・・・クマザサハナムロさんの体には細い縦帯があり尾鰭の両側に黒色帯がありますが危険やストレスを感じると体色が赤色や斑点などに変化しそして死ぬと体色は赤色になるのです・・・海の中ではほぼ青白いクマザサハナムロさんが死んでしまうと赤くなるなんて不思議ですが通常お魚さん屋さんなどで見るクマザサハナムロさんは赤いので赤いお魚さんとして知られているのです・・・クマザサハナムロさんは潮通しのよい外洋に面した岩礁やサンゴ礁の周辺を群れで回遊し中層を遊泳しながら主に動物プランクトンを食べて暮らしています。

- クマザサハナムロさんは昼は写真の様に青くなっていますが危険やストレスを感じる時だけでなく夜間など暗い場所でも赤くなるそうです・・・という事はナイトダイビングをすれば全く印象の違う赤いクマザサハナムロさん達に出会えるかもしれませんね・・・クマザサハナムロさんの体長は25cm程度で鱗は細かく取れやすく血合いの強い白身のお魚さんで沖縄ではウクーグルクンさん奄美ではアカウルメさんなどと呼ばれています・・・クマザサハナムロさんの食べ方としては小骨が多いので注意しなければなりませんが刺身がメインで刺身は皮付きで出してくれる時もあり皮はコリコリしていて良い感触です・・・またクマザサハナムロさんのから揚げはサクサクしていて頭から尻尾まで皮から骨まで全部美味しく食べることができます。

- それからクマザサハナムロさんに酷似しているタカサゴさんやニセタカサゴさんという方がいらっしゃいますがクマザサハナムロさんは身体の縦帯が細い黒色なので区別できます・・・タカサゴさんの全長は30cm程度でクマザサハナムロさんと同じように頭が小さく細長い紡錘形をしておりますが背と体側に黄色の細い縦線が2本あります・・・またタカサゴさんの体側の黄色い縦線は側線より下にありますがニセタカサゴさんの黄色い縦線は側線に沿っております・・・それからタカサゴさんやニセタカサゴさんの尾鰭は上下の先端が黒くなっていますがクマザサハナムロさんの尾鰭は下の写真の様にハの字の黒色帯になっておりその違いで区別できます・・・いずれにしろ海の中では見事な群れでスイスイ泳ぎ回っている綺麗なお魚さん達です。

- 沖縄県ではタカサゴ科のお魚さんを総称してグルクンさんと呼んでいますがこの群れもタカサゴ科のクマザサハナムロさんですかね?・・・それにしてもクマザサハナムロさんがすごい数で元気に泳ぎまわっていますがなかなか壮観で迫力があります・・・グルクンさんは死んで水揚げされると体が赤く極端に体色が変化しますので生体を見たことがない人には赤っぽいお魚さんとして認識されています・・・グルクンさんはとても美味しいお魚さんなのですが鮮度が落ちやすいお魚さんなので新鮮なうちは刺身で食べれますが私はやっぱりから揚げの方が大好きです・・・それからタカサゴさんと言う名前は能楽から来ているのかと思っていましたが実は能楽のタカサゴとは関係が無いようです・・・タカサゴさんの名前は「たか」岩礁「さご」細魚という意味だそうで岩礁の細魚なんて正にその通りですがちょっと残念な気がします。

コメント