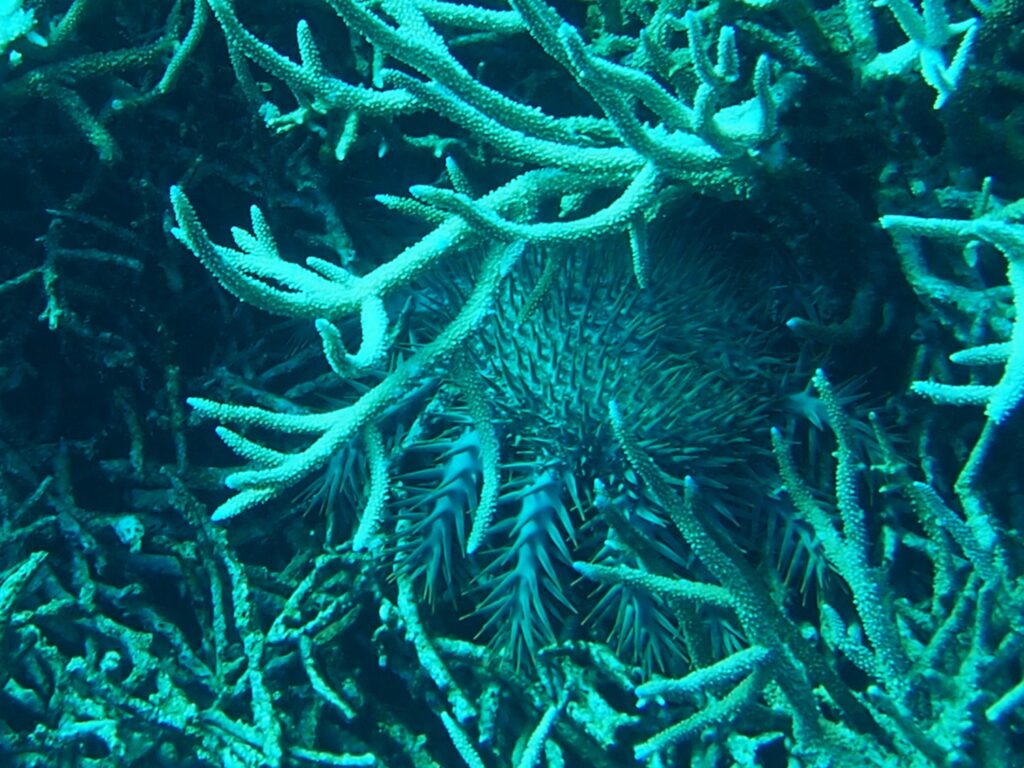

迫力あるオニヒトデさん!あんまりサンゴさんを食べ過ぎないでね!

- アカヒトデ目オニヒトデ科オニヒトデ属のオニヒトデさんはいつ見ても迫力なのですが多数の腕を持ちトゲトゲに覆われた輻長約15~30 cm の大型のヒトデさんです・・・オニヒトデさんはサンゴ礁で暮らしていて石灰藻やお魚さんなどの死体が分解してできた有機物であるデトリタスなどに加えて珊瑚さんを食べて生きています・・・そしてオニヒトデさんは石灰藻やサンゴを食べる時は口から胃を出し裏返して広げて押し付け消化吸収を行うそうです・・・胃を外に出してサンゴさんを消化吸収するなんてサンゴさんもたまったものではないですね・・・だからオニヒトデさんはバクバク食べるのではなくジュワジュワと溶かしながら食べているといった感じですかね?・・・上から見ているとわかりませんがこのオニヒトデさんも今正に胃を出してサンゴをジュワジュワと食べているのでしょうか?

- オニヒトデさんの寿命は6~8年で通常はミドリイシ類やコモンサンゴ類等の成長が早いサンゴを好むためサンゴ礁の多様性を維持する役目を負っていると考えられています・・・オニヒトデさんって言うとサンゴを破壊する悪いやつというイメージでしたが意外と役に立っているんですね・・・でも数年に一度オニヒトデさんは大発生することがありその時は成長の速いミドリイシ類やコモンサンゴ類を食べ尽くし成長の遅いサンゴまで食べるためサンゴ礁環境の保全上有害とされています・・・この大発生は自然の長期サイクルによるとする説と人間の環境破壊によるとする説がありますが富栄養化がオニヒトデさんの幼生の餌である植物プランクトンを増殖させ大発生につながるとする説が最も有力視されています・・・またオニヒトデさんは汚染に強いこととあいまって大発生のサイクルが短くなっているという指摘もあります。

- それからオニヒトデさんの体表面には多数の有毒の棘が生えこれが人の皮膚に刺されると激しい痛みを感じアナフィラキシーショックによって最悪の場合死に至ることもあるそうです・・・だからもしオニヒトデさんに刺された時はなるべく早くポイズンリムーバーで血液を吸引しその後に温湿布で患部を温めるといいそうです・・・とにかく刺されたら速やかに病院に行きましょう・・・そんな怖いオニヒトデさんにも天敵が存在していてオニヒトデさんを食べてしまう生き物もいるのです・・・例えばモンガラカワハギさんやフグさんの仲間にハタさんの仲間やオウギガニさんの仲間そしてフリソデエビさんがいます・・・確かにフリソデエビさんはヒトデさんが大好きですよく食べていますがあんなに小さいフリソデエビさんがオニヒトデさんまで食べるのでしょうか?・・・そしてホラ貝さんもヒトデさんが好きでオニヒトデさんも食べるためオニヒトデさんの天敵とされていますが摂餌頻度が低く生息数も少ないため駆除方法としての実用化にはならないようです。

友達が欲しいの?クロガシラウミヘビさん咬まないでね! ケラマ

- ウミヘビさんって泳いでいるとよくウミヘビさんの方からくねくねくねと近づいてくるんですよね・・・ウミヘビさんにしてみればあの変な動きをする生き物は何だろうって好奇心旺盛にダイバーの方に興味を示しているだけなのでしょうが・・・ウミヘビさんが別に襲ってきているわけではないのですがやっぱり怖いですね・・・歯は短くウエットスーツを貫通することはないとは聞きますがどうしても毒蛇さんのイメージがあるので怖いですね・・・このウミヘビさんは有隣目コブラ科ウミヘビ属のクロガシラウミヘビさんですが非常に強い筋肉毒・神経毒を持ち噛みつくこともあるので注意しましょう・・・クロガシラウミヘビさんがこちらを睨んでいるように見えますが沿岸部の浅い砂泥底やサンゴ礁周辺で見られ背面は黄色がかった灰色で腹面はクリーム色をしており全身に渡って40~50本の黒い帯が並んでいます・・・胴体に対し頭と首がとても細くアナゴ型の細長い魚類を主食とし小さな頭は砂に頭を突っ込んでこれらの魚を獲るのに適しています・・・クロガシラウミヘビさんは胎生で夏から秋にかけて1〜8匹の仔ヘビを海中で産みます。

- ウミヘビさんに共通ですが尾はへら状に側扁し水中で推進力を得やすい形になっていて泳ぐ際は体を横にくねらせて泳ぎますが横縞を持つ種類が多いようです・・・またこれもウミヘビさんに共通ですが鼻孔は頭部の上にあり水面での呼吸がしやすくなっておりまた鼻孔には閉じる弁が付いていて水中で閉じることができます・・・鼻の穴の中に海水が入ったら嫌ですもんね・・・クロガシラウミヘビさんは最大全長は雌で130 cm雄で110 cmほどで尾は全長の10%程度を占めています・・・先ほども申し上げましたがウミヘビさんは好奇心旺盛でくねくねと近付いてくることはよくありますが性質はおとなしい種類が多いです・・・でも手で持つなどすると当然咬まれることがありますのでそのような行為は絶対にやめましょう・・・ウミヘビさんの毒は神経毒で咬まれると麻痺やしびれから呼吸や心停止になることもあります・・・ウミヘビさんにもし咬まれたら速やかに陸もしくは船上に上がり対処しましょう・・・ 応急処置として傷口よりも心臓に近い部分をタオルなどで縛り傷口を洗い流しながら毒を絞り出しましょう。

コブシメさんの赤ちゃんは生まれたばかりで何を夢みる?

- コウイカ目コウイカ科に属するコブシメさんは沖縄ではアオリイカさんに並ぶ高級なイカさんとして扱われていますが肉厚で刺身がとてもおいしいそうです・・・アオリイカさんは私も食べたことがありますが確かにとても美味しかったのでコブシメさんも一度ご賞味したいものです・・・でもこんなに可愛いコブシメのおちびさんの顔を見せられるとちょっと躊躇しますね・・・コブシメさんの名前の由来は沖縄での呼び名「クブシミ」から来ていてとても大きく墨がたくさん取れるイカさんという意味だそうです・・・この写真のコブシメさんはまだ生まれたばかりなのか小さな身体でとても眠そうな眼をしていますがこんな小さな身体でも一人で生きていかなければならないコブシメの赤ちゃんなのです・・・先ほどは一度ご賞味したいなどと失礼な事を申してしまってごめんなさい・・・あどけなさが残る可愛いコブシメの赤ちゃん!どんな荒波にも負けず生き残ってください!!

- この写真の頃のコブシメさんはまだ2cm程度ととても小さいのですが関東ではスミイカさんと呼ばれたり関西ではマイカさんと呼ばれたりもする50cmを超える大型のイカさんなのです・・・50cmを超える大型のイカさんになったらもう食べてもいいかな?なんて食い気の走る私です・・・この写真のコブシメさんも別に食べたいわけではないのですが無事に早く大きく育ってほしいものです・・・コブシメさんは暖かい海を好みサンゴ礁で暮らすのが基本で普段はフヨフヨと流れに乗って浮いていますがこの時も小さな身体でフヨフヨと流れに乗って泳いでいました・・・コブシメさんは小魚やエビさん・カニさんが好みで待ち伏せる形で餌が近づくと足を開いて素早く襲い掛かりますがこのコブシメの赤ちゃんはこんなに小さいのに捕まえることができるのかな?・・・逆に襲われそうな気がします。

- コブシメさんは生涯を1~2年の短い期間で終えるのが基本的なサイクルだそうですのでこんなに小さいコブシメのおちびさんもこの大きさから一気に巨大イカさんに成長するということですよね!!・・・何か信じられない成長速度ですがこんなに小さくて可愛いコブシメのおちびさんも直にあの大きなコブシメさんに変身してしまうのですね?・・・それからコブシメさんは晩春から初夏にかけての産卵期になると水深が比較的浅いサンゴ礁まで移動してきて上手にサンゴの隙間に足を延ばして一つ一つ卵を産み付けます・・・この産み付けられた乳白色の卵塊は2~3㎝程あり1度に100~200個もの数を2か月間に渡って数度産卵をします・・・またメスが卵を一生懸命産み付けている時はオスがその隣で外敵に目を光らせながら毅然と守っているのです。

- 卵を無事産み付けたその後も卵が孵化するまでオスが卵の周囲に浮かんで外敵から守るのですがこの時のコブシメさんは卵の周りをホバリングしながら身体の色を変化させたり威嚇してきたりで見ていても健気な感じがします・・・そんなこんなでやっと孵化したコブシメの赤ちゃんは深場に向かって勇気を持って旅立ち30m以深で生活するようになります・・・私も産み付けているところを見たことがありますがこの卵塊は確かに2~3㎝程ありとてもきれいな乳白色をしていました・・・また墨がたくさん取れるイカさんという意味合いのコブシメさんは確かに墨を吐くと辺り一帯が真っ黒になるほどのもの凄い量の墨を吐きます!・・・以前ダイビング中にコブシメさんを見つけた時コブシメさんがびっくりしたのか大量の墨を吐いたことがあったのですが周りが全く見えないくらいになりました。

- またコブシメさんは主に浅場のサンゴ礁の辺りを住処としていて穏やかな海域を好むのですがそれはコブシメさんがあまり泳ぎが得意ではないからのようです・・・確かにコブシメさんの動きを見ているとエンペラをピロピロ動かしてのんびりゆっくり進んでいきますしあまり泳ぎが得意ではないように見受けられます・・・だからなのかコブシメさんは待ち伏せタイプの捕食者として上手に擬態して獲物を待ち構えているのかもしれませんが世の中には泳ぎが得意でないイカさんもいるんですね・・・産卵期には雄と雌のペアで行動しますがコブシメさんは雄同士で激しい縄張り争いをすることが知られていて体の色を変化させたり形状を変えたりすることによって敵を威嚇したりします・・・私も見たことがあるのですが見る間に目まぐるしく色を変えたり姿形を変えたりでその行為は神秘的な感じがしました。

- コブシメさんの雄にはエンペラから胴側部にかけて白色の横筋模様が存在しますが雌にはこの模様は存在せず判断自体は難しくありません・・・でも模様が明確になるのは雌雄共に成熟してからになります・・・一般的なコウイカさんは外套長15~25センチ体重3キロ程度ですがコブシメさんはコウイカ類の中でも最大種でありその大きさは外套長50センチ体重12キロにもなることもあります・・・と言うことはコブシメさんを抱えるとお米の10㎏袋より重いということですからそう考えるとかなりの重さになります・・・それからコブシメさんはいつも目を閉じているのかのような目をしていますがそんなコブシメさんを見ていると何だか妙に癒される私なのです・・・目の前をかわいくエンペラをひらひらさせながら潜水艦のような形で色を様々変えながらコブシメさんがゆっくり進んでいきましたがこのコブシメさんは雄ですかね?

タコさんって実は凄い方たちなんです! 小笠原

- タコさんはご存知の通り複数の吸盤がついた8本の腕を持っていますが動物学的には足であり物を掴む機能などにより特に頭足類における足は腕とも表現されています・・・よく漫画などで描かれるタコさんは丸く大きなところが頭になっていますが実際はこの丸い部分は胴部であり本当の頭は腕の基部に位置して目や口が集まっている部分です・・・つまりタコさんは頭から足が生えているということで同じ構造を持つイカさんとともに頭足類と呼ばれています・・・イカさんとの違いは腕の数とミミ(鰭)がないことですがこれらにも例外があり腕が8本のタコイカさんやミミのあるメンダコさんもいます・・・タコさんの柔軟な体のほとんどは筋肉で体の中で固い部分は眼球の間に存在する脳を包む軟骨とクチバシのみです・・・そのため非常に狭い空間でも通り抜ける事ができるのです・・・それからタコさんには知性があり興奮や喜びだけでなく痛みや苦痛も経験でき犬や3歳の子供と同じくらいの知能と言われており一説には最も賢い無脊椎動物であるとされています・・・意外とすごい存在ですね。

- タコさんの血液中にはヘモシアニンという緑色の色素が含まれているので血液は青く見えますが魚類のヘモグロビンに比べ酸素運搬能力が劣るため長距離を高速で移動し続けることができないようです・・・即断即決しないといけないですね・・・エラは外套膜内に格納されており漏斗のポンプで海水を取り入れてエラに当てることにより呼吸をしています・・・漏斗から噴き出す水は遊泳時の主な推進力となるほか排泄物や墨の排出にも利用されています・・・タコさんが危険を感じると墨汁嚢に蓄えられた墨を括約筋を使って漏斗から吐き出し姿をくらますのです・・・タコ墨はイカ墨よりアミノ酸や多糖類や脂質が少なくさらさらしていて煙幕のようになりますが敵を一時的に麻痺させる成分を含んでいるそうです・・・またタコさんは外敵に襲われたり捕らえられたりした時は腕を切り離して逃げることができます・・・自分の腕を切り離して逃げ出すなんて凄いですよね・・・その後腕は再生しますが切り口によって2本に分かれて生えることもあり8本以上の腕を持つタコさんも存在するそうです。

- タコさんのオスは4本の腕の吸盤の大きさがメスに比べてばらつきがあるので区別できます・・・またタコさんの吸盤はたいていのものには吸着でき切断された腕であってもその活動は約1時間ほど続くそうです・・・腕だけになっても吸いつくなんてなんて生命力でしょう・・・でもタコの吸盤は切断されたものであっても自分の体には吸着することはなくこの原理については判明していないそうです・・・不思議ですよね・・・またタコさんの吸盤には味覚を司る感覚器があるとされ吸盤の表面は古くなると剥がれて更新されます・・・タコさんの吸盤は主に筋肉の収縮を利用しておりますが歯の付いた角質の環を利用することで張り付くイカさんの吸盤とは構造が異なっています・・・タコさんの8本の触腕のうち1本は交接腕と呼ばれ先端が生殖器になっていますがたいていのタコさんの雌は生涯に1回のみ産卵し卵が孵化したのちに死んでしまうそうです。

トラフケボリダカラガイさんってタイガースファン?(改) 大瀬崎

- 普段タカラガイさん達は殻表を左右から外套膜で包んでいるので貝殻事態の模様ではありませんがこの外套膜は貝ごとに特徴的な模様があります・・・その外套膜の特徴によってそれぞれ名前が付けられていますがこのウミウサギガイ科のトラフケボリダカラガイさんは正に虎模様が特徴でたいへん目立つ色彩をしています・・・このトラフケボリダカラガイさんはフトヤギ類の近くで目撃されることが多くそこで擬態することで外敵から身を守ったりヤギ類についた餌を食べたりして生活しています・・・トラフケボリさんは非常に目立つ色彩をしていますが何故なのでしょうか?こんなに目立つ色合いで本当に擬態できているのでしょうか?・・・もしかしてこの黄色と黒の縞々が危険である毒をイメージさせて外敵から身を守っているのでしょうか?・・・それとも意外と海の中ではこの色彩は目立たずただの縞々にしか見えないのでしょうか?・・それにしてもきれいな黄色と黒の縞模様ですが阪神タイガースを想起させられるのは私だけでしょうか?

- トラフケボリダカラガイさんの大きさは2cm程度と小さいのですがこれだけ派手な色をしているので海の中でも結構目立ちます・・・もしトラフケボリダカラガイさんが地味な色をしていたらきっと私は一生お目にかかることは無いでしょうね・・・そんな事を想いながらトラフケボリダカラガイさんを眺めているとヨチヨチヨチヨチと少しづつではありますが何かを探している様に確実に進んでいました・・・そのトラフケボリダカラガイさんの姿が何となく虎模様をしていますが昔映画で見た巨大怪獣モスラの様に見えたのは私だけでしょうね!・・・こんな模様をしていますのできっとトラフケボリダカラガイさんは熱烈な阪神タイガースファンなんでしょうね。

漆黒の中に輝くブルーホールを見上げて感じること! パラオ

- この写真はパラオのブルーホールを潜った時の一コマです・・・穴の入り口はサンゴ礁の結構浅いところにあるのですが中を覗いてみるとこんな暗い穴の中に入っていくのかという不安な気持ちになってしまいます・・・でも潜って行くと中は結構広くなっていて天気がいい日に下から見上げると太陽の光がホールから降り注ぎ幻想的な雰囲気を醸し出してくれ最初の不安な気持ちも吹っ飛んでしまいます・・・いかがでしょうか?・・・見事な別世界ですよね!・・・でもしっかり中性浮力を取らないとブルーホールの底はなだらかな斜面になっていますのでそこに着底してしまうとかなり危険な深みにはまってしまいます・・・でも私が潜った時は40mくらいのところにヘルフリッチさんがかわいくお出迎えしてくれていました・・・それを目当てに短時間ではありますが撮影に奮闘していたものです・・・かなり年月がたってしまったのでそのヘルフリッチさんも天国でピョコピョコと泳いでいることでしょう・・・世代交代して今も子孫のヘルフリッチさんがブルーホールのお家に住んでいてくれるとうれしのですが・・・でも私も年齢を重ねたのもうこの深さまでは潜れないですね。

- ブルーホールはかつての洞窟や鍾乳洞といった地形が何らかの理由により海中へ水没し浅瀬に穴が空いたように見える地形です・・・という事でパラオのブルーホール以外にも世界にはたくさんブルーホールがあります・・・カリブ海のベリーズにあるブルーホールは直径313m最深部は約130mの巨大なブルーホールがあります・・・直径313mというとちょっと想像がつかない大きさですが現地の人々には海の怪物の寝床と呼ばれているそうです・・・確かにこれだけ大きくて濃いブルーの穴を見ると怪物が出てきてもおかしくないですね・・・それからシナイ半島にあるブルーホールは直径60m深さ130mほどありビーチの目の前にあるサンゴ礁にぽっかりと穴が開ていてビーチからも望むことができるそうです・・・穴の周りのサンゴ礁は色とりどりの珊瑚が群生し美しく世界中のダイバーが訪れていますが何故か死亡事故が多発しているそうです・・・また南シナ海のクレセント諸島東部のサンゴ礁の中にあるブルーホールは深さが300メートルに達すると発表されていて世界で最も深いブルーホールとされています・・・神秘的で不思議な何かを感じる美しい青のコントラストのグラデーションがブルーホールの魅力ですね。

コメント