各地のダイビングポイントで見かけた『サメさん』達をまとめてみました。サメさんは「獰猛で危険な生物」というイメージが強いのですが、人に危害を加えるおそれのあるのは、サメ類全体の1割程度です。ホオジロザメ、イタチザメ、アオザメ、ヨゴレザメ、オオメジロザメ、シュモクザメの六種には注意しましょう。

コバンザメさんが甲羅の上でお腹を日光浴!(改)ケラマ

- スズキ目コバンザメ科のコバンザメさんはサメの名前がついていますが軟骨魚類のサメ類ではなく近縁でもなく全く無関係な種なのです・・・コバンザメさんは通常は70 cm程度の大きさで頭の背面に背びれが変化した小判型の吸盤があります・・・これで大型のサメさんやカジキさんやウミガメさんなどに吸い付き餌のおこぼれや寄生虫や排泄物を食べて暮らしています・・・エサのおこぼれはまあいいとして排泄物をいただくとというのはちょっとどうなんでしょうかねえコバンザメさん・・・どうやって食べているのでしょうか?肛門のあたりにへばりついているのでしょうか?

- コバンザメさんの吸盤には横に隔壁がありこの隔壁はふだんは後ろ向きに倒れていますが大きなお魚さんなどの体表面に吸盤が接触するとこれらの隔壁は垂直に立ちあがります・・・このとき隔壁と隔壁の間の水圧が周囲の圧力より小さくなって吸盤は面に吸いつくのですがコバンザメさんを後ろに引くと隔壁の間の水圧はさらに小さくなるので吸盤はさらに強く吸いつきます・・・反対にコバンザメさんを前に押すと隔壁がもとの位置に倒れるとともに吸盤内の水圧が上がり吸盤は面からはずれる仕組みになっています・・・だからコバンザメさんがくっ付いたお魚さんが速く泳いでも振り払われず離れたいときはお魚さんより少し速く泳ぐだけで簡単に離れることができるのです・・・その上隔壁には0.1mmほどの細かい骨が付いておりこの骨が滑り止めともなっています・・・賢い仕組みですね。

- このアオウミガメさんは2匹のコバンザメさんを背負っていますね・・・「ん~食事をしていたら急に背中が重たくなったような気がするんだけど~!気のせいかなあ?でも何かいつもと違うんだけどなあ?」ってアオウミガメさんが言っているようです・・・コバンザメさんに吸いつかれるとアオウミガメさんは手で払うこともできないですからどうしようもないですねえ・・・アオウミガメさんも「いつもと違う違和感があるけど背中に手が届かないし仕方ないから諦めてこのまま食後の運動のために泳ぎます」って態勢を整えています。

- 下の写真のアオウミガメさんはこちらを向いて何か私に話しかけてくれているようです・・・「コバンザメさんが背中にくっ付いているのはわかったけど2匹もいるの?ちょっと重いんだけどコバンザメさんは寄生虫も食べてくれるので仕方がないか!」・・・コバンザメさんが寄生虫を食べてくれるのはカメさんにとっても助かりますね・・・「コバンザメさんはいつの間にか勝手にくっついて勝手に離れていくんだよね!だから細かいことはあまり気にしないことにしています」・・・さすがアオウミガメさん人生を達観しています。

- もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが実はこのコバンザメさん背中に吸盤があるのでお腹を上にして仰向けになってくっついているのです・・・アオウミガメさんは頻繁に着底するのでコバンザメさんんも甲羅の上にくっつくしかないのでしょうか?・・・この状況だとコバンザメさんは背泳ぎをしている形になるのですがお腹を見せた状態なんて無防備だしきつく無いんですかね?・・・それにしてもコバンザメさんは普通にカメさんの背中にちょこんと乗っているように見えますがよく見ると背鰭のように見えるのが腹鰭と尻鰭でそれから肛門もありますね。

歯をむき出しで怖い顔のシロワニさん!深呼吸!リラックス!

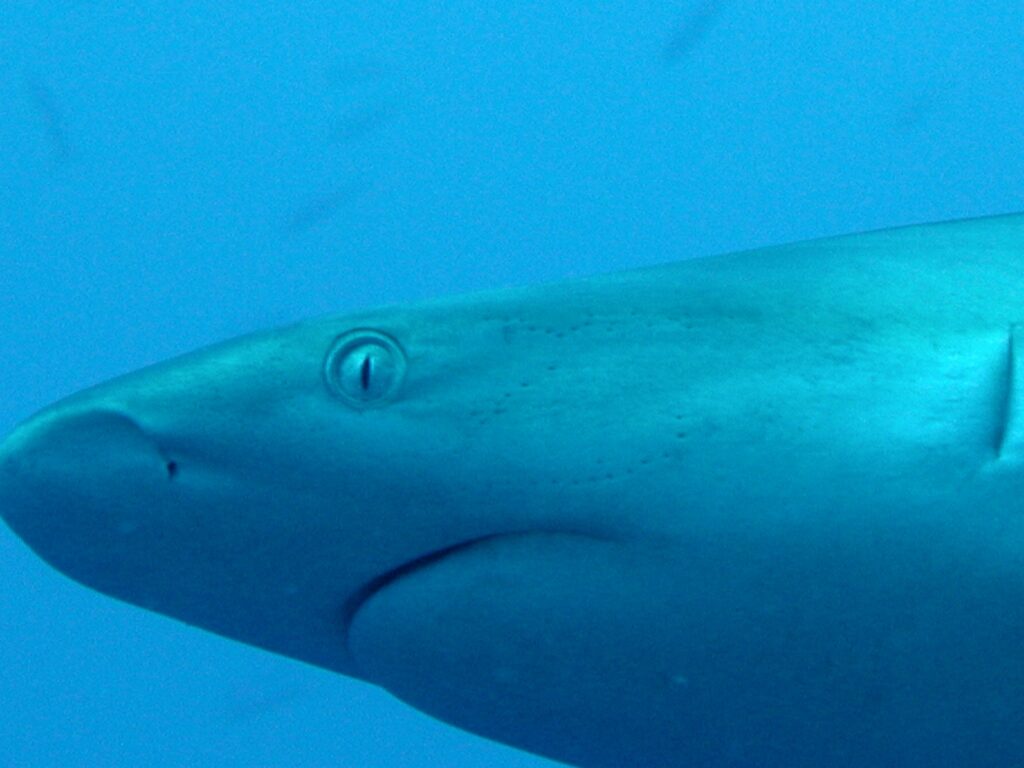

- 久しぶりに小笠原の海に行ってきましたが2クールの間ずっと天気が良く気持ちの良いダイビングができました・・・まずは世界中の暖かい海の沿岸で暮らしているネズミザメ目シロワニ科シロワニ属のシロワニさんですが大型のサメさんで全長3.2mにもなります・・・シロワニさんの体型は流線型で肩?の辺りが太くとても重量感があり背側の体色は褐色から灰色になっていて腹側は白くなっています・・・それからシロワニさんの2基の背鰭はほぼ同じ大きさなのですが尾鰭は上葉が長く伸びていてなかなかお洒落でかっこいいです・・・シロワニさんの幼魚期の頃は体側に不鮮明な薄色斑が見られることもあるそうですが成魚になると消失してしまいます・・・シロワニさんの吻はやや扁平な円錐形で口は大きく何故か常時半開きになっていて両顎の歯はほぼ同形の牙状で最前歯だけでなく後ろの数列も立ち上がり歯がずらりと並んだ外見はとても恐ろしい印象を与えます。

- 今回は小笠原のケータ島のポイントなんですがもうすぐエキジットという時に遠くに大きな影が見えたので慌てて近づいてみると何とそれが大きなシロワニさんでした・・・シロワニさんの活動は夕方からなので昼間は岩陰などでじっとしていることが多いのですがこのシロワニさんは我々の前に悠々と現れてくれたのです・・・ありがとうございますシロワニさん!!・・・シロワニさんは他のサメさんと同様浮き袋は無いのですがシロワニさんは水面で空気を吸い込み浮き袋の代わりに胃に空気を溜めることができるそうです・・・でも胃に空気を貯めてるなんて食事する時はどうするのでしょうか?・・・食べる時はいったん胃の中の空気を出すのでしょうか?・・・と言うことは食前にボフっとゲップをして食事の準備をするのでしょうか?・・・よくわかりませんがそんな場面も見てみたいものです。

- それからシロワニさんはネズミザメ目に見られる卵食型に分類されますがシロワニさんの場合はその最も特殊化したタイプで未受精卵だけでなく同じ子宮内の他の胎仔も捕食する卵食・共食い型なのです・・・シロワニさんは55mmで孵化し未受精卵や他の胎仔を食べるようになりますが生まれてすぐに弱肉強食の世界に放り込まれしかも身近の戦いで生き残ったシロワニのおちびさんだけが生まれる事ができるなんて凄過ぎます・・・サメさんには子宮が2つありますのでそれぞれに1尾の胎仔が生存競争を生き残りますのでシロワニさんの産仔数は最大で2尾となるのです・・・産まれてくるシロワニのおちびさんの大きさはすでに約1mにもなるそうで生まれてきたシロワニさんの主な餌はサメさんやエイさんを含む魚類や甲殻類や頭足類などです。

- ところでシロワニさんはサメさんなのになぜワニという名前が付けられているのでしょうか?・・・一説にはシロワニさんは体型が太く流線型であり特に頭部がワニさんに似ているからワニという名前が付いたとか鋭い牙状の歯を持ちその歯並びがワニの歯に似ていることからその名前が付いたとも言われています・・・確かにいつも半開きの口から見えるこの鋭い歯は怖くてワニさんのようにも見えますね・・・またそれ以外にも日本神話に出てくる因幡の白兎の話でも出てきましたが島根県と兵庫県の一部の地域ではサメさんをワニと呼ぶことが一般的でシロワニさんもその一環としてワニと呼ばれているのではないかという説もあります・・・いずれの説が正しいのか?はたまたすべて正しいのか?私にはよくわかりませんがシロワニさんはワニという名にふさわしい立派なサメさんです。

- シロワニさんは全長3mを超える大きなサメさんですが最大全長4mを超えるものもいると言われていて流線型でずんぐりと太く重量感があるシロワニさんは迫力がやっぱり凄いです・・・ちなみにシロワニさんは見た目は狂暴そうで怖いのですがサメさんにしては大人しく比較的温厚な性格であまり人間を襲うことはないと言われています・・・でもシロワニさんを見に近くまで行ったり一緒に泳いだりなんてことも可能ですがサメさんはサメさんなので全く安全という訳では無いので刺激し過ぎないように注意しましょう・・・遠くから尾鰭をフリフリゆっくりとシロワニさんが近づいてきましたがやっぱりなかなかの迫力です・・・性格がおとなしいならそんなに歯をむき出しにしたりしないで容貌をもう少し可愛くしてくれたらいいのですが。

- 卵を産む動物達は卵を沢山産みますが卵の状態ではほとんど捕食者に食べられてしまいますし孵化した後も成長するまで弱いので大きくなれる個体の数はそう多くありません・・・シロワニさんは妊娠期間は9-12ヶ月で脆弱な卵~幼生の期間を安全な子宮内で保護し立派に成長させてから出産されますので出産直後でも体長1mの立派なサメさんとなっており簡単に捕食者に食べられることはないのです・・・それとシロワニさんには子宮が2つあるのでそれぞれに1尾の胎仔が生き残り産仔数は最大で2尾となりますがシロワニさんも兄弟で生まれると心強いかもしれませんね・・・それからこのシロワニさんは世界中の暖かい海に生息しているそうですが実は国際自然保護連合(IUCN)に絶滅危惧種として登録されています・・・日本では小笠原諸島でしか観察されていないとのことなので兄弟二人でしっかりと生き残ってほしいものです。

時間に余裕を持ってリラックスするネムリブカさんは凄い能力!

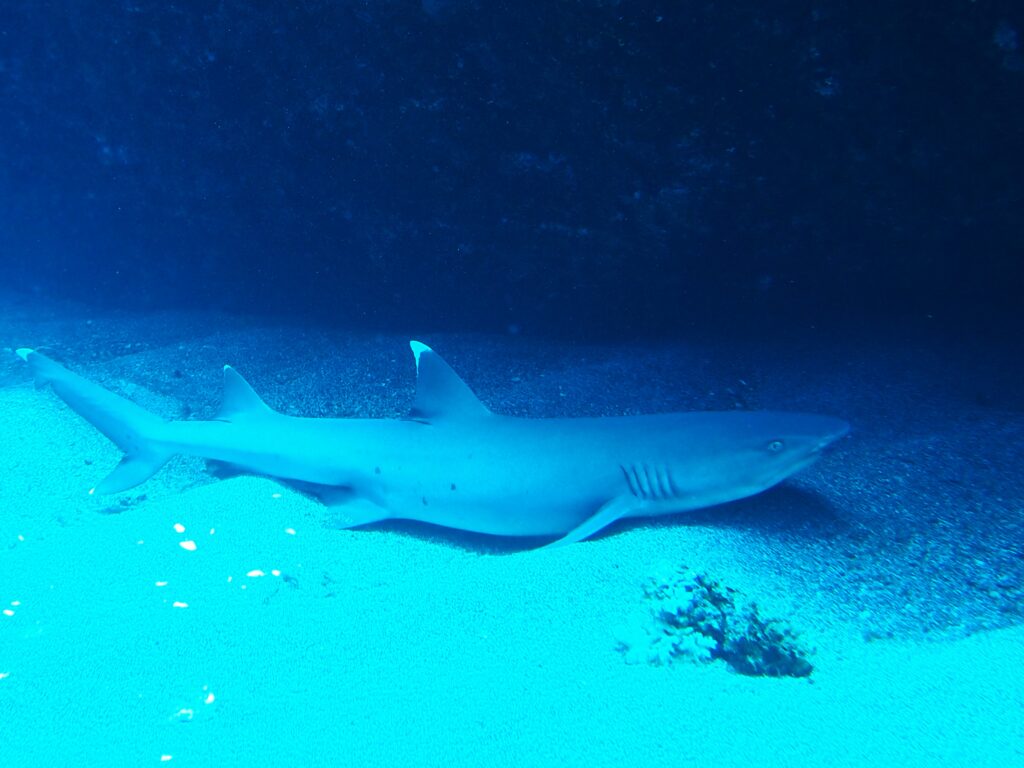

- 小笠原のマグロ穴でマグロさんの群れを見に来たのですがふと下を見るとサメさんらしき影が見えました・・・降下して近づいてみるとメジロザメ目メジロザメ科ネムリブカ属のネムリブカさんではないですか!・・・ネムリブカさんは小型で最大でも1.6m程度しかなく体は細目で管状の前鼻弁と猫の眼の様な垂直の瞳孔を持ち背鰭と尾鰭の先端が白くなっているのが特徴です・・・ネムリブカさんはメジロザメ類には珍しく泳がなくても呼吸することができるため日中は洞窟内で休んでいて夜になると集団で岩やサンゴの隙間を這い進んで甲殻類やタコさんなどを探して食べるのです・・・きっと住めば都と思っているネムリブカさんは自分の棲家をあまり移動せず長距離を放浪することも滅多にないそうで数年間に渡って同じ場所で休息しながら生活しているそうです。

- 小笠原の父島から約50キロ離れたマグロ穴はケータ(聟島)列島の最南端にある嫁島という島にあります・・・このマグロ穴というスポットは世界にも類をみない絶景スポットでダイナミックな地形と大型の回遊魚やサメさんなどが見られるスポットなのです・・・マグロ穴はその名前の通りイソマグロさんが見られるポイントなのですがその数は多い時には100匹以上にもなるそうです・・・イソマグロさんは大きいものは1m以上にもなりこの穴の中をぐるぐると泳ぎまわる様子はまさに圧巻で海中の絶景と言えます・・・ここでイソマグロさんが見られるのは繁殖の時期といわれ5月頃から9月頃までがシーズンですがイソマグロさんは日中の明るい場所を避けて暗い所に集まるので天気が悪いと外に出ている場合もあるそうです・・・このポイントではシロワニさんやウメイロモドキさんやクマササハナムロさんの群れそしてイルカさんなどが見られる場合もあります。

- 小笠原ではダイビングは勿論ですがシュノーケリングでも気軽に美しいサンゴ礁や色とりどりのお魚さん達を間近で観察できます・・・たまにダイビング中にもお目にかかれますがイルカウォッチングのボートツアーに参加すれば野生のイルカさんを観察することもできますしその他にも穏やかな海でのカヤック体験もできリラックスしながら静かな入り江や洞窟を探検して自然を楽しむこともできます・・・また暑さには気を付けなければなりませんが島の高台からの眺めは絶景で海と空の美しいコントラストを楽しめるハイキングなどもでき小笠原には多くの珍しい鳥類が生息しておりバードウォッチングも人気のアクティビティとなっています・・・夜には満天の星空や流れ星を眺めることもできますし翼を広げると80~90cmにもなるオガサワラオオコウモリさんという固有種を見る事もできます。

- ネムリブカさんはメジロザメさんの仲間なので獰猛で大きいというイメージがありますが比較的おとなしく小型で細い体をしています・・・また下の写真は遠くからなのでわかりませんが近くで見ると猫のような愛らしい表情をしていますし泳がなくとも呼吸することができるネムリブカさんは洞窟内でゆっくりと休んで寛いでいる事が多いのですがこのネムリブカさん達は昼間なのに結構積極的に泳ぎ回っています・・・おいしそうなエサでも見つけて興奮して泳ぎ回っているのでしょうか?・・・まさか我々をエサと見込んで興奮しているのではないですよね!・・・ネムリブカさん!そんなことはないですよね!・・・住処をあまり変えないネムリブカさんは引っ越しが嫌いなのか旅行が嫌いなのかわかりませんが旅に出るといろいろ新たな発見があって楽しいと思いますよ!

- またネムリブカさんは卵胎生で知られていて2年毎に1-6匹の仔を産み妊娠期間は10-13ヶ月くらいだそうです・・・確かにこのペースで子育てをしていたら引っ越しどころではないかもしれません・・・ネムリブカさんは第一背鰭と尾鰭上葉の先端は明るい白になっていますが第二背鰭と尾鰭下葉も同様に白くなることがあります・・・ツマグロさんやオグロメジロザメさんと並びインド太平洋のサンゴ礁で最もよく見られるサメさんの仲間ですがネムリブカさんはツマグロさんのように非常に浅い浅瀬に進出することもなければオグロメジロザメさんのように礁の外縁に進出することもありません・・・ちなみにツマグロさんもメジロザメ科に属するサメさんですが主に浅瀬に生息し鰭の先端に黒い模様を持つことが特徴で全長1.6m程度になり一般的には非常に狭い領域で生活し長距離を放浪することは滅多にありません・・・オグロメジロザメさんもメジロザメ科に属するサメさんでドロップオフ周辺に多く典型的なメジロザメ類の体型をしていて幅広く丸い吻・大きな眼を持ち第一背鰭を除いた全ての鰭に黒い模様を持つことと2基の背鰭の間に隆起線がないことで他種と区別できます。

- 小笠原の岩陰で気持ちよさそうな白い砂地にネムリブカさんが鎮座していましたが典型的なサメの風貌をしていてスタイルもかっこ良く無駄がないというかシュッとしているというかさすが長年生き続けてきたサメさんの一族です・・・サメさんと言ってもご存じの通りネムリブカさんの性格は非常におとなしく人間側から刺激を与えない限りは攻撃してくる可能性はほとんどありませんがただし驚いた拍子に人間を噛み付いた例が全くないわけではありませんし歯は鋭いので無意味に近づくことはやめましょう・・・ネムリブカさんは背鰭と尾鰭の先端が白くなっているという特徴からホワイトチップシャークとも呼ばれていますが下の写真ではよくわからないですがネムリブカさんと呼ばれるより英名のWhitetip reef sharkの方がかっこいいかな?

- 夜行性のネムリブカさんは夜に岩やサンゴの隙間に這い進んで岩の隙間に潜む甲殻類やタコや硬骨魚などを食べますが岩陰の隙間のエサを食べやすくするためなのかネムリブカさんの顔の部分は細長くなってます・・・またどうして引越が嫌いなのかよくわかりませんが棲家をあまり移動せず数年間に渡って同じ場所で休息するので一度見つけると比較的出会いやすいのがネムリブカさんです・・・そんなネムリブカさんですが多くの魚は常に泳ぎ続けて口に水を取り入れて鰓呼吸をして酸素のある状態を作りますがネムリブカさんは泳がなくても呼吸ができるように鰓が発達している凄いサメさんなのです・・・泳ぎ続けないと生きていけないと言うとマグロさんが有名ですがこのネムリブカさんはサメさんの中でも画期的な鰓の持ち主なので泳ぎ続けなくてもよくその為体力消耗も少なく動かないからお腹も減らないのかもしれませんね?

- サンゴの下を覗いてみると居ました居ましたサンゴの隙間に上手に隠れていたネムリブカさんを発見しました・・・これはチャンスと思い写真を撮ろうとしたのですが私の腕では残念ながら手前のサンゴにピントが合ってしまってどうしても肝心のネムリブカさんにピンとが合わずボケボケです・・・ネムリブカさんも「ここに隠れていると俺様を撮るのは難しいだろう!」といじわるそうな眼付きでこちらを眺めているようです・・・潜っているとよくこんな隙間に潜んでいるネムリブカさんを見かけるのですが光も届かないしなかなか撮影するのが難しいでもう少し腕を磨いて再チャレンジいたします・・・実際に触ったことは無いのですがサメさんの体は頭から尾に向けてなでると滑らかで逆に尾から頭に向けてなでるとザラザラしています・・・サメの鱗は細い突起とV字型の溝が付いた鋭い歯の様でそれが頭から尾鰭へ向かって整然と並んでいてこれをリブレットと呼び水中で発生する乱流を防ぎその結果少ないエネルギーで素早く泳ぐことができるのです。

- サメ肌と呼ばれるこの構造は摩擦抵抗を減少させ水着にも活用されていますがその他に鮫皮おろしで作るわさびは金属おろしと違い何故か全く味が違うらしいです・・・ちなみにザラザラとした鮫皮は人間の歯と同じ固いエナメル質でできていてわさびを『の』の字を書くようにおろしていくと徐々に空気を含みふわっとしてくるそうです・・・このおろしわさびはきめ細やかでとってもクリーミーになるそうですがあのツンと来る感じと香りが大好きな私にはたまらない味わいですね・・・通常水深8~40m位の浅い海の珊瑚礁の中を住処としていますが稀に水深300mを超える深海でも見かける事があるそうでいったいそのネムリブカさんに何があったのでしょうか?・・・一人暗くて深い海の底で誰にも邪魔されず静かに考え事でもしたかったのでしょうか?・・・ネムリブカさんにも人知れず悩み事ぐらいいありますよね。

- ネムリブカさんの口の部分には写真のような2本の髭が見られますが派手でもなく若干控え目な髭でかわいいです・・・この写真のネムリブカさんは右の鰭をくねんと曲げて挨拶をしてくれている様で愛嬌がありますね・・・ネムリブカさんは群れを作る事が多くしかも定住性で僅か数平方キロの範囲を定期的に泳ぎ回っていますがサメさんと言うと世界中を我が物顔で泳ぎ回っているといった印象でしたがいろいろな性格があるんですね・・・この正面からの顔は無理して歯を食いしばっている子供の様でかわいいですし目のところもちょっと出っ張っていておどけているようです・・・ネムリブカさんは5年位で成魚となりますが寿命は大体25年ほどだそうです・・・これはサメさんの中では長寿なのかな?・・・いつもゴロゴロと寝転んで寛いでいるというイメージのネムリブカさんですが猫のような目と口の所に2本の髭があるのでまるで居間でゴロゴロ日向ぼっこをする猫のようです。

- ネムリブカさんの「フカ」は「鱶」と書きお腹の中で子を養っているお魚さんという意味だそうでネムリブカさんは卵を産まず胎児を育てる胎生のサメさんなのです・・・ダイビング中に最も見る機会の多いサメの一種のネムリブカさんですが下の写真では「せっかく寝ているのに何で邪魔するの!眠たいんだからもう少し静かに寝かせて!」とネムリブカさんが拗ねているようです・・・実はネムリブカさんは商業目的で乱獲されたため数が減ってしまい準絶滅危惧種に指定されていてしかも2年に1回の繁殖期で生涯平均12匹しか出産せず魚類の中では決して多くないので繁殖が追い付いていないと言うのが現状の様です・・・またサンゴ礁などネムリブカさんの生息地の減少など環境の変化も大きな影響を与えているようで人間のエゴで絶滅してしまわない様に真剣に対応しなければなりません!

- 上の写真はネムリブカさんをバックにビシっとポーズを決めているのはスズキ目テンジクダイ科のミナミフトスジイシモチさんです・・・「どうだい?灰色で地味な色のネムリブカさんをバックに写真を撮ると僕のこの綺麗なストライプが映えるだろ?」とでも言いたげなミナミフトスジイシモチさんです・・・テンジクダイ科のお魚さんは尾鰭の付け根に黒の斑点があるものが多いのですがミナミフトスジイシモチさんは尾鰭の付け根に斑点がないのが特徴です・・・またミナミフトスジイシモチさんは黄色と黒のストライプがとても美しいお魚さんですが黒の線の方が太いのも一つの特徴でフトスジの名前はこの黒い線が太いところから来ているそうです・・・それにしてもネムリブカさんのめんどくさそうな態度とそれをバックに黄色のストライプが妙に映えているミナミフトスジイシモチさんのポーズとの対比が面白い一枚でした。

- フカさんという名前は大型のサメさんのことを指しているそうで昔はサメさんの表現が地域によって異なっており関東より北では「サメ」という表現をし関西より南では「フカ」という表現をしていたとも言われています・・・サメさんはエイさんと非常に近い関係にありますがエイさんとサメさんの違いは鰓が下側にあるのがエイさんで側面にあるのがサメさんと区別されているようでわかりやすい区別の仕方ですがそんな区別の仕方なんだと思う次第です・・・ダイビング中にネムリブカさんを見つけた時はいつも岩陰で眠っていたり砂底でゴロゴロとしているばかりなので怠け者のサメさんかと思っていたのですが鰓の発達など意外と凄いスーパーサメさんなのです・・・怠惰は心の眠りなのだから疲れた時はゆっくり怠惰をむさぼるのもいいかも・・・怠惰は穏やかな無力から生まれるものだが何もしないことは実は一番難しい事でもある・・・穏やかに怠惰をむさぼりながら今後の人生の使い道を熟考しよう・・・誰しも一度しゃがまないと飛び上がれないのだから。

痛くない?ブラックチップシャークさんの咬み痕!(改)パラオ

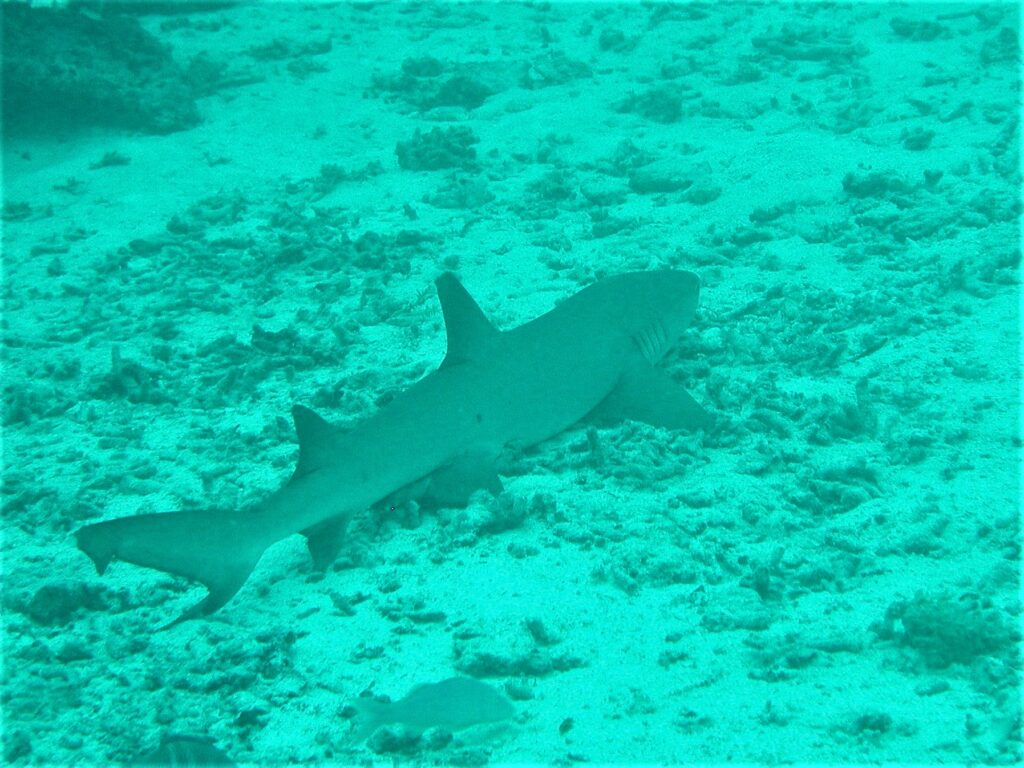

- 浅い場所で生きているメジロザメ目メジロザメ科メジロザメ属のブラックチップシャークさん鰭の先端に黒い模様を持つことが特徴で全長1.6m程度になるサメさんで実はとても臆病なのです・・・映画ジョーズのようにダーンダーンダンダンダンダンと襲ってくることはほとんどなく逆にダイバーが近づこうとしてもブラックチップシャークさんは距離を置いて離れていきます・・・縄張りは狭くあまり移動しませんが活動的で主に小さな硬骨魚さんを捕食します・・・おちびさん?達は大きな群れを作り大人のブラックチップシャークさんより浅い場所で生活しています・・・基本的には臆病なので人を襲うようなサメさんではありませんが餌と間違えて浅瀬を歩く人を攻撃した例などもあり絶対に襲ってこないという保証はありませんので見かけた場合はやっぱり不用意に近づかないに越したことはないですね・・・下の写真ではブラックチップシャークさんとギンガメアジさんが仲良く泳いでいますね。

- 単独か小さな群れで見られることが多いブラックチップシャークさんですがとても活動的で普段は悠々と泳いでいるのにエサを採るときはびっくりする程ものすごい高速で泳ぎまわります・・・たまに大きな群れも観察されますがいくらブラックチップシャークさんがおとなしいサメさんだとわかっていてもさすがに大きな群れで来られるとちょっと怖いです・・・ブラックチップシャークさんの体は頑丈な流線型で典型的なサメの形をしており吻は短くて丸く幅広くなっています・・・眼は楕円形である程度大きく鼻孔には後端が乳頭状の突起となった前鼻弁を持っています・・・胸鰭は大きくて細く鎌型で先端は細く尖っていて第一背鰭は胸鰭の後端から起始しかなり大きくて高く後縁はS字状に湾曲しています・・・第二背鰭は比較的大きく後縁は短く臀鰭と対在しています・・・ブラックチップシャークさんの背面は淡い灰褐色で腹面は白く臀鰭の上から体側を前方に明瞭な白い帯が伸びています・・・全ての鰭の先端に黒い模様があり白で縁取られていますが第一背鰭と尾鰭下葉の模様は特に顕著になっています。

- オグロメジロザメさんやネムリブカさんと並んでインド太平洋のサンゴ礁で最多のサメさんですがブラックチップシャークさんはこの2種より浅い場所に生息しています・・・先にも言いましたが水深30m程度の非常に浅い海を縄張りにしているブラックチップシャークさんなので浅い海を巡航する際に海の上から特徴的な背鰭が見える事も多く発見は難しくありません・・・でも海の上からブラックチップシャークさんの背鰭が見えるとどうしてもあの映画を思い出してしまいダーンダーンダンダンダンダンという音がよみがえってきます・・・思い出すだけで恐怖を感じますがブラックチップシャークさんのおちびさんは大型のハタさんやオグロメジロザメさんやイタチザメさんなどに捕食されるそうです・・・サメさんが食べられるなんて想像がつきませんがやはりここでも弱肉強食の世界なんですね。

- ブラックチップシャークさんは通常はサンゴ礁の棚に沿って右往左往しながらオラオラオラっと泳ぎ回っていますが稀に浅瀬の砂地に進出してくることもあります・・・私も見たことがあるのですが砂地の浜辺でお弁当とりながら休憩していると三角形の背鰭が見えることがあります・・・お弁当が食べたくてわざわざ浅瀬の砂地まで遊びに来たのかもしれませんね・・・でも砂地に来るようなブラックチップシャークさんはちょっと小さめですかね・・・サンゴ礁生態系で最も個体数の豊富な頂点の捕食者ですが餌は主にボラさんやハタさんやアジさんなど小型の硬骨魚でブラックチップシャークさんは連携してボラさんの群れを浅瀬に追い込み捕食することもあるそうです・・・その他にイカさんやタコさんエビさんやウミヘビさん等も食べるそうです。

- ブラックチップシャークさんの尾鰭や臀鰭や尾鰭の先に黒色の斑紋がありますがやっぱりブラックチップシャークさんもちょっとおしゃれを意識しているのでしょうか?・・・それと猫のような特徴的な目にぐっと張り出したいかつい鼻先と鋭いのこぎり状の歯を備えた大きな口はやっぱり迫力がありますね・・・やっぱりシンプルなスマートさがあるブラックチップシャークさんはクールで格好いいです・・・だんだんこのブラックチップシャークさんが私の方に近づいてきました・・・まさかエサと間違えたという事はないと思いますが猫のような細い眼でじっとこちらを睨んでいます・・・私を食べてもおいしくないですからいつもの様に小型のお魚さんを食べてください!

- ちなみにブラックチップシャークさんの背の色は灰色またはハジバミ色はヘーゼルナッツの色に由来する色でくすんだ赤みの黄色または黄色がかった薄茶色をしています・・・腹の部分は他のサメさんでも多く見られるような白色で脇腹には縦縞が見られます・・・さらに近づいてきましたがよく見るとこのブラックチップシャークさん左目の後ろのところ何かに咬まれていませんか?・・・丸く咬み痕のようなものが残っていますよね!・・・ブラックチップシャークさん同志で喧嘩でもしたのでしょうか?・・・他の強者との縄張り争いで取っ組み合いかな?・・・それとも彼女の取り合いで勝ち抜いたなのでしょうか?・・・理由はわかりませんがスカーフェイスが決まっていてなかなかの迫力です。

- さらにアップで撮ってみましたがやっぱりこのブラックチップシャークさん左目の後ろと左ほほのところに点点々と丸い咬み型が付いていますよね・・・おとなしいサメさんといえどもやっぱりサメさんなんですね・・・「こんな傷なんてかすり傷程度で何でもないさ!いい感じの傷跡だろ!」ってブラックチップシャークさんは平静を装っている様ですが咬まれた時は絶対痛かったと思います!・・・さすが歴戦の勇者シャーク!!・・・ところでブラックチップシャークさんはツマグロさんとも呼ばれていますがこの写真のサメさんはもしかしてメジロザメ目メジロザメ科メジロザメ属カマストガリザメさん?・・・最後になって申し訳ございませんがサメさんは種類が多く見分けが難しくてよくわかりません。

今日は活動的ないつも寝てばかりのホワイトチップシャーク! 小笠原

- いつも寝てばかりのメジロザメ目メジロザメ科ネムリブカ属のホワイトチップシャークさんまたはネムリブカさんは比較的小型で最大1.6m程度しかなく細い体と短く幅広い吻を持っています・・・ネムリブカさんは特徴的な猫の眼の様な垂直の瞳孔と鼻ひげの様な管状の前鼻弁を持ちその表情は何とも言えず可愛いものです・・・ネムリブカさんは背鰭や尾鰭の先端が白くなっているのでホワイトチップシャークさんと呼ばれています・・・ホワイトチップシャークさんは日中はサンゴ礁の岩陰や洞窟内や底の方でじっとして休んでいることの多いサメさんなので名前がネムリブカさん?・・・でも夜には集団で岩やサンゴの隙間を這い進んでお魚さんや甲殻類やタコさんなどをバクっと捕食するホワイトチップシャークさんなのです・・・今日は昼間から活動的ですが急にお腹でも空いたのでしょうか?

- またメジロザメ類には珍しく泳がなくとも呼吸することができる凄い能力のホワイトチップシャークさんなのですが実は棲家をあまり移動せず数年間に渡って同じ場所で休息しています・・・ホワイトチップシャークさんは「引越なんてめんどくさい!」と思っているのか?それとも新たな冒険に出るのが嫌いなのか?よくわかりませんがまあ住めば都という事なのでしょうか?・・・それからホワイトチップシャークさんの第一背鰭は体の後方に位置し上の写真の様に胸鰭より腹鰭の方に近くなっています・・・また第二背鰭と臀鰭が同じように結構大きく第一背鰭の3/4程度の高さがあります・・・胸鰭は幅広い三角形をしており尾鰭下葉は上葉の半分の長さしかなく上葉先端の後援には強い欠刻があります。

- ホワイトチップシャークさんの背面は灰色から褐色で腹面は白く体には個体ごとに異なる老人性色素斑の様な小さな暗点が散らばっています・・・ホワイトチップシャークさん老人性なんて言ってすみませんが何故か私にはそのように見えてしまうのです・・・また第一背鰭と尾鰭上葉の先端は名前の由来である明るい白になっていますが中には第二背鰭と尾鰭下葉も同様に白くなっていることもあります・・・このホワイトチップシャークさんを拝見したところは下の写真のダイビングポイントです・・・ここは父島から約50キロ離れたケータ(聟島)列島の最南端である嫁島のマグロ穴というスポットです・・・このダイナミックな地形の海には大型のイソマグロなどの回遊魚やサメさんなどが見られ世界にも類をみない絶景スポットなのです・・・この凱旋門の様な穴は一見するとボートで通り抜けられるように見えますが出口は浅くなっていて通り抜けることができないのです。

コメント