ブルーに映えるのはスカシテンジクダイさん?キンメモドキさん?

- 透き通ったブルーが鮮やかに光輝くその中に遠めなのでどちらかわかりませんが小さなお魚さん達の群れが舞い踊っています・・・おそらくスカシテンジクダイさんかキンメモドキさんだと思うのですがいかがでしょうか?・・・この写真ではわかりませんがスカシテンジクダイさんはスズキ目テンジクダイ科スカシテンジクダイ属に属するお魚さんで体は無色透明で透けていておそらく開けっぴろげの性格なのかもしれません?・・・でも背骨まで透けて見えるなんてスカシテンジクダイさんは恥ずかしくないのでしょうか?・・・それからスカシテンジクダイさんには透明な三角形の背鰭が2つあるのですが閉じていることが多くまたサイズも小さいので水中では見分けることは難しいです・・・またスカシテンジクダイさんは尾柄部に黒点があるのも特徴なのですが黒点がないまたは薄いということもありますので群れ全体をよく見てスカシテンジクダイさんなのかキンメモドキさんなのか判断するほうがよいでしょう・・・スカシテンジクダイさんの吻は吻端のみが暗色で雄には体側前半中央部に黄色い線がありますが雌には体側前半中央部に黄色い線はありません。

- 一方スズキ目ハタンポ科キンメモドキ属のキンメモドキさんはスカシテンジクダイさんと一緒に群れをつくることもあり胸部から腹部が淡く光る発行生物なのです・・・発光メカニズムは餌であるウミホタルさんのもつ発光酵素を選択的に細胞内に取り込むことで発光しているという凄いやつなのです・・・キンメモドキさんは全く種類が違うキンメダイさんに似ている事が名前の由来になっていて体の割に大きな丸々とした眼をしています・・・キンメモドキさんは夜行性であるため昼間はサンゴ礁の近くに隠れておりますが吻の先端は黄色くなっていて尾柄部にスカシテンジクダイさんのような黒点がなく黄味を帯びた赤色ボディをしています・・・でも中にはスカシテンジクダイさんの様にスケルトンのボディのキンメモドキさんもいますので紛らわしいですよね・・・スケルトンの身体だとどうしてもスカシテンジクダイさんかなと間違ってしまいます。

- 遠くから見ているとサンゴの周りで大きな塊が形を変えながらザザーザザーっと動いている様に見えて不思議なのですが近づいてみるとその塊はきらきら光る小さくてかわいいお魚さんがたくさん集まって集団行動しているとに気づくのです・・・大きな群れで同調しながら泳ぐスカシテンジクダイさんやよく似たキンメモドキさんはとても小さなお魚さんなのですがどちらも華麗な集団行動でその動きはなかなかのものです・・・この集団の中に2種類が混在していることもあっていったいどちらの集団なのかわからなくなることもよくあります・・・でも潜っているときはスカシテンジクダイさんなのかキンメモドキさんなのかという細かい事はあまり気にしていません・・・撮影する時も「この塊り凄いな~!見事な集団行動だけど何匹ぐらいいるんだろう?」という感じで撮っているので後でどっちだったんだろうと見直すことがほとんどです。

- スカシテンジクダイさんとキンメモドキさんは体長2~5cmほどと同じくらいの大きさなのですがスカシテンジクダイさんとキンメモドキさんの違いをまとめてみるとどんなところなのでしょうか?・・・スカシテンジクダイさんはスカシという名前の通り透明な体に骨まで見えるスケルトンボディが特徴で背鰭は2つで尾の付け根あたりには黒点が見られます・・・キンメモドキさんは基本オレンジ色に近い赤い体で吻の先端は黄色く背鰭は1つで尾の付け根あたりには黒点が見られません・・・でもキンメモドキさんは同じ種類でも透けているものと透けていないものがいますしまたスカシテンジクダイさんも個体によっては黒点が薄く見えにくいこともあります・・・ややこしくて注意が必要ですがもうどちらかはっきりしてください!!・・・スカシテンジクダイさんとキンメモドキさんは同じようなところにいるので仲良くなるためにお互い寄せていったのでしょうか?・・・下の写真の上のお魚さんは身体が透明ですが背鰭が一つしかないように見えますし尾鰭の付け根辺りに黒点もなく吻の先端は黄色いようですので透明なキンメモドキさんなのでしょうか?

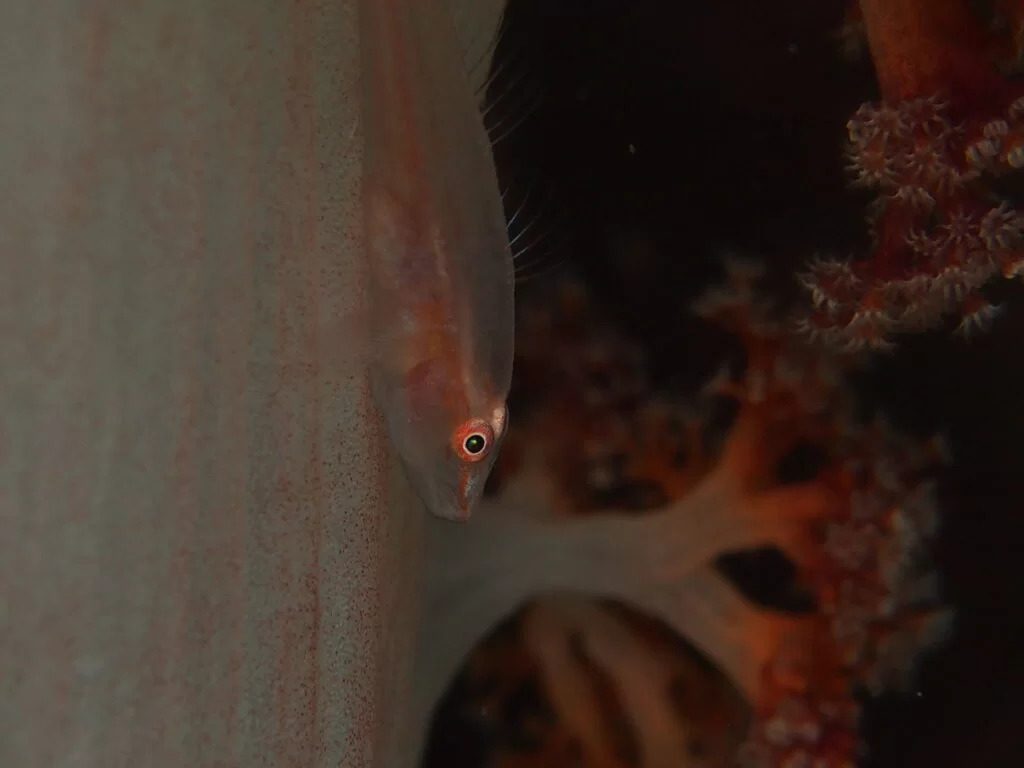

スケロクウミタケハゼさんって頭でっかちでちょっと可愛い?!

- スズキ目ハゼ科ウミショウブハゼ属のスケロクウミタケハゼさんはサンゴ礁域や岩礁域のやや深い場所に生息するトゲトサカ類の幹の上をちょこまかちょこまかと動き回る可愛いハゼさんです・・・スケロクウミタケハゼさんは単独あるいはペアで見ることができますが大きさが3cm程度しかなく一見ガラスハゼさんのように見えます・・・でもガラスハゼさんとは少し趣が違い頭がでっかめでユニークな印象があるスケロクウミタケハゼさんは体高はやや高めでエメラルドグリーンのきれいな目と頭部に赤い筋が入っているハゼさんです・・・スケロクウミタケハゼさんはトゲトサカ類を注意深く観察すると結構見付けられる可能性が高いのですが動きがとても速いのです・・・そのためなんとなくトゲトサカ類を見ていても何かがシュッと動いて「あれ?何かいる!」と気づいて見つけられてしまうスケロクウミタケハゼさんなのです。

- スケロクウミタケハゼさんの特徴はトゲトサカ類の枝の影からこちらの様子を伺っている下の写真のように眼の縁から口先にかけて伸びる赤色のラインと大きな頭それにチャームポイントのきれいなエメラルドグリーンの眼です・・・スケロクウミタケハゼさんの「スケロク」は歌舞伎の「助六」から来ているらしいのですが歌舞伎役者の隈取のようなものではなく口元の赤色のラインといった程度です・・・でもスケロクウミタケハゼさんの大きな顔は舞台映えすることは間違いなくやっぱり役者顔なのかもしれません・・・「あれ、しまった!見つかってしまった!うまく隠れていると思ったのに~!」ていう顔をしているちょっとぬけさく顔のかわいいスケロクウミタケハゼさんでした・・・スケロクウミタケハゼさん失礼いたしました。

- ちなみにウミトサカさんはウミケイトウさんとも呼ばれていてわかりやすく言えばソフトコーラルさんです・・・学術的には軟質サンゴと呼ばれており全体的にウミトサカさんのカラーバリエーションは豊富です・・・細かい石灰質の骨格を体内にバラバラの状態で保持し触手を花のように広げたり草のようにフサフサしていたりと植物的なものが多いのも特徴です・・・柔らかく硬い殻や壁を持たずブヨブヨ系・ヌメヌメ系・イガイガ系の生きものです・・・そんなソフトコーラルの上を素早くシュッシュッと動いてくれるので見つけようとしなくても「おっなんだ?何かいるのか?」と気づいてしまうスケロクウミタケハゼさんなのですが怖いのはよくわかりますがあまり派手に動くと逆に目立って危険だと思うのですが如何でしょうか?

- スケロクウミタケハゼさんは比較的赤味が強いものが多いのですが住んでいるところによっては白色の個体になるものもいてこの写真のスケロクウミタケハゼさんは周りの色に合わせて体は白めです・・・スケロクウミタケハゼさんの特徴はエメラルドグリーンのきれいな瞳と眼から口先にかけて伸びる助六さんのような隈取の赤色のラインですがこの角度からは隈取はちょっとわかりずらいですね・・・でも少し薄めの赤い隈取がかすかに見えますよね?・・・体の割に大きな頭を持っているスケロクウミタケハゼさんですが他のお魚さんにも言えることで頭が大きめだと何か愛嬌がありますよね・・・人間の赤ちゃんやぬいぐるみもそうですが体の割に頭が大きいと母性本能をくすぐるのでしょうか?

神獣朱雀の化身?スザクサラサさん?サラサさん?ヤイトサラサさん?

- サンゴ礁や岩礁の浅海で暮らしていて離れ根のテーブルサンゴの下側などで群れているのがよく見られるエビ目サラサエビ科サラサエビ属のスザクサラサエビさんがいました・・・それにしてもスザクサラサエビさんの名前って何かかっこいいと思いませんか?・・・朱雀は中国の伝説上の神獣である四神の一つで南方を守護し赤い翼を広げた鳳凰の様な姿をしています・・・朱雀は赤い火の象徴で長生の神とされていますが玄武(北方)青龍(東方)白虎(西方)と共に各方位を守護しています・・・日本でも朱雀は多くの寺社などで彫像や絵として描かれており社交運や人気運を呼び込む力があるとされています・・・暗い場所を好むスザクサラサエビさんですが身体を交差する鮮やかな朱色と白色の縞模様がその名の由来とされていますが格調が高い名前のエビさんです。

- スザクサラサエビさんは名前もかっこいいですがその艶やかな赤と白のコントラストが映えるきめ細やかな模様とモザイクのかかったようなエメラルドグリーンの目が素敵です・・・それにしてもこんな細かい模様をスザクサラサエビさんはどうやって考えて体に表現したのか本当に自然界の不思議だと思います・・・この写真のスザクサラサエビさんも「どうや!俺様の身体きれいやろ!よく見てみ!これだけ緻密な模様をしているエビさんは他にいないやろ!」ってカメラ目線でドヤ顔をしているようです・・・ちなみによく似たサラサエビさんは同じように赤い身体をしていますがスザクサラサエビさんの様に白色のラインはありません・・・またスザクサラサエビさんは背中の部分がラクダのように盛り上がっているためキャメルシュリンプとも呼ばれています。

- スザクサラサエビさんの体長は3~4cm程と小さな身体ですがよく見ると複雑な白いストライプだけでなく丸い斑点やそれを囲むサークルなど繊細で独特な味わい深い模様をしています・・・上の写真の様にスザクサラサエビさんがごちゃごちゃ集まっているとどのスザクサラサエビさんを撮るべきなのかまたどのスザクサラサエビさんにピントを合わせるべきなのか困ってしまいます!・・・それからスザクサラサエビさんの眼は薄いエメラルドグリーンなのですが少しモザイクがかかったような淡い眼をしていてこのモザイクがかかったような眼がスザクサラサエビさんの物憂げで何とも言えない雰囲気を醸し出しているのかもしれません・・・スザクサラサエビさん達は岩に付着した藻類などを食べて生活していますが上の写真のスザクサラサエビさん達も一生懸命食事中ですかね?

- スザクサラサエビさんによく似たサラサエビさんやヤイトサラサエビさんがいますがそれぞれの識別ポイントはわかりますか?・・・上の写真と下の写真を見比べて頂ければわかりやすいと思いますが上のスザクサラサエビさんは白いラインがはっきりと自己主張していますが下のサラサエビさんの体にはスザクサラサエビさんのように白色のラインは目立たず白色の斑点が多数散らばっております・・・上下の写真を比べてみるとよくわかりますが海の中でそれぞれ単体で見るとこのエビさんは誰だったかな?という感じで分からなくなります・・・どちらの方が好みでしょうか?・・・サラサエビさんの方が質素で奥ゆかしい感じでスザクサラサエビさんの方が輪郭がはっきりしていて潔い感じがします。

- それから下の写真のヤイトサラサエビさんもスザクサラサエビさんによく似ているのですがヤイトサラサエビさんには第3腹節に”灸”のような暗褐色の明確な斑紋があります・・・実はスザクサラサエビさんにも暗褐色の域があるのですがヤイトサラサエビさんの様な明確な斑紋ではありません・・・ヤイトサラサエビさんのこの斑紋が識別できれば他のエビさん達と区別するのは簡単です・・・それから白い模様の部分ですがヤイトサラサエビさんの白色のラインと小さな斑点はスザクサラサエビさんの様に明確ではありません・・・ヤイトサラサエビさんの白い部分はちょうどサラサエビさんとスザクサラサエビさんの中間あたりになりますかね?

- スザクサラサエビさんはキャメルシュリンプさんとも呼ばれていますがキャメルシュリンプさんのキャメルはラクダという意味があり尻尾の手前の腰の部分がラクダのコブに似ていること事が由来だそうです・・・スザクサラサエビさんはサンゴ礁や岩礁の浅海で暮らしていて離れ根のテーブルサンゴの下側など暗い場所が好きなようでよく群れているのが見られます・・・今回も岩礁の岩穴のような所にスザクサラサエビさんを見つけましたので撮影しようとしたら「スザクさんばかり撮らないで僕も撮ってよ」と手前にでっかいアカシマシラヒゲエビさんが入ってきました・・・アカシマシラヒゲエビさんがどんと前面に幅を利かせてしまったので主役のスザクサラサエビさんが遠くでボケてしまいました。

- 今回脇役のはずだったモエビ科ヒゲナガモエビ属のアカシマシラヒゲエビさんはスンクシュリンプとも呼ばれていてこの写真ではよくわかりませんが背中の白線模様がスカンクを連想させる事からついた名前だそうです・・・アカシマシラヒゲエビさんはこの名前を付けられてどんな気持ちでいるのでしょうか?・・・あまりうれしくない名前なのかもしれませんね・・・アカシマシラヒゲエビさんは名前の通り長い白髭と背中の赤縞が特徴ですが手も白くまるで貴婦人が絹の手袋をしているようです・・・アカシマシラヒゲエビさんはサンゴ礁帯の岩穴等で生活しその岩穴に潜むお魚さんと一緒に生活しておりますがアカシマシラヒゲエビさんはクリーナーさんなのでその岩穴に生活する大型のお魚さんはアカシマシラヒゲエビさんを捕食する事はほとんどありません・・・ほとんど?たまに間違えて食べられることもあるのでしょうか?・・・ちなみにエビさんは目から尻尾の先までが体長で額角と呼ばれる目の先にある棘部分から尻尾の先までが全長となります。

コメント