色白のカエルアンコウさんの方が写真映えしませんか?

- カエルアンコウさんはカエルアンコウ科に属するお魚さん達の総称でかつてはイザリウオさんと呼ばれていましたが「いざり」という単語は足の動かない人を指す差別用語であるとして改名されました・・・カエルアンコウさん達は泳ぎが下手な種が多く普段は流れに身を任せて周りの岩などに擬態しながらほとんど動かずユラユラユラユラしています・・・きっとせわしなく動くのがきらいなのでしょうがカエルアンコウさんの周りでは時間がゆったりと流れているように感じます・・・たまにはカエルアンコウさんのようにゆったりとした時間を過ごすのもいいものです・・・でもたまに前足のような胸びれを使って海底をヨチヨチヨチヨチと歩き回ることもあります・・・下の写真のカエルアンコウさんは前足?胸鰭でしっかりと体を支えていますね。

- 上の写真の色白のカエルアンコウさんは周りの色にすっかり溶け込んで遠くから見たら岩の一部にしか見えませんでした・・・でも近くに来てよく見てみると確かにカエルアンコウさんで円らな小さな瞳に大きく開きそうな口と頭部にはエスカと呼ばれる擬餌の付いた突起を持っています・・・実はカエルアンコウさんはこのエスカを使って小型の甲殻類やお魚さんをおびき寄せて食べる策士なのです・・・普段ゆっくりとした動きしか見せないカエルアンコウさんですがこの時ばかりは素早い動きで口を大きく開いてバクっと一気にいきます・・・さすが策士のスナイパーといった感じですかね。

- 上の写真のカエルアンコウさんは小さな瞳でこちらを見ていますがちょっと前のめりで「君たちがそこにいると食事ができないじゃないか・・・小魚さん達がみんな逃げちゃうよ!」と訴えかけているようです・・・すみません写真を取ったらすぐに移動しますのでお邪魔いたしました!!・・・下の写真は色黒のカエルアンコウさんなのですがどこがどうなっているのかよくわからないですね・・・カエルアンコウさんの正面からの写真なのですがわかりますかね?色白のカエルアンコウさんより眼が大きいような気がします・・・また同じカエルアンコウ科に属するカエルアンコウモドキさんという方もいらっしゃいましてサンゴ礁域の浅い所の転石の下などに隠れ棲んでいます・・・体の色は淡茶褐色~橙黄色で体側には不定形の濃茶褐色の斑模様がありカエルアンコウさんに見られるエスカは無くイリシウム(釣竿)のみを持つのが特徴になっています。

ちょっと迫力が出てきたカッポレさんですよね? 2024 小笠原

- 今日も居ました居ました!カスミアジさんにも似ていますがスズキ目アジ科ギンガメアジ属のカッポレさん達の群れです・・・カッポレさんは全長70cmほどにまで成長しますがギンガメアジ属の中では中型で体は長楕円形で体高が高く側扁しています・・・カッポレさんがギンガメアジ属の中では中型と言っても70cmもあれば結構な迫力ですしアジ科の中ではかなり大きな部類ですよね・・・カッポレさんはギンガメアジ属としては額が高く前方に角張りちょっとデコッパチの顔をしていて何とも言えない愛嬌があります・・・身体の色は緑褐色か黒褐色で銀色光沢がやや鈍く全体的に黒っぽいこと等で他のギンガメアジ属の仲間たちと区別ができます・・・カッポレさんの鰭は胸鰭・第二背鰭前端・臀鰭前端が鎌状に伸び尾鰭も大きく鰭の色は全体的に黒いのですが第二背鰭前端部や臀鰭が白く縁取られています。

- カッポレさんには同じギンガメアジ属のカスミアジさんやロウニンアジさんやギンガメアジさん等の仲間がいます・・・カスミアジさんは熱帯・亜熱帯海域に分布する大型のアジさんで地域や個体によってシガテラ毒を持つものがいることからドクヒラアジさん等と呼ばれることもあります・・・カスミアジさんにとっては酷いというか凄いと言うか迷惑な名前ですよね・・・カスミアジさんは通常は60~80cm程度で体は長楕円形で体高が高くやはり側扁しています・・・体側は鈍い銀色光沢のある青緑色でたくさんの小黒点があり第二背鰭・臀鰭・尾鰭が青いので英名Bluefin trevallyと呼ばれています・・・またカスミアジさんの胸鰭・第二背鰭前端・臀鰭前端は鎌状に伸びています。

- ロウニンアジさんは大型のアジさんで成魚は最大全長180cmにも達する事があるそうです・・・上顎のなす角度が鈍く体は側扁して体高が高く小さい目と大きい顎を持つなどアジさんというよりマダイさんに似た顔つきです・・・ロウニンアジさんの身体の色は灰白色~黒で特にオスは全身が黒ずんでいてかなりの迫力があります・・・ロウニンアジさんの各鰭は黒みを帯びていますが尻鰭は白く縁取られ目の周囲には脂瞼が発達しています・・・脂瞼がどのような機能を果たしているのかについては未だ不明ですが視覚を補完するような役割を果たしているとか眼を防御する役割を果たしているとか言われています・・・最後にギンガメアジさんですが全長80~90cmに達し身体は長楕円形で体高が高く側扁しており身体の色は背が暗青緑色で体側から腹は銀白色をしています・・・鰓蓋上部に小黒斑があり眼は口のすぐ上にあって大きく脂瞼も発達していて吻は眼径よりやや長い程度でがっしりしています・・・ギンガメアジさんはよく群れを成して泳いでいますが大きな群れになると青い海に無数の銀色が映える大きな塊は迫力がありますよね。

一風変わった名前のカッポレさん!その名前の由来は?

カッポレさんを釣り上げた時に激しい引きに翻弄される

その様子がまるでかっぽれを踊っているように見える

そこから名付けられたそうですが面白いですね

かっぽれは江戸時代に起源を持つ日本の伝統的な踊り

元々は住吉大社の住吉踊りから派生したもの

滑稽な動きと囃子詞に合わせて踊ります

かっぽれはかっ惚れたという言葉から来ており

これは岡惚れつまり片思いを意味するそうです

この踊りは江戸時代の大道芸として人気があり

明治時代には座敷芸として広まりました

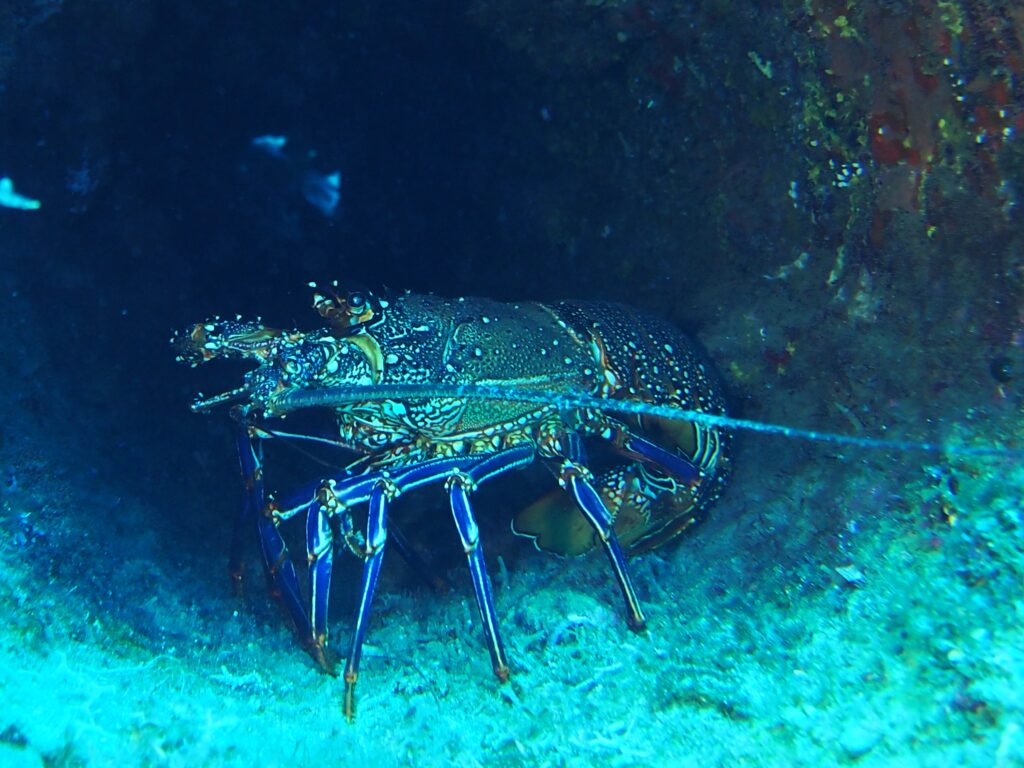

カノコイセエビさんだと思うのですが違いますか?

- イセエビさんというのは現在ではイセエビ属22種とミナミイセエビ属7種の総称で世界中の暖かい海にいてご存知の通り非常に大型になるエビさんです・・・国内ではイセエビさんを代表としてカノコイセエビさんやニシキエビさんなどがいます・・・体型は太い円筒形で全身が暗赤色で棘だらけの頑丈な殻に覆われ触角や歩脚もがっしりしていていかにも強うそうな身体をしています・・・ダイビング中に見かけるとまさにエビの王者様という感じです・・・まれに青色のイセエビさんも存在します・・・第二触角は太く頑丈な殻に覆われていてその根元には発音器があり人間につかまれると関節をギイギイと鳴らして威嚇音を出します・・・腹部の背側には短い毛の生えた横溝があり雌雄を比較するとオスが触角と歩脚が長いのに対してメスは腹肢が大きく一番後ろの歩脚が小さなハサミ脚に変化しています。

- イセエビさんは体長30cm程で1kg近くになることもありますが昼間は岩礁にいて夕方から餌を求めて出歩きます。体型は太い円筒形で全身が暗赤色な頑丈な殻に覆われていて第二触角(太い触角)の根元に発音器があってグググと鳴きます・・・ミナミイセエビさんはオーストラリアやニュージーランドやアフリカ南部に多く生息していて体長は50cmに達するものもあり大物です。発音器はなく腹部の背面に独特の浮き彫りがあり色は伊勢海老に比べ全体的にやや白っぽいそうです・・・ニシキエビさんは九州以南や南西諸島の浅海の岩礁やサンゴ礁域に生息する体長50cmにもなる大型のエビさんで腹部に黒褐色の横帯と黄色い斑があります・・・ゴシキエビさんは本州中部以南や奄美大島や沖縄・八重山諸島などに分布しておりその名の通り頭胸甲に美しい色彩の紋様があり体長は30cmくらいです・・・最後にカノコイセエビさんは房総半島から南に分布し沖縄や小笠原諸島でよく獲れます。体長は約20~30cmくらいで腹部にいわゆる1mmほどの白い水玉の斑点が鹿の子模様に似ていることから名前が付きました。また第一触角(細い触角)が白い斑模様になっています。

- 外洋に面した浅い海の岩礁やサンゴ礁にいますが昼間は岩棚や岩穴の中に潜み夜になるとごそごそと這い出し貝類やウニさんなど色々な小動物を食べます・・・貝などは頑丈な臼状の大顎で殻を豪快に粉砕し中身をむしゃむしゃと食べるそうです・・・イセエビさんの天敵はサメさんやイシダイさんやタコさんなどでそれらの敵に遭遇すると尾を使って後方へ俊敏に飛び退きます・・・いわゆるエビ逃げです・・・またイセエビさんはウツボさんと共生していることがあります・・・これはイセエビさんが天敵のタコさんから守ってもらう反面ウツボさんもタコさんがイセエビさんに釣られて寄ってきたところを食べれるという双利共生になっています・・・また繁殖期のイセエビさんは移動を開始するのですが移動の際に他のイセエビさんの後について列を形成するそうです・・・これは敵から身を守るための行動とみられ最初は数匹ですが徐々に数を増やしていき総勢60匹で列をなすこともあるそうです・・・そんなにたくさんのイセエビさんが列を成して移動する姿はちょっと不気味かもしれません・・・また敵に襲われると最後尾のイセエビが犠牲になることが多いそうでまさに殿を務めているということですね。

クマザサハナムロさんを狙うのはカンパチさん! 2024 小笠原

- 下の写真の青いバックに薄っすらと見える群れはおそらくクマザサハナムロさんの群れだと思うのですがそれを虎視眈々と狙っているのはスズキ目アジ科ブリ属のカンパチさんです・・・きっとこのカンパチさんはお腹が空いているのでしょう「どいつを食べてやろうか?俺様の餌食になりたい奴は誰だ?」とでも言いたげに鋭い目つきで泳いでいます・・・クマザサハナムロさん達もカンパチさんと距離を置きながらいざという時に備えて慎重に泳いでいます・・・カンパチさんの成魚は全長1m前後なのですが中には2m近くにもなるカンパチさんもいるそうです・・・やっぱり大きなお魚さんは貫禄がありますね・・・このカンパチさんもそうですが普段は悠々としていますがいざ獲物を捕らえる時の素早さといったら目を見張るものがあります。

- カンパチさんはアジ科の中では同属のヒラマサさんやブリさんと同じ様にかなり貫禄のある大型種です・・・ダイビング中にこんなのが近くを通ったら御見それしました!参りました!と言いたくなってしまいますよね・・・カンパチさんの身体は写真のとおり長楕円形で前後に長く側扁した体形をしております・・・それからカンパチさんの頭部には頭頂から目を通り上顎に達する黒褐色の帯模様が斜めに走っています・・・この模様がカンパチさんの特徴なのですが幼魚期の頃は斜めに走っているこの帯模様は顕著に現れていますが成魚になると不明瞭になっていきます・・・カンパチさんの体表は光沢のある細かい鱗に覆われ体色は背側が黄褐色~淡紫色で腹側が銀白色をしています・・・その境界の体側には黄色の縦帯がありますが尾鰭下葉先端は白くなっているようです。

- カンパチさんとよく似ていて混同されることもあるヒレナガカンパチさんという方がいらっしゃいます・・・ヒレナガカンパチさんは第二背鰭と臀鰭の前端が和名通り鎌状に長く伸びており第二背鰭は第一背鰭の2倍程度の長さになっています・・・またヒレナガカンパチさんは尾鰭下葉先端が白くならないこととカンパチさんより更に体高が高いことで区別できます・・・その他によく似ているヒラマサさんやブリさんは紡錘形の体型をしていますがカンパチさんよりも体高が低く厚みがありまた目の上の縦帯模様もありませんので区別できます・・・ちなみにヒラマサさんの身はブリさんより脂肪が少なく歯ごたえもあり高級食材として扱われています。

- ブリさんとヒラマサさんは本当によく似ていてカンパチさんのように目の上を通る斜めの縞のようなものがあればわかりやすいのですがその違いは素人目には判断が難しいのです・・・ブリさんもヒラマサさんもどちらの身体の中央には黄色いラインが入っていますがブリさんの黄色いラインが薄いのに対してヒラマサさんの黄色いラインは濃くはっきりしています・・・正面から見た顔はブリさんが丸顔なのに対しヒラマサさんの顔は面長に見えます・・・これはちょっとわかりづらいですよね・・・ブリさんの口元が角ばっているのに対してヒラマサさんは丸みのある形をしていて胸鰭はブリさんが黄色いラインから離れているのに対しヒラマサさんの胸鰭は黄色いラインにかかっています・・・尾鰭はブリさんはカーブが丸いのに対してヒラマサさんは角ばっていて黄色みがあります・・・細かい点に違いがあるようですが海の中で見ているとなかなか判断は難しく一番簡単に見分けられるのは胸鰭の位置で判断するのがいいようです・・・ちなみにハマチさんはブリさんの若い時の呼び名です。

カンパチさんの一番の特徴は眼の上を走る斜めの縞です

これがある事で姿形がよく似ていても差別化できます

差別化できるという事は個の存在感を示せるという事

差別化はその世界ごとで状況は違います

例えば飲食業ならばサービスの質で戦ったり

独自のメニューやレシピを提供したり

高品質で新鮮な食材でアピールしたりします

テクノロジー業界であれば

高度なセキュリティ機能で信頼性をアピールしたり

新技術や新機能を開発し差別化を図ったり

使いやすさやデザインでユーザー満足度を高めたりします

どの業界でも顧客ニーズや市場トレンドを把握する

このことが最重要でそれに応じた差別化戦略が大切です

これを立てることができれば私も成功できるかも!

優しい眼をしたキイロハギさんに癒されます! 2024 小笠原

- サンゴ礁の森で仲良く暮らしている目の覚めるような鮮やかな黄色の体と愛嬌のある可愛らしい顔を持つのはスズキ目ニザダイ科ヒレナガハギ属のキイロハギさんです・・・ニザダイ科のグループは約80種が知られていて美しい体色や模様を持つ種類が多くチョウチョウウオ科やスズメダイ科やベラ科と並んでサンゴ礁を華やかに彩る代表格のお魚さんです・・・下の写真は若者のキイロハギさんだと思うのですが口がカワハギさんの様にとんがっていますね・・・キイロハギさんはハギさんという名前がついていますがスズキ目に属していてよく知られているカワハギさんはフグ目に属しています・・・見てください!それにしてもこのキイロハギさんは優しそうな眼をしていますね。

- キイロハギさんの体長は通常15cm程度ですが中には20cmほどまで成長するものもいます・・・キイロハギさんの体型は側扁していて体高が高く吻が独特な形で突き出しているのが特徴です・・・また背鰭と臀鰭も長く背鰭には棘があります・・・上の写真の方がわかりやすいと思いますがキイロハギさんの体色は各鰭も含めて一様に黄色で色が異なるのは尾柄部の可動棘がわずかに白くなるぐらいです・・・でもほとんど目立ちませんので海の中では黄色一色と思って間違いないです・・・またキイロハギさんはおちびさんの頃は鰭の長さが体の割に長くなっていて下の写真の様に上下に長いひし形の様な姿をしています・・・まだ小さいながらこの頃からキイロハギさんは優しそうな眼をしています。

キイロハギさんは何時も優しい眼をしています

本当の優しさとは?ってよく言われます

それは思いやりや配慮があり一時的ではない行動

言葉だけでなく見返りを求めず無償の行動

誰に対しても公平で相手に深く共感し理解した偽りのない行動

では見かけの優しさとはいったい何でしょうか?

それは見返りや評価を期待した行動

その場限りで持続性がなく表面的な対応にとどまる行動

本心からではなく他人に良く見せるための行動

優しさは他者とのかかわりを豊かにする重要な要素です

よくよく考えた行動が必要になりますね

キイロハギのおちびさんは背びれを広げて威嚇中?

- キイロハギさんはスズキ目ニザダイ科ヒレナガハギ属に属していますが鮮やかな黄色に特徴のある目をしたキイロハギのおちびさん達がサンゴの森でかくれんぼでもしているのか楽しそうに泳ぎまわっています・・・ニザダイ科のお魚さん達は左右に平べったく側扁し高い体高と小さな口を特徴とするグループで熱帯・亜熱帯海域を中心に約80種が知られています・・・ニザダイ科のお魚さん達は美しい体色や模様を持つ種類が多くチョウチョウウオ科やスズメダイ科やベラ科と並んでサンゴ礁を華やかに彩っています・・・その中でもヒレナガハギ属は7種が知られており日本近海からはキイロハギさんの他にゴマハギさんとヒレナガハギさんの合わせて3種が報告されています。

- キイロハギさんの体長は15cm程度で体型は左右に強く側扁していて体高が高く吻が独特な形で突き出していて所謂ひょっとこ顔が特徴です・・・また背ビレと臀ビレも高く基底が長くなっていて体の色は各ヒレも含めて一様に黄色で色が異なるのは尾柄部の可動棘がわずかに白くなるぐらいです・・・キイロハギさんはヒレナガハギさんやゴマハギさんとよく似ているのですが体色が全く異なるために区別は容易です・・・キイロハギさんは浅い海のサンゴ礁や岩礁で暮らしていておちびさん達は群れを作りますが大人になると単独か小さなグループで行動します。

- キイロハギさんは鮮やかな黄色がとても特徴的な魚でヒレを広げると横幅は体長より広いほど丸みを帯びた姿かたちをしています・・・小笠原諸島からは黄色がまだらで白色や黒色が混じった色彩をもつキイロハギさんの色彩異常が報告されているそうです・・・キイロハギさんと姿かたちが似ているゴマハギさんの顔は黄色っぽい明るい褐色をしており尾にかけて暗い色になっていき幼魚には縦縞が見られます・・・同じくヒレナガハギさんの体の色は白色で体側面に黒褐色の太い横帯が数本ありこの横帯の中には更に幅の狭い黄色や青色の横縞が多数見られ尾ビレは黄色く上下の縁が白くなっています・・・ヒレナガハギさんは普段ヒレを立てずに泳いでいますが驚いた時や天敵を威嚇する時に大きく広げられます。

キイロハギさんは海のレモンの様にきれいなのにお惚け顔!

- スズキ目ニザダイ科に属するキイロハギさんの体は平べったくて体高は高く背びれには棘があり吻は独特な形で突き出していてフグ目に属しているカワハギさんの様な口をしています・・・体形はカワハギさんに似ていますが種類が全然違うんですね・・・それにしても口がニューっとしていて文句を言いたげでなんともユニークなキイロハギさんですが各ひれを含め全体がきれいな黄色をしていてきれいですね・・・中には褐色に近いものも見られますがキイロハギさんの尾柄の側面にはひとつの前向きの白い棘がありきれいな黄色の身体に一つのアクセントになっています。

- キイロハギさんの体の大きさはオスの方がメスよりも大きくなる傾向がありますから下の写真のキイロハギさんは前の方がオスですかね・・・このキイロハギさんは岩礁や珊瑚礁などで暮らしていますがキイロハギのおちびさん達は群れを作って泳ぎ回るそうです・・・こんなに海のブルーに映えたきれいな黄色でしかも小さなキイロハギのおちびさんが群れを成してヨチヨチ泳いでいるのを想像するだけで幸せに感じます・・・でも成長するにつれて独り立ちするのか単独や小さなグループで生活するようになるそうです・・・それからキイロハギさんは主に藻類などの植物質をツンツンツンツンと食べていますが底生の小動物も食べます。

コメント