ネジリンボウさんの黄色いお顔とねじねじ模様がキュート!

- スズキ目ハゼ科ネジリンボウ属の人気者ネジリンボウさんは6cm程度の大きさで岩礁やサンゴ礁に続く砂底で暮らしている可愛くてお洒落なハゼさんですがテッポウエビさんと仲良く共生しています・・・そんなネジリンボウさんを横から見ると黒い縞が斜めに走っているので縞々が体をネジの様にぐるぐると繋がっている様に見えます・・・これがネジリンボウさんという名前の理由ですがが実は繋がってはいないのです・・・それからネジリンボウさんは普通ペアで一緒に暮らしていますがたまに近似種で背鰭の長いヒレナガネジリンボウさんと同居していることもあります・・・確かに背鰭が長いこと以外はよく似ているヒレナガネジリンボウさんですが違う種類なのに一緒に住むとは昔は同じ種類だったのかもしれないですね?

- それとネジリンボウさんはいつもテッポエビさんと一緒に仲良く住んでいますがなぜエビさんと一緒に暮らしているのでしょうか?・・・実はエビさんは穴掘りはとても得意なのですが目が良くないため敵が近づいても気が付かず食べられてしまう危険があるのです・・・自然界は弱肉強食ですから仕方のない事ですがそこでエビさんは頭を使いネジリンボウさんと仲良くすることにしたのです・・・潮が動くと流れに向かって穴の入り口でホバリングしながらプランクトンをのんびり食べているネジリンボウさんですが実は穴掘りは苦手でも目はすごくいいのです・・・そんなネジリンボウさんはプランクトンを食べながら常に敵に目を光らせ敵が近づくとネジリンボウさんは尻尾でエビの触覚に触れてエビさんに「危ないやつがいる!!」と警告するのです。

- 目の悪いテッポウエビさんはネジリンボウさんからのシグナルを受けて一目散に巣穴に逃げ込むことができます・・・動きが素早いネジリンボウさんは穴掘りが苦手でもエビさんが作ってくれた巣穴にササっと一緒に隠れることができるのです・・・まさにお互いに利益になっているということです・・・自分の利益だけを考えると結局自分自身を損なう事を知っているネジリンボウさんとテッポエビさんはそれぞれの役割を果たしながら共存共栄しているのです・・・共存共栄それが長きにわたって生き抜く唯一の道であり自分の利益だけに心を奪われた時は自分を戒めながら生き抜いているのです・・・そんな警戒心の強いネジリンボウさんですからダイビング中は不用意に上から覗きこまないようにしなければなりません・・・遠くからでも上から覗きこむとすぐにネジリンボウさんに発見されてしまい穴の中に引っ込んで隠れてしまいます・・・いったん巣穴に隠れてしまうとなかなか出てきてくれませんから遠くから着底して砂の巻き上げに注意しながらネジリンボウさんの後ろ手前からそ〜っと近づいていきます・・・それからゆっくり回り込んでネジリンボウさんの顔を拝みましょう!

- ニシキテッポウエビさんなどと仲良く暮らしているネジリンボウさんは通常ペアで流れてくる方向に顔を向け仲良くホバリングしながらプランクトンなどを食べていますがネジリンボウさんのペアの雌雄判別は第一背鰭の長さで判別ができます・・・長い背鰭の方がオスなのでペアで泳いでいると比較できわかりやすいのですが一匹だけしか姿が見えない時はオスなのかメスなのかよくわかりませんね?・・・でもメスとオスを比較するとオスの方がとても臆病で先に穴の中へさっさと逃げ込んでしまうのでおそらく残っているこのネジリンボウさんは女は度胸のメスですかね?・・・先ほどのヒレナガネジリンボウさんと同居しているというネジリンボウさんはもしかしたら妙に鰭の長いオスのネジリンボウさんだと勘違いしているのかもしれないですね?

ネズスズメダイさんの幼魚?子供と大人の違いって!(改)セブ

- ネズスズメダイさんは大人になると青みを帯びたほぼ灰色一色でちょっと地味な感じというかいい意味で落ち着いた大人を感じさせるシックな色合いです・・・でも幼魚のころは口から眼の上方を通り背びれ基部にまで達する鮮やかな太めの青い線が地の黒色に映えてとてもきれいないネズスズメダイさんです・・・スズメダイさんにありがちなことなのですが大人と子供では全然雰囲気が違うネズスズメダイさんで下の写真の様に子供の頃は体の半分は白っぽくてそのグラデーションが素晴らしい大変美しくキラキラしたお魚さんです・・・ネズスズメダイさんはとても警戒心が強くて近づくとすぐに穴に隠れてしまいますが今回は逃げることなくおとなしく撮影させてくれました。

- 「スズメ」というかわいい名前がついていますのでおとなしいお魚さんかと思いきや大人のスズメダイさん達は残念ながら結構気の強いお魚さんたちです・・・縄張り意識の強いスズメダイさん達は縄張りに入ってきた他のお魚さん達をチャチャっと追いかけまわしたりダイバーに対しても果敢にツンツンしてきたりします・・・子供の頃はこんなにかわいかったのに大人になると君も姿を変えてツンツン攻撃してくるのね~!!・・・このツンツンがスズメのチュンチュンに似てるからスズメダイと呼ばれているのかな?

ネッタイミノカサゴさん、家族でお出かけ?(改)与那国

- ネッタイミノカサゴさんは胸ビレの「膜」が先端まで伸びてなくて青や黒の斑紋があり軟条は一様に赤色または白色になっています・・・なぜひも状のひれになっているのかわかりませんがこんなにひも状だと推進力はあまり期待できないですよね・・・よく似たミズヒキミノカサゴさんはこの軟条に赤色から褐色の縞模様がありますからネッタイミノカサゴさんと区別がつきます・・・ネッタイミノカサゴさんの眼上の皮弁は長めで縞模様がありますがちょっとユニークな形をしていてこれだけ伸びていると邪魔にならないのでしょうか?・・・それから他のミノカサゴさんと同様ネッタイミノカサゴさんもご多分に漏れず背びれを中心に毒を持っていますので気を付けましょう!・・・ネッタイミノカサゴさんは夜行性で日中は物陰に隠れてユラユラしてのんびり過ごしていますが夜になるとエビやカニを食べに出かけていきます。

- 上の写真の3匹のネッタイミノカサゴさんですが前方の2匹は仲良く手をつないでいる兄弟で後方の1匹はそれをやさしく見守っている母親ですかね・・・ミノカサゴさんは種類も多くよく似ていて見分けがつきにくいのでいつも困っています・・・キミオコゼさんとの違い:ネッタイミノカサゴさんには口に3本の皮弁があり眼の上の皮弁には横縞模様があります・・・胸ビレの「膜」に斑紋がないキミオコゼさんに対しネッタイミノカサゴさんの背びれの膜に黒褐色の縞が背びれ・臀びれ・尾びれの軟条に小暗褐色斑が胸びれ基部のひれ膜に黒斑があります・・・ミズヒキミノカサゴさんとの違い:外見上は胸びれの軟条に縞模様があるかどうかでミズヒキミノカサゴさんには赤~褐色の縞模様があります。

時間に余裕を持ってリラックスするネムリブカさんは凄い能力!

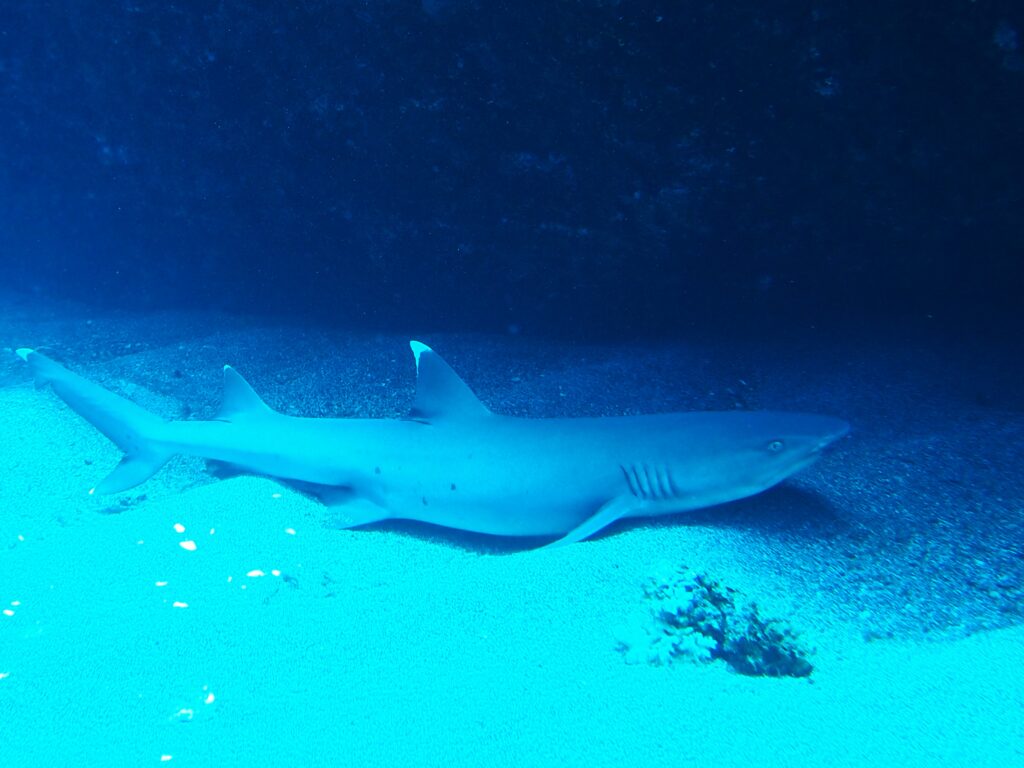

- 小笠原のマグロ穴でマグロさんの群れを見に来たのですがふと下を見るとサメさんらしき影が見えました・・・降下して近づいてみるとメジロザメ目メジロザメ科ネムリブカ属のネムリブカさんではないですか!・・・ネムリブカさんは小型で最大でも1.6m程度しかなく体は細目で管状の前鼻弁と猫の眼の様な垂直の瞳孔を持ち背鰭と尾鰭の先端が白くなっているのが特徴です・・・ネムリブカさんはメジロザメ類には珍しく泳がなくても呼吸することができるため日中は洞窟内で休んでいて夜になると集団で岩やサンゴの隙間を這い進んで甲殻類やタコさんなどを探して食べるのです・・・きっと住めば都と思っているネムリブカさんは自分の棲家をあまり移動せず長距離を放浪することも滅多にないそうで数年間に渡って同じ場所で休息しながら生活しているそうです。

- 小笠原の父島から約50キロ離れたマグロ穴はケータ(聟島)列島の最南端にある嫁島という島にあります・・・このマグロ穴というスポットは世界にも類をみない絶景スポットでダイナミックな地形と大型の回遊魚やサメさんなどが見られるスポットなのです・・・マグロ穴はその名前の通りイソマグロさんが見られるポイントなのですがその数は多い時には100匹以上にもなるそうです・・・イソマグロさんは大きいものは1m以上にもなりこの穴の中をぐるぐると泳ぎまわる様子はまさに圧巻で海中の絶景と言えます・・・ここでイソマグロさんが見られるのは繁殖の時期といわれ5月頃から9月頃までがシーズンですがイソマグロさんは日中の明るい場所を避けて暗い所に集まるので天気が悪いと外に出ている場合もあるそうです・・・このポイントではシロワニさんやウメイロモドキさんやクマササハナムロさんの群れそしてイルカさんなどが見られる場合もあります。

- 小笠原ではダイビングは勿論ですがシュノーケリングでも気軽に美しいサンゴ礁や色とりどりのお魚さん達を間近で観察できます・・・たまにダイビング中にもお目にかかれますがイルカウォッチングのボートツアーに参加すれば野生のイルカさんを観察することもできますしその他にも穏やかな海でのカヤック体験もできリラックスしながら静かな入り江や洞窟を探検して自然を楽しむこともできます・・・また暑さには気を付けなければなりませんが島の高台からの眺めは絶景で海と空の美しいコントラストを楽しめるハイキングなどもでき小笠原には多くの珍しい鳥類が生息しておりバードウォッチングも人気のアクティビティとなっています・・・夜には満天の星空や流れ星を眺めることもできますし翼を広げると80~90cmにもなるオガサワラオオコウモリさんという固有種を見る事もできます。

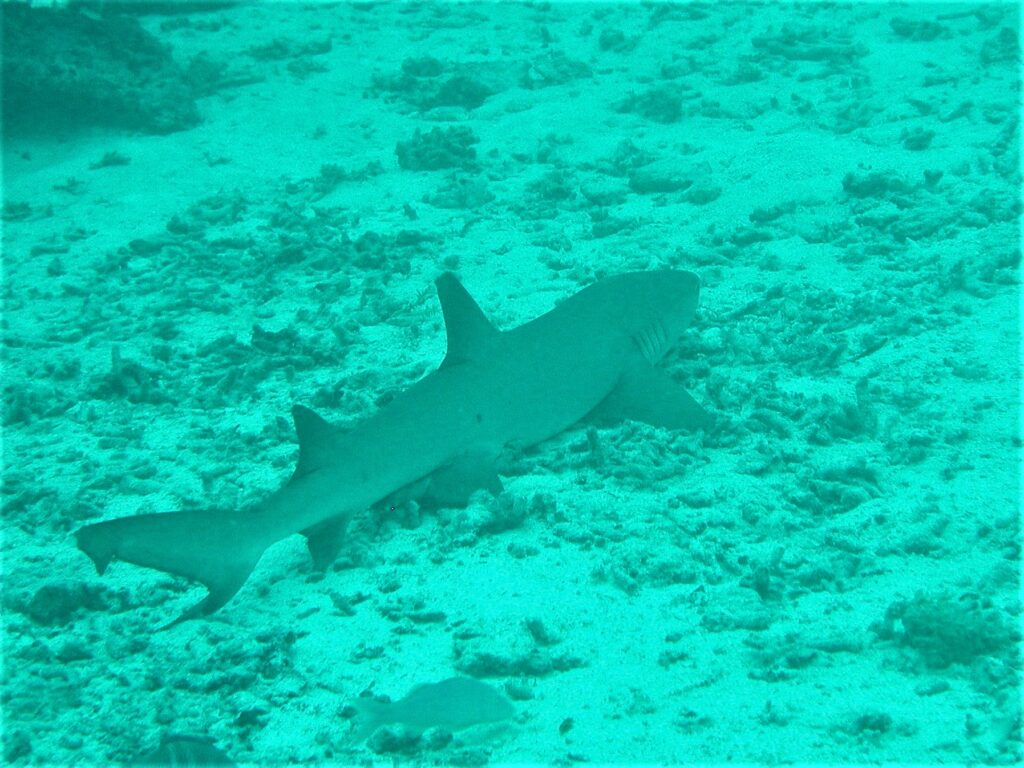

- ネムリブカさんはメジロザメさんの仲間なので獰猛で大きいというイメージがありますが比較的おとなしく小型で細い体をしています・・・また下の写真は遠くからなのでわかりませんが近くで見ると猫のような愛らしい表情をしていますし泳がなくとも呼吸することができるネムリブカさんは洞窟内でゆっくりと休んで寛いでいる事が多いのですがこのネムリブカさん達は昼間なのに結構積極的に泳ぎ回っています・・・おいしそうなエサでも見つけて興奮して泳ぎ回っているのでしょうか?・・・まさか我々をエサと見込んで興奮しているのではないですよね!・・・ネムリブカさん!そんなことはないですよね!・・・住処をあまり変えないネムリブカさんは引っ越しが嫌いなのか旅行が嫌いなのかわかりませんが旅に出るといろいろ新たな発見があって楽しいと思いますよ!

- またネムリブカさんは卵胎生で知られていて2年毎に1-6匹の仔を産み妊娠期間は10-13ヶ月くらいだそうです・・・確かにこのペースで子育てをしていたら引っ越しどころではないかもしれません・・・ネムリブカさんは第一背鰭と尾鰭上葉の先端は明るい白になっていますが第二背鰭と尾鰭下葉も同様に白くなることがあります・・・ツマグロさんやオグロメジロザメさんと並びインド太平洋のサンゴ礁で最もよく見られるサメさんの仲間ですがネムリブカさんはツマグロさんのように非常に浅い浅瀬に進出することもなければオグロメジロザメさんのように礁の外縁に進出することもありません・・・ちなみにツマグロさんもメジロザメ科に属するサメさんですが主に浅瀬に生息し鰭の先端に黒い模様を持つことが特徴で全長1.6m程度になり一般的には非常に狭い領域で生活し長距離を放浪することは滅多にありません・・・オグロメジロザメさんもメジロザメ科に属するサメさんでドロップオフ周辺に多く典型的なメジロザメ類の体型をしていて幅広く丸い吻・大きな眼を持ち第一背鰭を除いた全ての鰭に黒い模様を持つことと2基の背鰭の間に隆起線がないことで他種と区別できます。

- 小笠原の岩陰で気持ちよさそうな白い砂地にネムリブカさんが鎮座していましたが典型的なサメの風貌をしていてスタイルもかっこ良く無駄がないというかシュッとしているというかさすが長年生き続けてきたサメさんの一族です・・・サメさんと言ってもご存じの通りネムリブカさんの性格は非常におとなしく人間側から刺激を与えない限りは攻撃してくる可能性はほとんどありませんがただし驚いた拍子に人間を噛み付いた例が全くないわけではありませんし歯は鋭いので無意味に近づくことはやめましょう・・・ネムリブカさんは背鰭と尾鰭の先端が白くなっているという特徴からホワイトチップシャークとも呼ばれていますが下の写真ではよくわからないですがネムリブカさんと呼ばれるより英名のWhitetip reef sharkの方がかっこいいかな?

- 夜行性のネムリブカさんは夜に岩やサンゴの隙間に這い進んで岩の隙間に潜む甲殻類やタコや硬骨魚などを食べますが岩陰の隙間のエサを食べやすくするためなのかネムリブカさんの顔の部分は細長くなってます・・・またどうして引越が嫌いなのかよくわかりませんが棲家をあまり移動せず数年間に渡って同じ場所で休息するので一度見つけると比較的出会いやすいのがネムリブカさんです・・・そんなネムリブカさんですが多くの魚は常に泳ぎ続けて口に水を取り入れて鰓呼吸をして酸素のある状態を作りますがネムリブカさんは泳がなくても呼吸ができるように鰓が発達している凄いサメさんなのです・・・泳ぎ続けないと生きていけないと言うとマグロさんが有名ですがこのネムリブカさんはサメさんの中でも画期的な鰓の持ち主なので泳ぎ続けなくてもよくその為体力消耗も少なく動かないからお腹も減らないのかもしれませんね?

- サンゴの下を覗いてみると居ました居ましたサンゴの隙間に上手に隠れていたネムリブカさんを発見しました・・・これはチャンスと思い写真を撮ろうとしたのですが私の腕では残念ながら手前のサンゴにピントが合ってしまってどうしても肝心のネムリブカさんにピンとが合わずボケボケです・・・ネムリブカさんも「ここに隠れていると俺様を撮るのは難しいだろう!」といじわるそうな眼付きでこちらを眺めているようです・・・潜っているとよくこんな隙間に潜んでいるネムリブカさんを見かけるのですが光も届かないしなかなか撮影するのが難しいでもう少し腕を磨いて再チャレンジいたします・・・実際に触ったことは無いのですがサメさんの体は頭から尾に向けてなでると滑らかで逆に尾から頭に向けてなでるとザラザラしています・・・サメの鱗は細い突起とV字型の溝が付いた鋭い歯の様でそれが頭から尾鰭へ向かって整然と並んでいてこれをリブレットと呼び水中で発生する乱流を防ぎその結果少ないエネルギーで素早く泳ぐことができるのです。

- サメ肌と呼ばれるこの構造は摩擦抵抗を減少させ水着にも活用されていますがその他に鮫皮おろしで作るわさびは金属おろしと違い何故か全く味が違うらしいです・・・ちなみにザラザラとした鮫皮は人間の歯と同じ固いエナメル質でできていてわさびを『の』の字を書くようにおろしていくと徐々に空気を含みふわっとしてくるそうです・・・このおろしわさびはきめ細やかでとってもクリーミーになるそうですがあのツンと来る感じと香りが大好きな私にはたまらない味わいですね・・・通常水深8~40m位の浅い海の珊瑚礁の中を住処としていますが稀に水深300mを超える深海でも見かける事があるそうでいったいそのネムリブカさんに何があったのでしょうか?・・・一人暗くて深い海の底で誰にも邪魔されず静かに考え事でもしたかったのでしょうか?・・・ネムリブカさんにも人知れず悩み事ぐらいいありますよね。

- ネムリブカさんの口の部分には写真のような2本の髭が見られますが派手でもなく若干控え目な髭でかわいいです・・・この写真のネムリブカさんは右の鰭をくねんと曲げて挨拶をしてくれている様で愛嬌がありますね・・・ネムリブカさんは群れを作る事が多くしかも定住性で僅か数平方キロの範囲を定期的に泳ぎ回っていますがサメさんと言うと世界中を我が物顔で泳ぎ回っているといった印象でしたがいろいろな性格があるんですね・・・この正面からの顔は無理して歯を食いしばっている子供の様でかわいいですし目のところもちょっと出っ張っていておどけているようです・・・ネムリブカさんは5年位で成魚となりますが寿命は大体25年ほどだそうです・・・これはサメさんの中では長寿なのかな?・・・いつもゴロゴロと寝転んで寛いでいるというイメージのネムリブカさんですが猫のような目と口の所に2本の髭があるのでまるで居間でゴロゴロ日向ぼっこをする猫のようです。

- ネムリブカさんの「フカ」は「鱶」と書きお腹の中で子を養っているお魚さんという意味だそうでネムリブカさんは卵を産まず胎児を育てる胎生のサメさんなのです・・・ダイビング中に最も見る機会の多いサメの一種のネムリブカさんですが下の写真では「せっかく寝ているのに何で邪魔するの!眠たいんだからもう少し静かに寝かせて!」とネムリブカさんが拗ねているようです・・・実はネムリブカさんは商業目的で乱獲されたため数が減ってしまい準絶滅危惧種に指定されていてしかも2年に1回の繁殖期で生涯平均12匹しか出産せず魚類の中では決して多くないので繁殖が追い付いていないと言うのが現状の様です・・・またサンゴ礁などネムリブカさんの生息地の減少など環境の変化も大きな影響を与えているようで人間のエゴで絶滅してしまわない様に真剣に対応しなければなりません!

- 上の写真はネムリブカさんをバックにビシっとポーズを決めているのはスズキ目テンジクダイ科のミナミフトスジイシモチさんです・・・「どうだい?灰色で地味な色のネムリブカさんをバックに写真を撮ると僕のこの綺麗なストライプが映えるだろ?」とでも言いたげなミナミフトスジイシモチさんです・・・テンジクダイ科のお魚さんは尾鰭の付け根に黒の斑点があるものが多いのですがミナミフトスジイシモチさんは尾鰭の付け根に斑点がないのが特徴です・・・またミナミフトスジイシモチさんは黄色と黒のストライプがとても美しいお魚さんですが黒の線の方が太いのも一つの特徴でフトスジの名前はこの黒い線が太いところから来ているそうです・・・それにしてもネムリブカさんのめんどくさそうな態度とそれをバックに黄色のストライプが妙に映えているミナミフトスジイシモチさんのポーズとの対比が面白い一枚でした。

- フカさんという名前は大型のサメさんのことを指しているそうで昔はサメさんの表現が地域によって異なっており関東より北では「サメ」という表現をし関西より南では「フカ」という表現をしていたとも言われています・・・サメさんはエイさんと非常に近い関係にありますがエイさんとサメさんの違いは鰓が下側にあるのがエイさんで側面にあるのがサメさんと区別されているようでわかりやすい区別の仕方ですがそんな区別の仕方なんだと思う次第です・・・ダイビング中にネムリブカさんを見つけた時はいつも岩陰で眠っていたり砂底でゴロゴロとしているばかりなので怠け者のサメさんかと思っていたのですが鰓の発達など意外と凄いスーパーサメさんなのです・・・怠惰は心の眠りなのだから疲れた時はゆっくり怠惰をむさぼるのもいいかも・・・怠惰は穏やかな無力から生まれるものだが何もしないことは実は一番難しい事でもある・・・穏やかに怠惰をむさぼりながら今後の人生の使い道を熟考しよう・・・誰しも一度しゃがまないと飛び上がれないのだから。

コメント