オオイソバナさんを愛でるタテジマヘビギンポさん(改)

- サンゴさんって見た感じゴツゴツしていて石みたいに見えますがもちろん生き物であり動物です・・・でも生きているサンゴさんの本体はポリプと呼ばれている小さなもので石みたいにゴツゴツしている所はポリプが住んでいるいわゆる家にあたるものです・・・サンゴさんは種類が違うと見た目が大きく違った個性のある家をそれぞれ作ります・・・テーブルの様な家や木の枝の様な家また丸いボールや平べったい家など種類も様々でそこに住んでいるお魚さん達も好みがそれぞれ違うようです・・・人間も一軒家がいいのかマンションがいいのか田舎がいいのか都会がいいのかいろいろですもんね。

- 本体であるポリプさんは手の指ような触手を使って流れてくる小さなプランクトンなどを捕まえて食べていますが実はポリプさんが生きていくにはそれだけでは足りません・・・動けないサンゴさんは「褐虫藻」を家の中で飼って「褐虫藻」から足りない栄養をもらっているのです・・・いわゆるポリプさんは家庭菜園をしてお腹が空いた時にそれを食べて生き延びているという事です・・・褐虫藻がいなくなったサンゴさんは色がなくなり真っ白になってしまいます・・・これがいわゆるサンゴさんの白化現象です・・・水温が高くなると何らかの原因で褐虫藻がサンゴさんからいなくなってしまい結果食料が尽きてサンゴさんはお腹が空き過ぎて死んでしまうのです。

- この写真のサンゴさんはオオイソバナさんだと思いますが細い枝には小さなポリプがたくさんついて元気に生きているようです・・・大きな幹の上でスズキ目ヘビギンポ科のタテジマヘビギンポさんがのんびりと休憩しています・・・タテジマヘビギンポさんもオオイソバナさんの綺麗な枝ぶりを愛でながら「今年も綺麗に咲いたなあ!やっぱりポリプさんが元気だと嬉しいなあ」って言っているようです・・・ちなみにタテジマヘビギンポさんにも自分の好きな場所があるようで驚くとサッとその場からいなくなるのですが直ぐに元の所に戻ってきます・・・やっぱりタテジマヘビギンポさんにも好みがそれぞれあって「私はここの場所から眺める景色が好きなんだ」というのがあるんですね。

オオモンハタさんは目の周りまでお洒落してる!(改)

- オオモンハタさんの頭は他のハタさんより少しほっそりとスマートなスタイルでひれや体には黄褐色から褐色の円い斑点が密に分布しています・・・淡色のお洒落な網目模様が美しいオオモンハタさんですが色や模様に個体差があるので他のハタさんとの区別が結構難しいです・・・この写真ではわかりませんがオオモンハタさんの尾びれの先は白いふち取りになっています・・・ここがオオモンハタさんによく似たホウセキハタさんと見分ける大きなポイントになっています・・・ホウセキハタさんの身体の色は全体的に赤~茶褐色の見た目をしており茶褐色の斑点が体全体に密に並び網目模様になっています・・・尾ビレが丸く白く縁取られないものはホウセキハタさんであることが多いようです・・・またオオモンハタさんは尾びれが湾入していますがホウセキハタさんの尾びれは丸くなっているのも違いです・・・この写真では尾びれが見えないのでもしかしたらホウセキハタさんだったりして?

- 実はオオモンハタさんの幼魚には縞模様があってかわいいのですが身体の円斑は成長とともに相対的に小さくなって数が増えるので見た目が大きく変わってきます・・・子供の頃はシマシマ模様に大きな斑点の服を着てるだなんて子供っぽくていいですね・・・オオモンハタさんは最大で50センチ・2kgほどまで成長しますが標準サイズは35センチ〜40センチで1kg前後の小型のハタさんです・・・大きな口に分厚い唇なのですが眼の周りにも小さな斑点模様を施したつぶらな瞳がアンバランスでかわいいオオモンハタさんです・・・オオモンハタさんの名前はそっくりのホウセキハタさんと区別するためにつけられた呼び名でオオモンハタさんの網目状の斑紋がホウセキハタさんの斑紋より大きかったので大紋ハタさんになったそうです・・・上の写真のハタさんは身体の斑紋が大きめなのでやっぱりオオモンハタさんですかね。

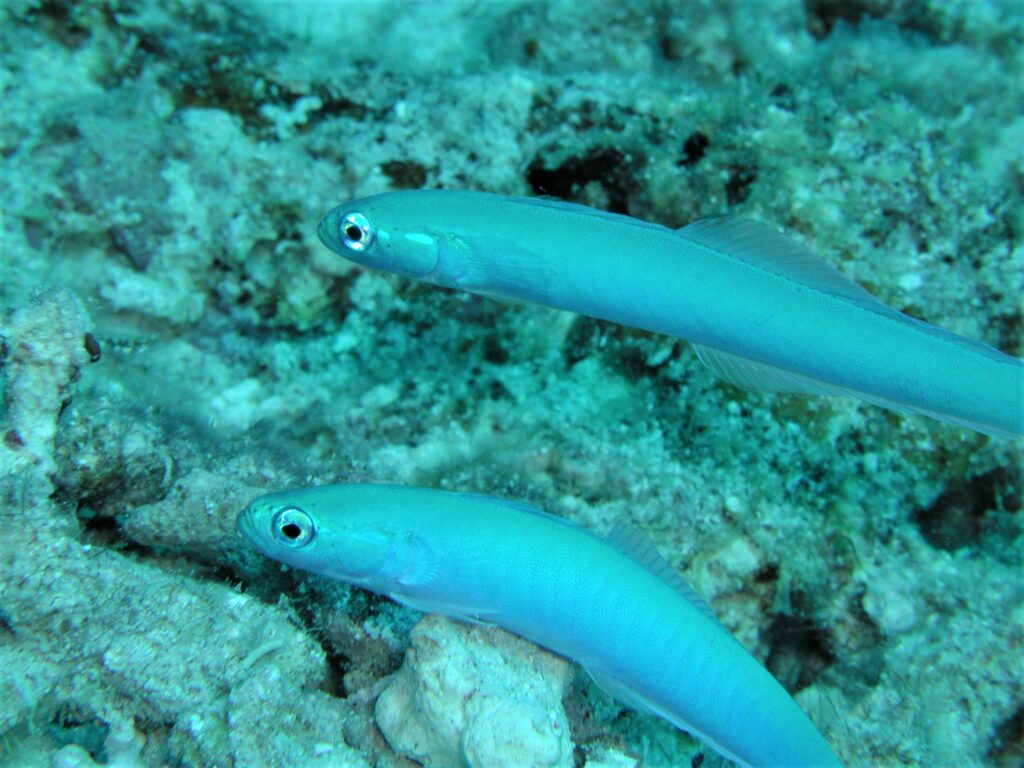

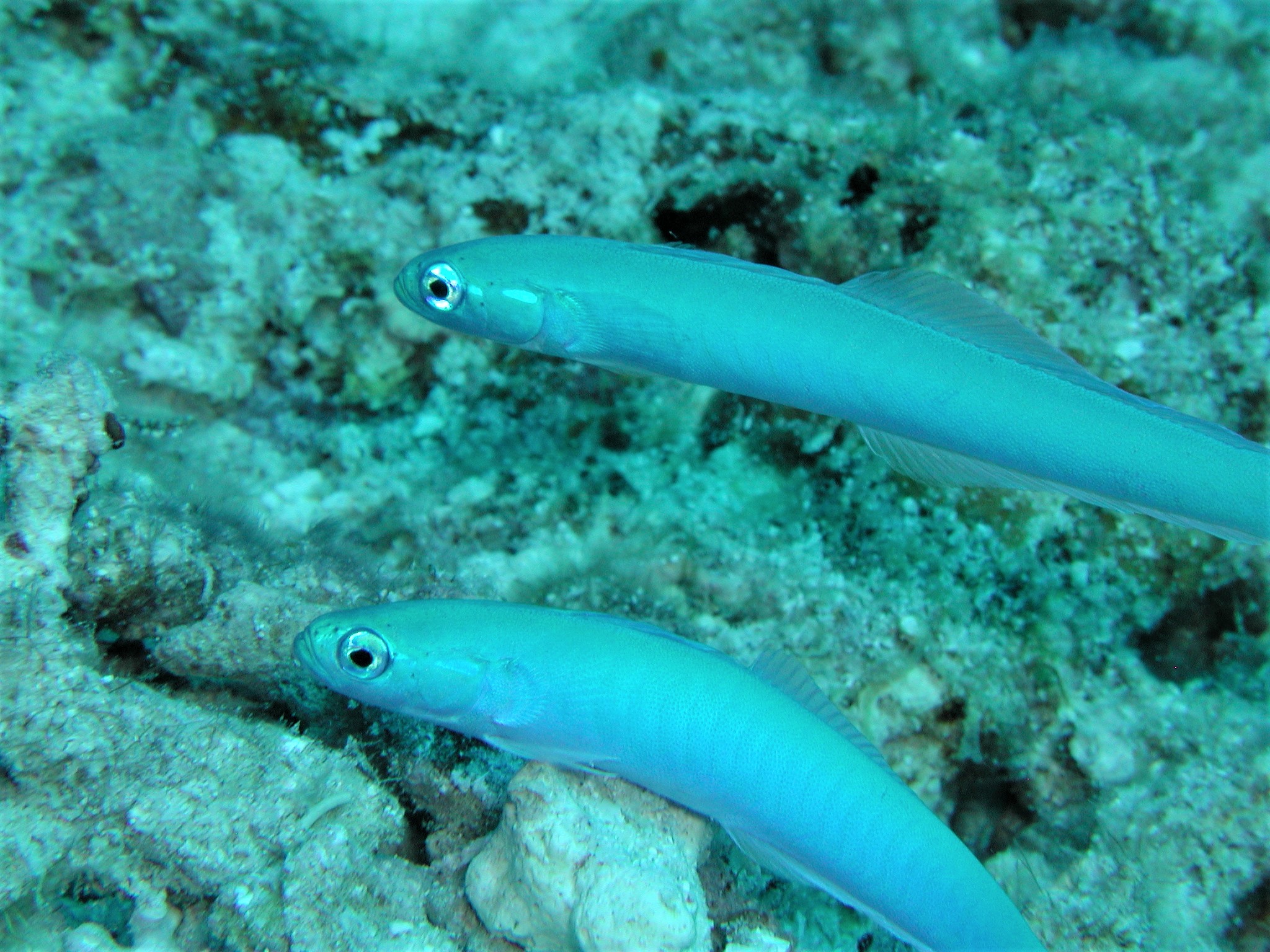

オグロクロユリハゼさんの神経質そうな顔!(改)

- ハタタテハゼさんがいるようなところで見かけるスズキ目クロユリハゼ科のオグロクロユリハゼさんはみごとに綺麗な青色の体をしており写真の様にたいていペアで仲良くホバリングをしております・・・写真の下に写っているオグロクロユリハゼさんはのんびり顔ですが上のオグロクロユリハゼさんはいかにも神経質そうな目をしています・・・オグロクロユリハゼさんは同じ属のイトマンクロユリハゼさんやゼブラハゼさんと比べると体高が低く細長く体側には横帯などがありません・・・ハナハゼにも似ていますがオグロクロユリハゼさんは尾鰭の鰭条は伸びてなく尾鰭の中央部に黒い点があることが特徴になっています・・・でもこの写真では尾の部分が見えないのでわかりませんね・・・オグロクロユリハゼさんの体色はゼブラハゼさんやイトマンクロユリハゼさんやハナハゼさんなどよりも鮮やかな青色をしています。

- ちなみにイトマンクロユリハゼさんは胸鰭の付け根に黒い線があり一つ目の背鰭と二つ目の背鰭が分かれています・・・ハナハゼさんの特徴は尾鰭軟条が糸状に長くのびていることで体色は透明な青色で腹部はやや紫がかっています・・・ゼブラハゼさんは体の色は緑色から灰色ですが体側にある多数の横帯が明瞭で尾鰭の形状は普通の形で尾鰭には模様もありません・・・オグロクロユリハゼさんはたいへん臆病なハゼさんで写真を撮ろうとしてもなかなか近くに寄らせてくれず危険を感じるとあっと言う間に巣穴に飛び込んでしまいます・・・せっかく写真を撮ろうと思ったのにということが多々あるのですがいつもペアでいるオグロクロユリハゼさんをびっくりさせないようにそーっと近づいてチャンスがあれば撮影してみてください。

オシャレカクレエビさんは名前負け?(改)

- オシャレカクレエビさんは透明な体で周りに馴染んでいるのでがら場の砂の上にいると何処に居るのかよくわからなくなります・・・もう少し派手な色が何処かにあると目立つのですがそんなこともなくとても奥ゆかしいオシャレカクレエビさんです・・・はさみ脚は二の腕の部分が細くてものすごく長いので目立たず体から随分離れたところに突然大きなハサミがあるという感じがします・・・先端は橙色に彩られ先端から見て一つ目の節は黄色くそれ以後は暗色の斑紋がささやかながらあります・・・顔周りには白線が入り体には赤茶色の縦線があって下の写真はそれぞれの特徴がわかりやすく表れていますが清楚なお洒落というイメージですね。

- オシャレカクレエビさんにはお洒落という名前が付いているのに他のエビさんと比べるとやや地味な感じがします・・・でも派手さはないですがこの地味さの中でのちょっとした色使いがかえってお洒落ということなんですかね・・・この写真のオシャレカクレエビさんはちょっとバルタン星人に似ていませんか?・・・オシャレカクレエビさんは岩場の下に空いたがれきの隙間などに生息していてよくペアで見られます・・・南方種になるエビさんなので夏以降によく見られますよ・・・何度も言いますがオシャレカクレエビさんは体の下が白いと本当に目立たないエビさんなのでカクレエビさんという名前は納得できるのですが・・・まだまだ人生経験が足りないせいかお洒落いう名前がしっくりこない私でした・・・オシャレカクレエビさん何度も何度もすみません。

オニオコゼさんの顎髭がすごく立派でワイルドです!(改)

- 下のオニオコゼさんは最初写真を見た時エンマゴチさんかなと思ったのですが目がエンマゴチさんとちょっと違うし・・・近接過ぎて何を撮ったのかよくわかりませんでした・・・遠景も一枚撮らないと迷ってしまいますね・・・オニオコゼさんの体の色は褐色系が多いのですが色彩変異に富んでいて私は見たことはないですがオレンジ色の珍しい種類もあるそうです・・・オニオコゼさんの口は上向きについていて底に潜んでいいるオニオコゼさんは身体の上を通ったお魚さんにバクっとこの大きな口で行くんですね・・・怖いですね・・・下のオニオコゼさんは私の方をじっと見ていますがまさか私を狙っているのではないですよね。

- オニオコゼさんの体長は20cm程度でもっと大きくなることもありますが体の表面は他のカサゴ類と同様にいぼ状・房状の突起が発達し皮膚が剥がれているようにも見えます・・・立派なあごひげというかもじゃもじゃというか突起がいっぱいあります・・・こんなにもじゃもじゃ髭が生えていても剃りたくはならないんですね・・・昼間は砂に潜り主に夜間に活動する夜行性のお魚さんで岩場や砂場に潜んで寄ってきた甲殻類や小魚等をバクっと捕食する肉食性のオニオコゼさんです・・・ご存じの通りオニオコゼさんの背ビレの棘には猛毒があるので決して触らないように注意が必要です・・・オニオコゼさんには大変申し訳ないのですが醜悪な見た目であることを山の神が好んだという言い伝えがありオニオコゼさんを祈願のお供え物として使用されていたという言い伝えもあります。

恐怖!オニダルマオコゼさんがこんなところに!!(改)

- カサゴ目フサカサゴ科またはオニオコゼ科のオニダルマオコゼさんは体長が約40センチほどで全身がボコボコとしたコブ状になっており岩礁や砂などに擬態しているため海の中でその姿を発見しずらいお魚さんなのです・・・オニダルマオコゼさんは背鰭の棘条からストナストキシンと呼ばれる強力な毒を分泌するため非常に危険な魚類として知られていますがこの毒はハブ毒の30倍とも言われる非常に高い毒性を持っています。・・・オニダルマオコゼさんは浮袋を持たない底生魚で海底で動かずじっと獲物を待っているため浅瀬で気づかずにオニダルマオコゼさんを踏んでしまいその結果発熱や呼吸困難や痙攣を起こして死亡するという事故も起こっています。

- オニダルマオコゼさんの毒が大変危険な事はわかっていても擬態しているオニダルマオコゼさんにうっかり触ってしまったり踏みつけて刺される事も考えられます・・・もしそうなってしまったら毒が回って動けなくなって溺れてしまわないようにまずは海から上がりましょう・・・海から上がったら真水で傷口をよく洗い傷口にオニダルマオコゼの棘が残っていないか確認しもし残っていたら必ず取り除きましょう・・・そしてオニダルマオコゼさんの毒はタンパク性の毒であるため刺された場所を45度以上のお湯で温めましょう・・・以上の応急処置をして可能な限り早急に医療機関で受診しましょう・・・それにしても上手に擬態しているので発見しづらいお魚さんですよね・・・この時も「ん!何かいる」っと気が付いたからいいものの気が付かづに踏んだり手をついたりしたらと思うとぞっとしますね・・・写真の様に怖い顔をして岩の隙間に潜んでいますので最大限気を付けましょう!

オニハタタテダイさんとヘラヤガラさんの関係は?(改)

- スズキ目チョウチョウウオ科のハタタテダイさんは全長が25cm程度あり長く伸びた背鰭が特徴でごく稀にこの長く伸びた背鰭が2又に分かれた個体もいるそうです・・・私は2又に分かれたハタタテダイさんを見たことないのでどんな感じなのか一度見てみたいものですね・・・ハタタテダイさんは白地の体に2本の太い黒色帯が走り背鰭の後半部・胸鰭・尾鰭は黄色くなっています・・・ハタタテダイさんを海で見かけるとついつい撮影したくなるカラフルで綺麗なお魚さんです・・・ハタタテダイさんによく似たお魚さんでツノダシさんがいますがツノダシさんはハタタテダイさんの仲間ではなくチョウチョウウオ科でもありません・・・ツノダシさんはニザダイさんに近い仲間でスズキ目ツノダシ科になりますがツノダシさんは本当にハタタテダイさんにソックリなのです・・・見分け方はハタタテダイさんは眼がクリクリして尾鰭は黄色なのですがツノダシさんの尾鰭は黒で眼は目立たず口元はかなり突出していて口の上にオレンジ色の模様があります・・・あれ?頭頂部はわずかにつき出た突起があるし眼を通る帯は眼の下まで突き抜けているしもしかしてハタタテダイさんじゃなくてオニハタタテダイさん?

- トゲウオ目ヘラヤガラ科のヘラヤガラさんは温暖な海のサンゴ礁や岩礁に住んでいて小魚や甲殻類を食べています・・・ヘラヤガラ科の仲間は左右に平たく側扁した細長い体型をしていて最大で全長80cmほどにまで成長します・・・吻は筒状に伸びていて下顎の先端には肉質のヒゲが存在します・・・何かおじさんぽくってとぼけた感じが可愛い気がします・・・ちなみに肛門はこれだけ身体が細長いと何処にあるかよくわかりませんが腹鰭よりもかなり後方に位置するそうです・・・またヘラヤガラさんは他の中~大型魚類に寄り添って泳ぐ習性がある事が知られていてます・・・今回はあまり大きなお魚さんとは言えませんがハタタテダイさんに寄り添ってたのかな?・・・ヘラヤガラさんはなぜか斜め向きあるいは逆さまといった特異な姿勢のまま漂っている事が多いです・・・またヘラヤガラさんの身体の色は個体差があり海藻などに擬態して変化させることもできるそうです・・・つまり泳ぎ方もそうですが海藻などに擬態することでうまく隠れながら獲物を狙っているという事なのです。

コメント