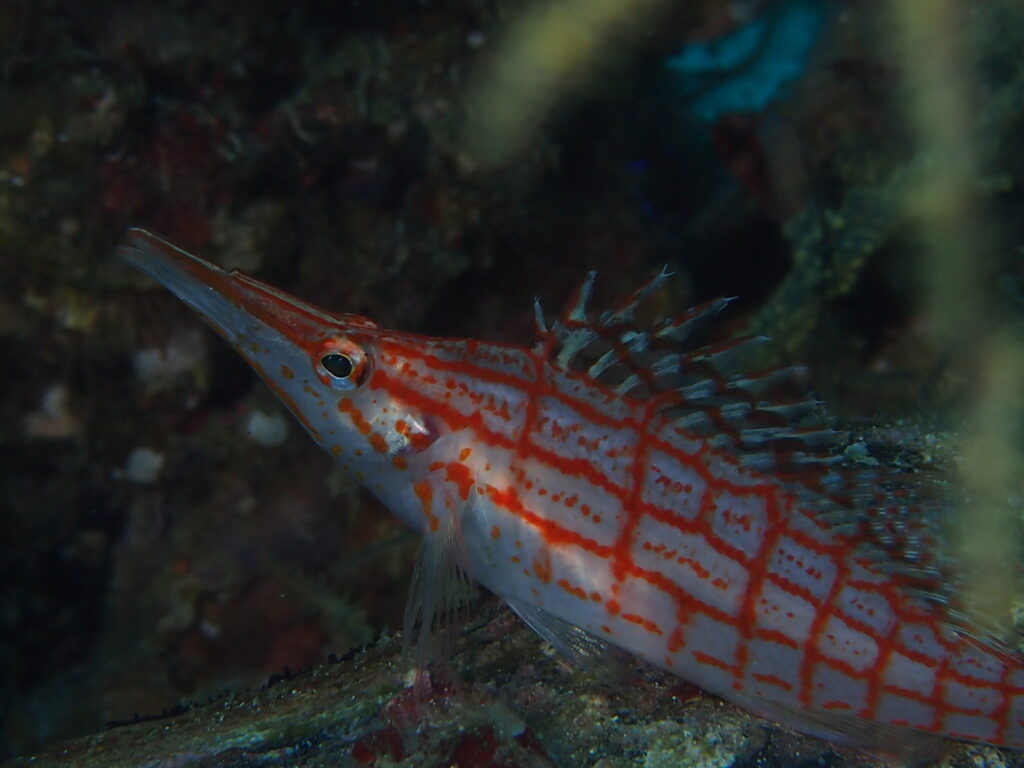

恥ずかしがり屋さん?シニカル?ニヒル?唯一無二のクダゴンベさん!

- 小笠原の美しい海にエントリーして直ぐに見つけたのは枝サンゴさんの影に隠れている恥ずかしがり屋さんのスズキ目ゴンベ科クダゴンベ属のクダゴンベさんです・・・クダゴンベさんはクダゴンベ属を構成する唯一の種で最大でも全長13 cm程度にしかならない小型のお魚さんです・・・身体の色は白を基調としており体側に入る赤い格子状の模様が独特でまたその和名の通り管状に長く伸びた口吻も特徴です・・・クダゴンベさんの吻の長さは頭部の全長のほぼ二倍に相当するそうですがちょっと長すぎると思いませんか?・・・あまり長いと自分で口の先が見えなくて困るんじゃないでしょうか?・・・でもこの長い吻によって他のゴンベさん達とはっきりと区別ができますしそこがまた可愛らしいクダゴンベさんなのです。

- クダゴンベさんもゴンベ科の他種と同様に背鰭の棘部には数本の糸状皮弁がみられますが下の写真で何となくわかりますかね?・・・それから一見派手に見えるこのクダゴンベさんの格子状の赤と白の模様は枝サンゴの間に隠れる際に保護色としてはたらいていると考えられています・・・確かにダイバーが近づくとクダゴンベさんはすぐに枝サンゴの間に隠れてしまいますが枝サンゴの隙間に隠れられると「あれ?何処に行った?さっきまでそこに居たのに?」という事がよくあります・・・この枝サンゴさんはポリプをいっぱい開いて元気に生きていますがそんな枝サンゴさんに隠れながらクダゴンベさんはこの尖ったおちょぼ口で底生あるいは浮遊性の小型甲殻類を主に食べて生きています・・・たまに小型のお魚さんも食べることもあるそうです。

- クダゴンベさんは縄張りを持って行動をしておりウミトサカ類やヤギ類の群体の周りをチョコチョコと活発に動き回っていますがこの時も上の2枚の写真を撮った後で急にクダゴンベさんはシャシャシャシャと移動してしまいました・・・この移動したクダゴンベさんを目でずっと追いかけていたのですが5mほど下に降りたところでもう1匹のクダゴンベさんと一緒になりました・・・もしかしたらペアのクダゴンベさん達かな?と思ってシャッターを切ったのですがうまく色が出ませんでした・・・ストロボの光が岩に隠れて当たっていないのかな?といろいろ角度を変えてみたのですがやっぱりうまく光が当たりません・・・移動時間が来たので仕方なく諦めて移動したのですが泳ぎながらカメラを見てみるとストロボの配線が外れているではないですか!・・・なぜ気が付かなかったのか?と反省しながら「また来るからね!」とクダゴンベさんにサヨナラしました・・・その時の写真が下のクダゴンベさんですが「僕の綺麗な色が出てない!」とクダゴンベさんに怒られそうです。

- 唯一無二孤高の存在であるクダゴンベさんはその和名の通り管状に長く伸びたチャーミングな口で小型甲殻類を主に食べていますが小型のお魚さんを食べているところも観察されたことがあるそうです・・・でもそんなおちょぼ口で小型のお魚さんを食べれるんでしょうか?・・・クダゴンベさんの個体数はそれほど多くなく縄張りを持って斜面や岸壁に生えるウミトサカ類やヤギ類の群体の周りを活発に遊泳していますが臆病なのでダイバーが近づくとすぐに枝の間に隠れてしまいます・・・それからゴンベ科魚類には性転換を行なうものが多くいますがクダゴンベさんが性転換を行うかについては不明だそうです・・・ゴンベ科に属する魚は世界に30種以上が確認されており主にインド-太平洋の温帯~熱帯にかけての浅い海に生息していますが日本では現在のところ14種が確認されているそうです。

- ゴンベさんの仲間は背鰭の棘条先端に糸状の皮弁があることが大きな特徴でこれが江戸時代の権兵衛(子供の後頭部に剃り残された一束の毛)を連想させることが和名の由来と言われています・・・またゴンベさん達はサンゴや岩の上で長く立派な胸鰭でガッチリ体を支えて鷹のように辺りに睨みをきかせていることが特徴ですが確かにダイビングをしているといつも同じところで仁王立ちしているところをよく見かけますよね・・・下の写真のクダゴンベさんも立派な胸鰭で身体を支え「ここは俺の縄張りだぞ!」と言わんばかりに雄たけびを上げているようです・・・それから比較的よく見かけるゴンベさん達の特徴ですがまずオキゴンベさんです・・・オキゴンベさんは分布域はかなり広く最もよく出会うゴンベさんでオレンジ〜褐色の体に色の濃い部分が斑模様にはいっています・・・大きさは10cmほどで黄色い背鰭の先端は細かく枝分かれしていて好奇心が強く近寄ってもあまり逃げません。

- 次にホシゴンベさんですが全体的に黒っぽいものや赤味が強いものや黄色が濃いものなど色彩変異はあり顔に小さな斑点が多数あることが最大の特徴です・・・また黒色から暗色の縦帯が主に体の後方部にみられることもありますしホシゴンベさんの幼魚では顔に小さな斑点が少ないこともあります・・・メガネゴンベさんは目の後ろにU字型の模様がありこれが眼鏡をかけているように見えることが和名の由来です・・・メガネゴンベさんは赤や黒など個体によって色彩変異はありますがこのメガネ模様によって識別は簡単です・・・ベニゴンベさんは鮮やかな紅色に背鰭基部と目の後部に黒色線が入るのが特徴で派手な模様の割りにとてもシャイなので浅場のハナヤサイサンゴの仲間の枝の奥深くに潜んでいます。

- ウイゴンベさんはゴンベさんの仲間の中では珍しく遊泳性が強く海底から離れていることが多いので一見ハナダイさんぽく見えるかもしれません・・・ウイゴンベさんは赤みがかった体色で尾鰭がツバメの尾羽のような弓形になっており英名の「Swallowtail」の由来となっています・・・ウイゴンベさんは体よりも尾鰭が明るい色をしていて背鰭の先端に糸状皮弁が見られます・・・それからサラサゴンベさんは体色がやや赤みがかった白色で体側面には大きな赤い斑紋が横帯状に並び頭部にも眼を通る赤い縞が走ります・・・サラサゴンベさんの背鰭や尾鰭には小さな赤い斑点が散らばっておりヒメゴンベさんに姿がよく似ていますがヒメゴンベさんは眼下の斑紋が斑点状であることから判別ができます。

- スミツキゴンベさんは体の色が黒っぽい暗色から赤みを帯びたものまであって頭部には小さな白点があり体側には頭部のものよりも大きな白色斑があります・・・スミツキゴンベさんの尾柄部には大きな黒色斑がありますがこれが和名の由来になっています・・・イレズミゴンベさんは成長すると30cm以上となる大型種で全身に多数の小黒点があり黒っぽく体側中央に白い斑点が1つあります・・・ハナゴンベさんはなぜか名前にゴンベと付いていますがハナダイさんの仲間で他のハナダイさんのように活発に中層に泳ぎまわることはなく海底からあまり離れません・・・ハナゴンベさんの体は桃色で背部はやや黄色っぽく眼の下からやや後方にのびる2本の黄色線があります。

- クダゴンベさんが派手な衣装でヤギ類の中からニュウっと出てきましたが格子状に交差した派手な模様は枝サンゴの間に隠れる際に保護色としてはたらいていると考えられています・・・それにしてもクダゴンベさんはどうしてこんなに唇を尖らしているのでしょうか?・・・昔昔クダゴンベさんの祖先がどうしても唇を尖らせなくてはいけないようなつらい出来事に出会ってしまったからなのでしょうか?・・・まあ冗談はさておきこの尖った長い口が他のゴンベ科の仲間と区別できる特徴なのですがいつもシニカルそうに感じるのはこの文句言いたげな口の形だからなのでしょうか?・・・それからクダゴンベさんが気持ちよく浮遊している姿を私は見たことがありませんがもしかしたらクダゴンベさんは泳ぎが嫌いなのでしょうか?

- クダゴンベさんの名前は背鰭の先端の小さな糸状の突起が昔の幼児の髪型に似ているため『ゴンべ』と名付けられていて『クダ』に関しては口の部分が管のように前に出ていることが由来しているそうです・・・クダゴンベさんもご多分に漏れず岩場やサンゴさんの上でよく辺りを伺っていますがクダゴンベさんは温和なのか根性が座っているのか至近距離まで近づいてもあまり逃げ出さないゴンベさんです・・・写真のように胸びれをドシっと立てて「何か俺様に用か!」とこちらを睨んでいますがもちろんあまり近づきすぎると逃げてしまいます・・・ちなみにゴンベ科は胸鰭の下部軟条が肥厚し長くなっていてタカノハダイさんの仲間に似ています。

クチナシイロウミウシさんですか? ケラマ

- クチナシイロウミウシさんに、形は似ているのですが、色が少し違うような?・・・二次鰓が引っ込んでいますね・・・すみません、よくわかりません。

- クチナシイロウミウシさんは、背の色はクリーム色で、紫色の縦線が5本平行してあり、この線は途切れ気味の場合もあります・・・背には縦線の紫色より少しくすんだ色の斑紋があり、背は紫色の細い線で縁取られています・・・触角と鰓は赤色から橙色で触角の先は白色になっています。

首だけ赤いわけじゃない!実は赤白の縞模様でもない?クビアカハゼさん!

- クビアカハゼさんはスズキ目ハゼ科ダテハゼ属に属するハゼさんですがハゼさんと言えば世界中の海域から淡水域までに膨大な種類数が存在しており多様で鮮やかな色彩を持っています・・・クビアカハゼさんは主にサンゴ礁周辺の砂礫底を棲みかとしテッポウエビ類と共生しながら暮らすというユニークな生態を持つことでも知られています・・・下の写真では体はすでに見えませんがまだテッポウエビさんの触手だけが見えてますね・・・テッポウエビさんは眼がよく見えないので早めにクビアカハゼさんがテッポウエビさんに危険が迫っていることを教えてあげるのです・・・だから働き者のテッポウエビさんはその知らせが来るまでは安心してせっせと巣穴をきれいにすることができるのです・・・一方クビアカハゼさんはというと周りに危険が無いか監視役に徹していていざという時はテッポウエビさんがきれいにしている巣穴に逃げ込ませてもらうというお互いの役目がはっきりしているのです。

- クビアカハゼさんの細長い体型は後方ほど側扁していて典型的なハゼさんの形をしていますが目が大きく身体の色は淡い黄色で頭部から尾鰭の付け根付近までに鮮やかな赤褐色の幅広い横帯が6本見られます・・・クビアカハゼさんの体長は6〜7cm位で遠くから見ると首のうなじのあたりは他の赤色の横帯より明るく見えますが近撮するとその違いがよくわかりますね・・・うなじのあたりの明るい横帯は体にある横帯と違って赤い小さな斑点が集まったものになっているので遠くから見たら体の色が反映して明るい横帯に見えたんですね・・・ちょっとお洒落に気を使っているクビアカハゼさんですが『ん~!なんだ?うなじの横帯の違いに気が付いたんだ!』っていう表情をしています・・・でもこのクビアカハゼさんはかなり警戒していますから表情からしてあと少し近づいたら巣穴に飛び込んでしまいそうです。

- ダテハゼ属は外見上似通った種類が多数存在していて見分けにくいのですがクビアカハゼさんは赤い横帯の幅が広く目立つので潜っていても「あ!いたいた!」と同属他種と区別することが可能です・・・クビアカハゼさんの背鰭には赤い斑点があったりよく見ると体中に散りばめられた青い斑点など小さなところにもお洒落の心意気を感じます・・・クビアカハゼさんも他のダテハゼ属と同様にコシジロテッポウエビさんやニシキテッポウエビさんとの共同生活をしていますがこの時は確認できませんでした・・・おそらく私が不用意に近づいてエビさんを驚かせてしまったのでしょう?・・・テッポウエビさんは素晴らしい巣穴を作ってクビアカハゼさんに住居を提供しますから家賃は必要ないですがテッポウエビさんはクビアカハゼさんの大家さんということになりますね・・・このクビアカハゼさんもギョロっと私に睨みをきかせて警戒していますが私は決して悪いことはしませんので安心してテッポウエビさんにもよろしくお伝えください。

コメント