カニハゼさんはカニさんの真似をしてピョコピョコピョコ!(改)パラオ

- カニハゼさんの特徴は何と言っても背びれにある2つの大きな目玉模様です・・・この模様がカニさんの目に見えることからカニハゼさんという名前が付いたそうです・・・でもカニハゼさんはその見た目だけではないのです・・・カニさんはよく足を踏ん張って前後にピョコピョコ動くのですがカニハゼさんもその姿に似せてピョコピョコと動くのです・・・カニハゼさんは形だけでなく動きまでカニさん似せているのです・・・どうしてそんなにカニハゼさんはカニさんに寄せているのかと言うとカニさんのように自分たちを見せかけることで敵から逃れているのだそうです・・・この写真のカニハゼさん達もペアで並んでまるで仲良く踊っているかのようにコミカルな動きでホバリングをしています・・・でも危険を感じ始めるとカニハゼさんは砂の上に着底しさらに危険を感じると巣穴に逃げ込んでしまいます・・・このペアのカニハゼさん達も砂の上に着底していますね・・・かなり私を警戒しているようで背びれの眼状斑だけではなく本物のエメラルドグリーンの目でじっとこちらを伺っています・・・写真を撮るだけで他に何もしないから安心してください。

- カニハゼさんは臆病なのでいったん巣穴に避難してしまうとなかなか出てきてくれません・・・カニハゼさんの警戒状況には最大限気を配りながら少しずつ近づいてみましょう・・・カニハゼさんはテッポウエビさんと共生しているハゼさんとは異なり自分で巣穴を掘って住んでいるという働き者のハゼさんなのです・・・カニハゼさんの食事方法はパクパクと砂を飲み込んだ後に砂の中の有機分だけを食べていらない砂などはエラからブバッと出すのです・・・見ていると結構派手にぶばーッと砂を吐き出します・・・そんなかわいいカニハゼさんですが国内には生息しておらずフィリピン沿岸~ミクロネシアなどに住んでいて英名ではTwinspot gobyといいます・・・正面顔のカニハゼさんもかわいいですが眼の下からほほにかけて走っている縞模様が刀傷の様です。

イセエビ科のエビさんの特徴は?このエビさんはカノコイセエビさん?

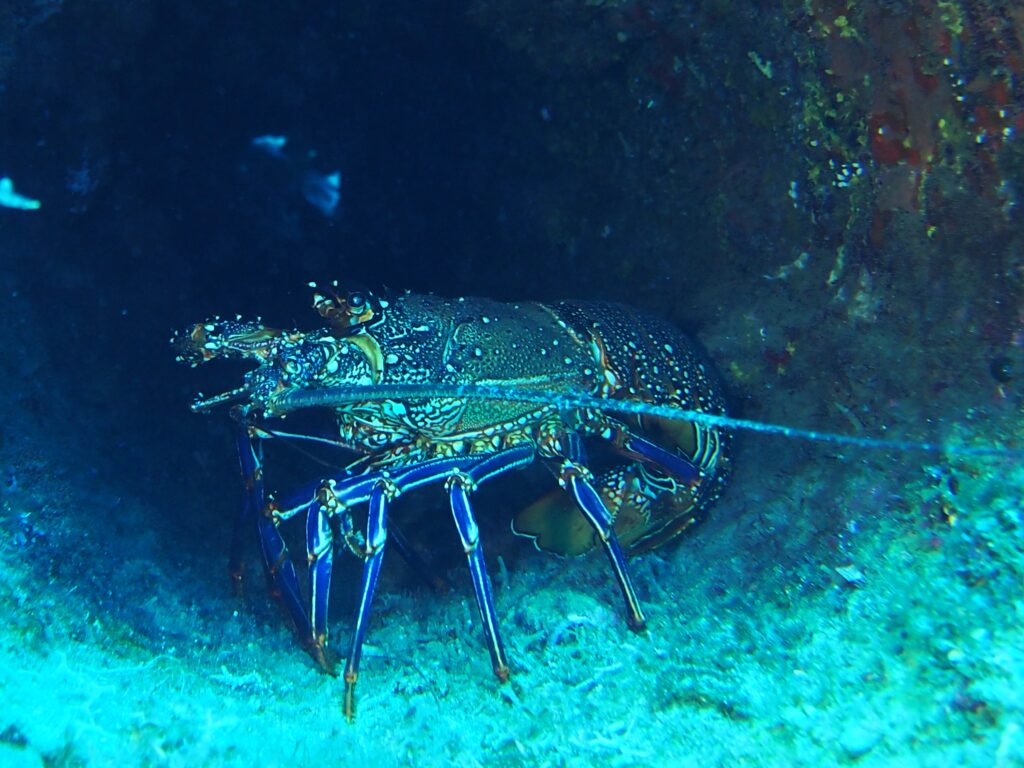

- イセエビさんというのは現在ではイセエビ属22種とミナミイセエビ属7種の総称で世界中の暖かい海にいてご存知の通り非常に大型になるエビさんです・・・国内では十脚目イセエビ科イセエビ属のイセエビさんを代表として十脚目イセエビ科イセエビ属のカノコイセエビさんや十脚目イセエビ科イセエビ属のニシキエビさんなどがいます・・・体型は太い円筒形で全身が暗赤色で棘だらけの頑丈な殻に覆われ触角や歩脚もがっしりしていていかにも強そうで屈強な身体をしています・・・ダイビング中に見かけるとまさにエビの王者という感じですがまれに青色のイセエビさんも存在します・・・第二触角は太く頑丈な殻に覆われていてその根元には発音器があり人間につかまれると関節をギイギイと鳴らして威嚇音を出します・・・腹部の背側には短い毛の生えた横溝があり雌雄を比較するとオスが触角と歩脚が長いのに対してメスは腹肢が大きく一番後ろの歩脚が小さなハサミ脚に変化しています。

- 十脚目イセエビ科イセエビ属のイセエビさんは体長30cm程で1kg近くになることもありますが昼間は岩礁にいて夕方から餌を求めて出歩きます・・・体型は太い円筒形で全身が暗赤色な頑丈な殻に覆われていて第二触角の根元に発音器があってグググと鳴きます・・・十脚目イセエビ科ミナミイセエビ属のミナミイセエビさんはオーストラリアやニュージーランドやアフリカ南部に多く生息していて体長は50cmに達するものもあり大物です・・・発音器はなく腹部の背面に独特の浮き彫りがあり色は伊勢海老に比べ全体的にやや白っぽいそうです・・・十脚目イセエビ科イセエビ属のニシキエビさんは九州以南や南西諸島の浅海の岩礁やサンゴ礁域に生息する体長50cmにもなる大型のエビさんで腹部に黒褐色の横帯と黄色い斑があります・・・十脚目イセエビ科イセエビ属のゴシキエビさんは本州中部以南や奄美大島や沖縄・八重山諸島などに分布しておりその名の通り頭胸甲に美しい色彩の紋様があり体長は30cmくらいです・・・最後に十脚目イセエビ科イセエビ属のカノコイセエビさんは房総半島から南に分布し沖縄や小笠原諸島でよく獲れます・・・体長は約20~30cmくらいで腹部にいわゆる1mmほどの白い水玉の斑点が鹿の子模様に似ていることから名前が付きました・・・また第一触角(細い触角)が白い斑模様になっています。

- イセエビさんの天敵はサメさんやイシダイさんやタコさんなどでそれらの敵に遭遇すると尾を使って後方へ俊敏に飛び退きます・・・いわゆるエビ逃げと言われる逃走方法です・・・またイセエビさんはウツボさんと共生していることがありますがこれはイセエビさんが天敵のタコさんから守ってもらうためです・・・その反面ウツボさんもイセエビさんに釣られて寄ってきたタコさんを食べれるという双利共生になっています・・・また繁殖期のイセエビさんは移動を開始するのですが移動の際に他のイセエビさんの後について列を形成するそうです・・・これは敵から身を守るための行動とみられ最初は数匹ですが徐々に数を増やしていき総勢60匹で列をなすこともあるそうです・・・そんなにたくさんのイセエビさんが列を成して移動する姿はちょっと不気味かもしれません・・・また敵に襲われると最後尾のイセエビさんが犠牲になることが多いそうですがまさに殿を務めているということですね。

- イセエビさんは外洋に面した浅い海の岩礁やサンゴ礁で暮らしていますが昼間は岩棚や岩穴の中に潜み夜になるとごそごそと這い出し貝類やウニさんなど色々な小動物を探して食べます・・・かたい殻で覆われた貝などは頑丈な臼状の大顎で殻を豪快に粉砕し中身だけをむしゃむしゃと食べるそうです・・・確かにカノコイセエビさんって豪快でかなり力は強そうですもんね・・・下の写真のカノコイセエビさんが長い髭と頭を岩穴からちょこっと出して「誰だ!怪しいやつ!こっちに来るなよ!」っていう感じでこちらの様子を伺っています・・・カノコイセエビさんはたいてい複数で見られるのですが体色は茶褐色で白色の小紋が散在し歩脚にはオレンジ色の縦帯があり第1触角は白色のまだら模様で第2触角の基部に紫色の斑紋があります・・・イセエビさんによく似ているカノコイセエビさんは名前の由来でもあるカノコ模様が体に入っていますが写真のエビさんは体全体が見えないのでよくわかりませんね。

- 岩の隙間からこちらを鋭い視線でぐっと睨んでいる大きなイセエビさんがいますが私を敵である大型の鮫さんやイシダイさんと勘違いして睨んでいるのでしょうか?・・・さすがに天敵のタコさんとは見間違えることは無いと思いますがウツボさんはエビでタコを釣るって言いますからもしかして近くに狂暴なウツボさんがいるのでしょうか?・・・恐る恐るウツボさんを探してみましたが私が見た限りではいませんでした・・・イセエビさんは触覚の根元をこすり合わせて「ギーギー」と音を出しますがこの音はタコさんなどの天敵を威嚇するためだそうです・・・この音は体の大きさに比例して大きくなるそうですが下の写真のイセエビさんは貫禄があってかなり大きな音を出しそうです・・・イセエビさんは繁殖期に産卵場所へ移動する時などきちんと一列に並んで行儀よく集団で移動するそうですが意外と性格がきっちりしているんですね。

カペランサンカクハゼさんの背びれのワンポイントが粋!(改)ケラマ

- カペランサンカクハゼさんは透明な体にきれいなオレンジ色の斑点が散りばめられていますがその中によく見ると黒い点々があるのが特徴です・・・オレンジ色の斑点の中の黒い斑点は画面に目を近づけてよく見ないとわからないですね・・・カペランサンカクハゼさんの一つ目の背ビレはそんなに長く伸びていないのですがその一つ目の背ビレに青黒い斑点があることが特徴になっています・・・和名としては2009年に新種登録されていて背ビレの青黒い斑点のほかに尾ビレ付け根に短い黒色横線があることから他種との見分けは容易とのことです・・・下の写真では尾ビレの付け根の短い黒色横線はわかりません・・・背びれに多種と違う控え目のワンポイントが粋なカペランサンカクハゼさんですがこのカペランサンカクハゼさんは黒い瞳に青緑色のきれいな光が灯っています・・・何を心に秘めているのでしょうか?

- 果たしてこのサンカクハゼさんがカペランサンカクハゼさんなのかどうか自信はないですが恐らく間違いないと思います・・・サンカクハゼさんはサンゴ礁周辺の砂底や内湾やガレ場などに生息していますが泥の多い場所でも見られます・・・サンカクハゼさんは小さくて白色が基本のやや透明の身体をしているので砂の上にいると背景の砂の色に馴染んで本当に目立たないハゼさんなのです・・・ですから撮影する時は腹ばいになって横からサンカクハゼさんを捉え背景が砂地にならないようにできる限り気を付けています・・・結構すばしっこいハゼさんなのでなかなかいいアングルで取れない私でした・・・サンカクハゼさんは底生の種類なのですがテッポウエビさんとは共生しない種類だそうです・・・そう考えると一匹狼で生き抜いているこのカペランサンカクハゼさんも目の奥がキラリと光っているのも納得できます。

獲物を狙う豹の化身なのか?ガラスハゼさんは! ケラマ

- ムチカラマツさんの上で獲物を狙っているのか?休憩しているのか?物思いにふけっているのか?よくわかりませんがスズキ目ハゼ科ガラスハゼ属のガラスハゼさんです・・・このガラスハゼさんはおそらく「プランクトンが近くに来ないかなあ?お腹が空いてきたんだけどなあ!」と目を皿のようにキョロキョロさせているのでしょう・・・それにしてもガラスハゼさんがいるところはやっぱりムチカラマツさんの触手も引っ込みがちですね・・・ムチカラマツさんからしてみればせっかく浮遊してきたプランクトンもガラスハゼさんがいるところではガラスハゼんさんに食べられてしまうので触手を出していても仕方ないというところでしょうか?・・・ガラスハゼさんせっかく住まわせていただいているんだから食事も控え目にお願いいたします。

- 下の写真ではガラスハゼさんが尾っぽをひねってソロリソロリと迎撃態勢を整えて前進しようとしています・・・何か見つけたのでしょうか?・・・このガラスハゼさんなかなか目つきが鋭くなってきましたがまるで獲物を狙う豹のような動きに見えますね・・・身体の色もムチカラマツさんの色に合わせて擬態しているので獲物からは見えにくいのでしょうか?・・・気がつかれないようにムチカラマツさんの林の中に潜みながら一瞬でサッととびかかりそうな雰囲気です・・・何か大きな獲物でも見つけたのでしょうか?・・・それにしても体が見事に透けていますがお腹の中まで見えているのでなんだか寒そうに見えるのは私だけでしょうか?・・・ガラスハゼさんお腹を冷やして腹痛にならないように気を付けてね!

- 下の写真のガラスハゼさんの背鰭のところよく見ると鰭の棘のところ二股に分かれているんですね・・・透き通っていてとても綺麗ですが今までこのような形になっているとは知りませんでした!・・・拡大して見るといろいろ知らないことが見えてきて楽しいです・・・ムチカラマツさんの触手の上にガラスハゼさんはあごをちょこんと乗せていますがムチカラマツさんの触手って全部引っ込まないんですね・・・もちろんガラスハゼさんが触っていないところから比べると短めになっていますがガラスハゼさんだから引っ込めていないのか?元々全部引っ込むことができないのか?よくわかりません・・・それにしてもこのガラスハゼさん体は小さいのに目つきが鋭く凛々しい顔でいい表情をしています。

もしかしてガラスハゼさんって物凄く無責任?身勝手? ケラマ

- サンゴさんの仲間であるムチカラマツさんがいる場所はサンゴ礁域から水深200mを越す深海までと幅広くムチのように長い体でユラユラしながらのんびりと生きています・・・水深200mを越す深海なんて光も届かないだろうしムチカラマツさんって結構幅広く住んでいるんですね・・・ムチカラマツさんは潮通しの良い岩盤上で群生する光景もしばしば見かけられますが細長い体の表面にはポリプがたくさんあって流れてくるプランクトンを捕まえては食べています・・・そんなムチカラマツさんを住処にしているのがスズキ目ハゼ科ガラスハゼ属のガラスハゼさん達です・・・写真の様に透明な体に赤い模様が特徴で細長く伸びたソフトコーラルの枝を注意してみると見つけることができます・・・でも見つけたと思ってもすぐにムチカラマツさんの裏側に隠れてしまいますからガラスハゼさんを驚かさない様にそーっと観察しましょう。

- ガラスハゼさんの長さは数cmととても小さなお魚さんですが透明で綺麗ということもあって人気のあるお魚さんです・・・でもあまりにも小さいので注意して見ない限りには気づくことのないお魚さんでもあります・・・ガラスハゼさんにはよく似たお魚さんがたくさんいて区別が難しいのですがガラスハゼさんの筋模様は背鰭の下から付いていますがオオガラスハゼさんの筋模様は背鰭よりも前から付いています・・・と言っても身体が小さいのでダイビング中に肉眼で区別するのは無理かもしれません・・・特に老眼の私では無理ですね・・・ガラスハゼさんは肉食性なのですがムチカラマツさんにいつもくっついて離れないのにどうやって食べて生きているのでしょうか・・・おそらく浮遊しているプランクトンが近くを通ったりしたら捕まえて食べているのでしょう・・・でもそれだけじゃあ運任せで頼りない気がしますが他に食べる術があるのでしょうか?

- それとガラスハゼさんは産卵する時ムチカラマツさんの触手や肉質部をガシガシと嚙みついてはぎ取ってしまいます・・・上の写真でもわかる通り骨格だけになったムチカラマツさんがいますがここに産み付けられた卵は雄が孵化するまで守り続けるのだそうです・・・なかなか献身的な雄のガラスハゼさんですがその間雌のガラスハゼさんは何をしているのでしょうか?・・・同じムチカラマツさんの線上に居ると思うのですが疲れた身体を癒しながら寛いでいるのでしょうか?・・・一方骨格だけになった可哀そうなムチカラマツさんですが回復はもう望めないそうです・・・ムチカラマツさんにとっては大迷惑ですね・・・ムチカラマツさんはガラスハゼさんと一緒に暮らすことで何かメリットでもあるのでしょうか?・・・ガラスハゼさんの目を見ても「そんなこと知らないもん!」って言っているようですがもう少し環境問題についてガラスハゼさんも考えた方が良いと思います!

ガラスハゼさんは透明な体をして恥ずかしがり屋さん?(改)

- スズキ目ハゼ科のガラスハゼさんは大きくなっても3cmほどの小さなお魚さんでその名のとおりガラス細工のような繊細で透明感のある体をしています・・・針金のようなムチカラマツさんやムチヤギさんというサンゴの一種を住処としてちょこまかちょこまか動き回っています・・・ムチカラマツさんやムチヤギさんを順に観ていけば結構な確率で見つけることができます・・・でも写真を撮ろうとするとすぐ反対側に隠れてしまういけずなガラスハゼさんです・・・カメラを向けないと隠れないのにカメラを向けると隠れるってどういうことなんでしょうか?・・・ガラスハゼさんは写真撮られるのが嫌いなのかもしかしてカメラにとられると魂を吸い取られるとでも思っているのでしょうか?

- 現在ガラスハゼさんの仲間は日本に9種類ほどいるそうでぱっと見同じように見えるのですがよく見ると少し違っています・・・ガラスハゼさんは住んでいる場所によって同じ種類でも色が違うこともありますので種類が違うのか同じなのか勉強しないとよくわからないですね・・・透き通った清楚で小さな体に体のわりに目がクリっと大きくガラスハゼさんのとぼけた表情が何とも言えません・・・ムチカラマツさんやムチヤギさんの上をちょこまかちょこまかと動き回る本当にかわいいガラスハゼさんです。

- それにしてもガラスハゼさんの身体ってすごく透けてますが身体の中まで見られて恥ずかしくないのでしょうか?・・・「ガラスハゼさん!なんでこんなに体が透けるようになったんですか~?」・・・と聞いてもガラスハゼさん本人にもわからないですよね・・・こんなに透けていてお腹が冷えて痛くなったりしないのでしょうか?心配になりますね!・・・ちなみにムチヤギさんは骨軸に節部と間節部が交互に並ぶことがなく一本のムチのように一続きになって分岐していません・・・骨軸は強く石灰化されているので固く弾力性がなくその髄部は大きくてその中が多房状に小室にくぎられることがありません・・・個虫は共肉中に完全に縮退して各個虫先端に蓋状構造を欠いていて個虫柄部をほとんど欠くのがムチヤギ科の特徴です。

コメント