もしかしてイソギンチャクエビさん界のラスボスと違いますか?

- テナガエビ科ホンカクレエビ属のイソギンチャクエビさんはサンゴ礁や岩礁の比較的浅いところに住んでいるサンゴイソギンチャクさんやハタゴイソギンチャクさんなどの中を探すと見つけられます・・・イソギンチャクエビさんの体は透明で頭胸甲の側面や腹部に白い斑紋があり尾扇には暗褐色に囲まれた黄色い円斑があって目立っています・・・またイソギンチャクエビさんの胸脚の関節は濃紺色の帯があり細くて可憐で綺麗な足をしています・・・イソギンチャクエビさんはイソギンチャクさんの触手の中に潜り込んでいることが多いので写真を撮るのは一苦労ですが探せば結構いますし比較的サイズが大きくて動きが遅いので条件がそろえば撮影自体はしやすいと思います・・・ちなみにイソギンチャクエビさんの雌は雄よりもかなり大きくがっしりしていて貫禄があります。

- 同じテナガエビ科ヒメイソギンチャクエビ属のヒメイソギンチャクエビさんの体も透明で頭胸甲の背面に白色の斑紋があってイソギンチャクエビさんに似ていますが尾扇には斑紋がありませんので見分けることが出来ます・・・またヒメイソギンチャクエビさん胸脚には濃紺の帯はありませんし歩脚や触角には茶褐色の細点が散在していますしのでそこでも判断できます・・・ヒメイソギンチャクエビさんは雌雄や成熟度合いにより斑紋の大きさや数には大きな差が見られるそうですが昔ヒメイソギンチャクエビさんと呼ばれていたハモポント二ア・コラリコーラさんと言う名前のエビさんがいます・・・昔の名前の通りヒメイソギンチャクエビさんに大変よく似ていますが和名はなくハモポント二ア・コラリコーラさんの体もほぼ透明で体にある斑紋は雌雄や成熟度により差があり成熟雌の背面の斑紋は頭胸甲と第1~3腹節のそれぞれに出ることが多いそうです。

- 上の写真のイソギンチャクエビさんもそうですが下の写真くらい大きくてごっつくなって貫禄が出てくると明らかに雌だとわかりますね・・・やっぱりイソギンチャクエビさんも子孫を残していかないといけないので雌の方が雄よりしっかりとした体形で強そうです・・・全てではありませんが海の中の生き物はどちらかというと雌の方が大きくて強く雄の方は派手でちゃらちゃらしているイメージがしていますが如何でしょうか?・・・でも一番上の写真の様にちょっとスリムで中途半端な大きさと模様だと雄なのか雌なのか判断に迷いますね・・・おそらく雄だと思うのですがどっちなのでしょうか?・・・それにしても下の写真のイソギンチャクエビさんはこの世界のラスボス感が漂っていて迫力と貫録を併せ持っています。

- イソギンチャクエビさんのオスとメスでは大きさがかなり違っていて下の写真の2匹のイソギンチャクエビさんは白い斑点も控え目で体も細めなのでおそらくオスだと思います?・・・違いますかね?・・・この2匹のイソギンチャクエビさん達はオス同士で揉めているようですが井戸端会議でつまらない話でもしているのでしょうか?・・・それとももしかしたら彼女の事で何か内輪もめでもして喧嘩でもしているのでしょうか?・・・いずれにしろ華奢な身体をしているもの同士なので小競り合いをしても迫力がありませんね・・・オスとメスを並べて比較してみるとよくわかりますがやっぱりメスの方がインパクトというか威厳というか圧が凄いというか迫力がありますよね!

- 下の写真のイソギンチャクエビさんは自分の縄張りを我が物顔でオラオラオラっと徘徊しているように見えますので間違いなくメスのイソギンチャクエビさんだと思います?・・・ちょっとわかりずらいですが左下の方でボケて写っている小さめのイソギンチャクエビさんがいますがこれがおそらくオスのイソギンチャクエビさんだと思います・・・草葉の陰からメスのイソギンチャクエビさんの様子を恐る恐るそっと伺っているようです・・・親分であるメスが怒っていないか?機嫌を損ねていないか?こっそりと陰から伺っているオスのイソギンチャクエビさんの様子が面白いです!・・・私の偏見なのでしょうか?思い違いなのでしょうか?・・・ちょっと太めで大きめのこのイソギンチャクエビさんはやっぱり力強さというか生命力というか何か堂々としていますよね?

イソギンチャクモエビさんはシャチホコ?パイナップル?(改)ケラマ

- エビ目モエビ科ヒメサンゴモエビ属のイソギンチャクモエビさんは体型は太く短くちょっと茶色っぽいけど黄色の体に大小さまざまな白い丸い斑紋がある小さなエビさんです・・・イソギンチャクモエビさんは体長が20mmほどで眼が白く額角は眼柄よりも短くモエビ科では額角がよく発達するものが多い中でイソギンチャクモエビさんのように短い種類は珍しいようです・・・とても小さなイソギンチャクモエビさんですが危険を感じると頭と尻尾をぷいと挙げてピコピコピコと威嚇してきてまるでシャチホコの様な姿になります・・・この写真のイソギンチャクモエビさんも私を危険人物と思ったのか威嚇しているようですね・・・小さいのになかなか勇ましいイソギンチャクモエビさんですが威嚇というよりは可愛い踊りにしか見えません・・・イソギンチャクモエビさんを見るとシャチホコというよりは何故かパイナップルが思いつくのは私だけでしょうか?

- 名前の通りイソギンチャクモエビさんはハタゴイソギンチャクさんなどの大型イソギンチャク類の周囲で共生していますがキクメイシやクサビライシなどの周辺にも多くこれらの触手で天敵から身を守ってもらっています・・・このイソギンチャクモエビさんは黄色と白のコントラストがよく目立ち何とも言えない可愛らしさが漂っていますが宿主からちょっと離れてしまっています・・・小さな体に派手な模様で目立っているのに遠出をするなんて結構な冒険家のイソギンチャクモエビさんですね・・・下の写真は親子でしょうか?夫婦でしょうか?随分大きさと迫力が違いますね。

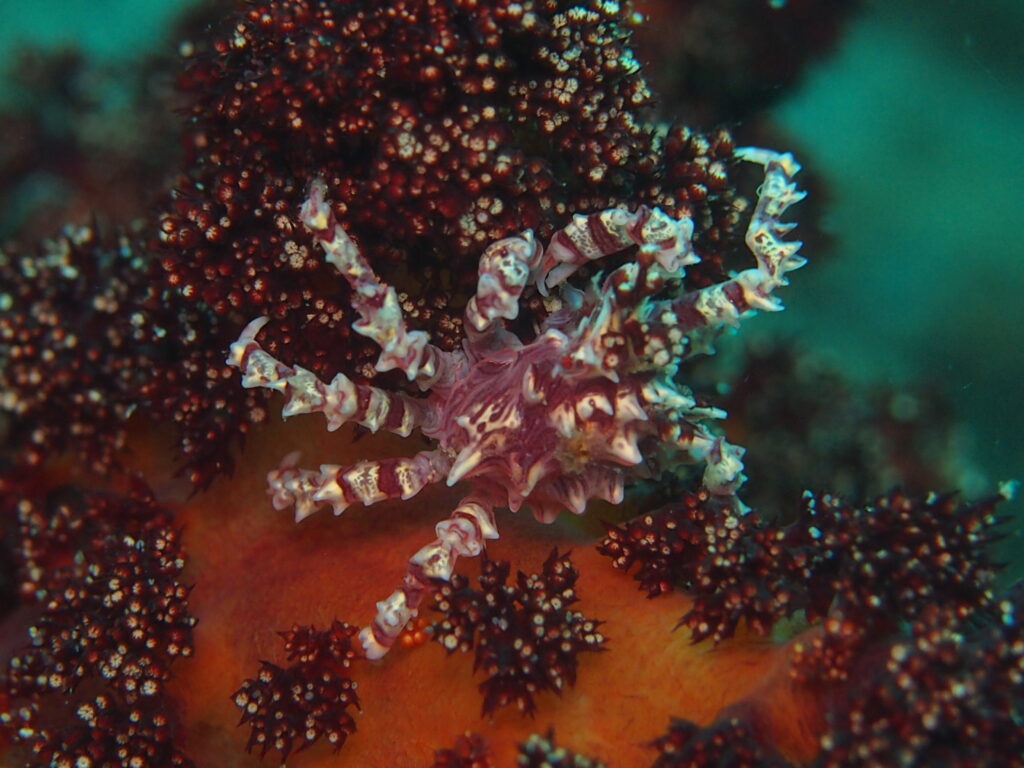

イソコンペイトウガニさんは金平糖食べた? 柏島

- クモガニ科のイソコンペイトウガニさんの大きさは15㎜前後で結構小さめのカニさんです・・・体の色は白・赤・黄色と豊富な色彩で体全体には突起がたくさんあり名前から分かるようにそのトゲトゲが洋梨型の金平糖の様にも見えるカニさんです・・・イソコンペイトウガニさんには額や眼の上やハサミや脚にも突起があってトゲトサカ類に似ているのですがそれに加えトゲトサカ類のポリプを歩脚や甲などに付着させますので本当にトゲトサカ類にそっくりに擬態します・・・その為イソコンペイトウガニさんが近くにいたとしても見つけにくい事この上ないカニさんなのです。

- イソコンペイトウガニさんは上手に擬態していますが浅い海の潮通しのよい岩礁域・珊瑚礁域の大きなウミトサカさんやトゲトサカさんのくびれた部分・裏側をよくよく丹念に探すと見つかるかもしれません・・・なかなか見つからなくてもイソコンペイトウガニさんがいると信じて一生懸命探すことが大切です・・・特にトサカさんの大きいほうがイソコンペイトウガニさんが見つかる確立が大きいようです・・・「寄らば大樹の陰」ですね・・・それにしてもイソコンペイトウガニさんは凸凹と尖った厳つめのカニさんではありますが見た目が金平糖みたいな形をしていてかわいいです・・・イソコンペイトウガニさんは宿主のカラーに合わせて様々な色をしていますしトゲトサカさんのような突起がたくさんあって正にかくれんぼの天才ですね

- ちなみにカニさんの一生なのですが卵から孵化した幼生はプランクトンとして海中を浮遊しながら成長しそれぞれの生息に適した場所に漂着し稚ガニさんとなります・・・カニさんは初めにゾエアという幼生の時期を過ごし次いでメガロパ期にはいり稚ガニさんとなって底生生活にはいります・・・またカニさんを使った慣用句に蟹の念仏がありますがカニさんが口の中でぶつぶつ泡を立てるようにくどくどとつぶやく様子を表しています・・・蟹の死にばさみはカニさんがいったん物を挟むと爪がもげても放さないことから欲深さや執念の深さを例えていいます・・・後這う蟹が餅を拾うはいつも「鵜の目鷹の目」でせかせかしていなくても思わぬ幸運に行き当たることもあるという意で人の運・不運を例える慣用句になっています。

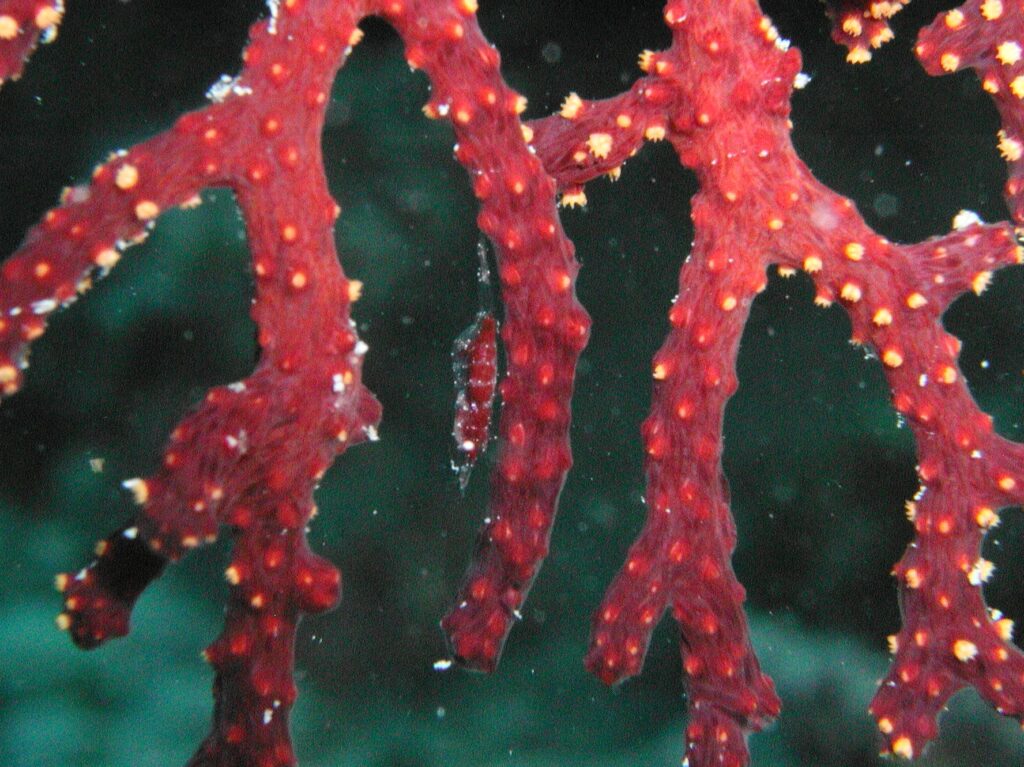

イソバナカクレエビさんが変身!(改)パラオ

- きれいな赤いイソバナさんがみごとに枝を伸ばして成長しています・・・その軸に沿って半透明の赤い小さなエビさんがしがみついています・・・どこだかわかりますか?・・・大きさは1cmちょっとしかありませんがみごとに赤いイソバナさんに擬態してます・・・あまり鮮明に映っていなくて申し訳ございませんがイソバナカクレエビさんなかなかのものですよ~!・・・遠くから見たらまさにイソバナさんの一部にしか見えません・・・近くに来てよくよく観察すると「アッこんなところにいたんだ」という感じです。

- それにしてもイソバナカクレエビさんうまく擬態していますよね・・・きっとイソバナカクレエビさん本人も「どうだ凄いだろ!イソバナさんの枝にしか見えないだろ!」と思っていることでしょう・・・なんとなくイソバナカクレエビさん自信に満ちた表情に見えませんか?・・・イソバナさんもポリープをいっぱい開いて元気に食事をしているようですがイソバナカクレエビさんの周りはあまりポリープが開いていませんね・・・何かイソバナカクレエビさんの影響があるのでしょうか?

- このイソバナカクレエビさんは体が透明なうえに小さいため、ガイドさんに「そこにいるよ!」と紹介されても最初は「え!どこにいるの?」っていう感じでした・・・でもいったん見つけることができればよくあることですが「ああなるほど、ここにいますね」という感じです・・・イソバナカクレエビさん実はヤギ類の粘液をなめて生活しているとのことです・・・ヤギ類が出す粘液っておいしいのでしょうか?

威風堂々の迫力あるイソマグロさんに子供たちは育ってるかな?

- ふと海面を見上げるとまだまだ幼さは残っていますが威厳あるスズキ目サバ科イソマグロ属のイソマグロさんの群れが泳いでいました・・・イソマグロさんはマグロという名前が付ていますがイソマグロ属を1種のみで構成するお魚さんで所謂マグロさんとは属が異なる種類なのです・・・イソマグロさんは全長1mほどで中には2mに達するものもいますがイソマグロさんはマグロ類よりも下顎が厚くがっしりしており顎には鋭い歯が並んでいて体型も前後に細長くなっています・・・イソマグロさんの鱗は目の後ろの胸鰭から側線周辺にしかなく側線は体の後半部で波打っています・・・ちなみに側線とは魚類が水中で水圧や水流や電場の変化を感じとるための器官で体の側面にあり1対が普通ですが2対以上持つ種類もあり側線鱗と呼ばれる鱗に覆われており側線鱗の孔によって種を区別することが可能だそうです。

- イソマグロさんの体色は背側がくすんだ藍色で腹側が銀白色をしていて下から見上げるとその銀白色がみごとに美しく光り輝いています・・・ちなみに近縁のハガツオさんはイソマグロさんと同じ様に下顎は厚くがっしりとしていて顎には鋭い歯が並んでいますが通常50~60cmほどでイソマグロさんよりかなり小さめです・・・中には全長1m以上に達する大型のハガツオさんもいますが身体の色は背中が青色で細くて黒い縦縞が片側に6~7条あり腹側は銀白色になっています・・・ハガツオさんの背中にある縦線模様はイソマグロさんには無くこの点でハガツオさんとイソマグロさんの区別ができます・・・またハガツオさんはカツオさんとも似ていますがハガツオさんは頭部や体型が前後に細長いことや鋭い歯が目立つことそれから背中側に縦縞があり腹側に縞が出ないことでカツオさんと区別できます。

- マグロ属の中で有名なクロマグロさんは全長3 mを超えるものもいて日本沿岸で漁獲されるマグロ類としては最大種で体型は太短い紡錘形で横断面は上下方向にわずかに長い楕円形をしています・・・イソマグロさんでも大きくなると迫力がありますがクロマグロさんの太くて大きな身体からにじみ出る迫力と威圧力は圧倒的ですね・・・クロマグロさんの身体の色は背中側が濃紺で体側から腹部にかけてが銀灰色をしていて所謂黒いダイヤとして光り輝いています・・・クロマグロさんの背鰭は二つとも灰色なのですが第二背鰭先端とその後に続く小離鰭は黄色を帯びていて尻鰭とその後に続く小離鰭は銀白色をしています・・・それからクロマグロさんの体表には小さな鱗がありますが目の後ろ・胸鰭周辺・側線部は大きな硬い鱗で覆われています・・・またクロマグロさんの幼魚期は体側に白い斑点と横縞模様が並んでおりクロマグロさんの幼魚の地方名「ヨコワ」はここに由来しています。

- それからクロマグロさんとタイセイヨウクロマグロさんはマグロ属の中で最も胸鰭が短く第二背鰭に届かない点で他種と区別できます・・・クロマグロさんは外洋の表層・中層で暮らしていて同じくらいの大きさの個体同士で群れをなし高速で回遊します・・・クロマグロさんの大型個体の遊泳速度は70~90 km/hに達すると言われ海中を遊泳する他の魚や甲殻類や頭足類などを日中にバクバク捕食する肉食性のお魚さんです・・・イソマグロさんの捕食シーンは見たことがありますがものすごい速さで泳ぎ回り例えるならば正に大砲です・・・クロマグロさんは夜間は捕食しないのに他のマグロ類と同様に睡眠を取らずに泳ぎ続けるのは口を開けながら泳ぐことで呼吸をしているためです・・・クロマグロさんは他の魚のように鰓呼吸ができないため泳ぎ続けないと酸素を取り入れることができず死んでしまうので寝ずに泳ぎ続けるのです・・・何かかわいそうな気がします。

- 小笠原の父島から船で2時間近くかけてやってきた所に嫁島のマグロ穴というポイントがありますが潜ってみると居ました居ました立派なマグロさんの群れが・・・イソマグロさん達は潮の流れなんか俺たちには関係ないやとでも言うように悠々と泳いでいて流石イソマグロさん達です・・・ちょっと海が濁っていてイソマグロさんの姿を綺麗に見れなかったのですが群れの中には結構大きな個体もいて正に威風堂々という言葉がぴったりのイソマグロさん達でした・・・その他にもネムリブカさんやウミガメさんやヨスジフエダイさんの群れやウメイロモドキさんの群れなどが乱舞していて圧巻のポイントでした・・・下から覗くイソマグロさんの雄姿に見とれながらシャッターを押していたのですがなかなか近づいてくれないし透明度もそんなに良くなかったので綺麗に撮れませんでした。

- ダイビング中に見かけるマグロさん達はほとんどの場合はこのイソマグロさん達ですが貫禄があって憧れちゃいます・・・マグロさんというと美味しそうに見えますが実はイソマグロさんは身にしまりがなく味は残念ながらいまいちだそうです・・・イソマグロさんは潮の流れのある所に居てタカサゴさんなどの群れを追いかけていますがその姿とその速さは力強く迫力はなかなかのものです・・・かなり怖い顔をして大砲の様にドーンと泳いでいるイソマグロさんですが警戒心はとても強くなかなか近づくことができません・・・特にダイバーの泡を嫌うため嫁島のマグロ穴でイソマグロさんの群れに近づく場合には壁際を進んで泡を見せないようにする必要があります。

- それにしてもイソマグロさんはシュッとしていて威風堂々とかっこいいですよね!・・・ハガツオさんに近いイソマグロさんは姿がマグロさんに似ていますからイソマグロさんという名前になっていますがマグロさんとは少し遠い親戚のようなものになります・・・マグロさんが広い海を回遊するのに対しイソマグロさんは比較的浅い岩礁域のまわりを群れで泳ぎ回っていて単独や数十尾の群れで回遊し小魚やイカさんなどの頭足類などを捕食しています・・・今回のイソマグロさんはカマスさん狙いでしょうか?・・・それにしてもイソマグロさんがあまり遠出しないというのは意外ですが下の写真のイソマグロさんは尾鰭あたりが銀色に光っていてとっても素敵です・・・ちなみにハガツオさんはカツオさんの仲間で頭がカツオさんよりも細長いためキツネガツオさんとも呼ばれていますがキツネの顔を持ったお魚さんを想像してしまいますね。

コメント